材料開発の多様なナレッジをiQUAVISに集約し、主力製品の開発力を強化

- ものづくり

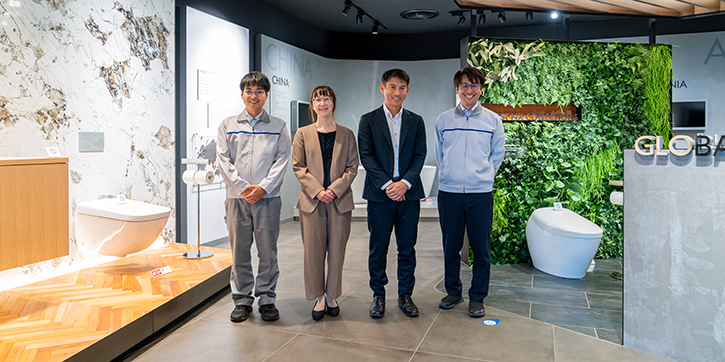

写真左より 株式会社レゾナック エレクトロニクス事業本部 開発センター感光性材料開発部 シニアエンジニア シム タンイー氏、

写真左より 株式会社レゾナック エレクトロニクス事業本部 開発センター感光性材料開発部 シニアエンジニア シム タンイー氏、同部 戦略企画グループ新技術創出チームリーダー 藤井徹文氏、

同部 シニアエンジニア 井山佳美氏

2023年、昭和電工 と 昭和電工マテリアルズ(旧日立化成) が事業統合して誕生した株式会社レゾナック。世界に100以上の拠点を擁しグローバルにビジネス展開する同社は化学材料や半導体/電子材料の開発製造に高い技術力をもち、とくに近年、半導体需要の高まりを受けてAI向け半導体製造に使用される感光性材料の売上げを伸ばしています。その開発を担う感光性材料開発部は2020年、電通総研のiQUAVIS(アイクアビス)を導入し、開発の多様なナレッジを共有する仕組みを構築しました。複雑に絡まり合う開発情報(顧客要求/製品仕様/製造プロセス/原材料データなど)を集約し、それらの背反関係や影響を可視化することでものづくりの生産性を高めるこのツールは、手戻りの未然防止や品質改善をはじめ、新人エンジニアの教育にも威力を発揮しています。感光性材料開発部で新技術創出チームのチームリーダーを務める藤井徹文氏はiQUAVISについて「初心者にもわかりやすく、ナレッジ共有に有効なだけでなく、開発のフロントローディングや顧客との共創イノベーションのプラットフォームとしても役立つ」と評価しています。

目次

材料開発の仕組み改革

iQUAVISはものづくりナレッジの可視化を通じて社内のイノベーションを活性化させ事業成長をうながします

株式会社レゾナック

エレクトロニクス事業本部 開発センター

感光性材料開発部 戦略企画グループ 新技術創出チーム

チームリーダー

藤井徹文氏

「AIサーバー向けの半導体製造は後工程が重要で、そこに大きなビジネスチャンスがあります」と話すのは藤井氏。

同部では半導体製造に用いられるプリント配線板用感光性フィルムやソルダーレジストを開発。それら材料製品の売上げは近年のAI半導体市場の活況とともに右肩上がりの伸びを示しています。

しかし追い風とともに市場競争も激化し、顧客からの要求も年を追うごとに高度化。いかに効率的に付加価値のある材料製品を開発できるかが生き残りと成長の鍵ともいえます。感光性材料開発部では2016年ごろからそのための開発手法の模索が始まっていました。

ブラックボックス化する重要ナレッジ

ある事象がどういうプロセスにつながっていてそれがどのような不具合を誘発するのかiQUAVISは構造的に示してくれます

株式会社レゾナック

エレクトロニクス事業本部 開発センター

感光性材料開発部 戦略企画グループ 新技術創出チーム

シニアエンジニア

井山佳美氏

一般に材料開発では強度、耐熱性、耐腐食性、電気的特性といった原材料の物理化学的特性を検討し、製品要件に合った最適な組成を探り出すことが開発の要となります。2019年まで同部では統計解析を用いてその検討を行っていましたが、そこにはひとつの難点がありました。

「統計解析は開発する製品の傾向をつかむのには役立ちますが、そのメカニズムを深掘りするには十分ではありません。そこにはものづくりの経験と知識が必要になります」と感光性材料開発部でシニアエンジニアを務める井山佳美氏は話します。その経験と知識とは、すなわちベテランのエンジニアたちのもつ老練な開発ナレッジともいえました。

感光性材料開発部では顧客とともに製品を共創することも多く、開発では顧客の課題に臨機応変に応えることが求められます。顧客の製造現場で材料に何らかの異変が起こったような場合、熟練のエンジニアなら即座にその原因と解決法を言い当てることができますが、そうしたナレッジは個人の暗黙知としてブラックボックス化していました。

暗黙知を可視化するプラットフォーム

2019年、この課題に気づいた感光性材料開発部の有志エンジニアが解決策を提案。それは材料開発の組成検討で求められる多様なナレッジを一元的に集約し共有するプラットフォームの構築でした。

「そのための最適なインフラとして選ばれたのがiQUAVISです」と井山氏は話します。iQUAVISは顧客の求める製品仕様や製造要件、過去のユースケース、論理式や統計、制御モデル、原材料の構造やパラメータといった開発情報を漏れなく取り込み、さまざまな形式でそれらの背反関係や因果関係を示すことができます。

「事象がどういうプロセスにつながっていてそれがどのような不具合を誘発するのかを構造的に見せるのがiQUAVISです」と井山氏は説明します。「iQUAVISでは問題が発生した際に、過去の解決事例を引き出し、さらに問題と解決方法を紐付けて示すこともできます」。

きめ細かな立ち上げサポート

2020年、開発現場から立ち上がったこのプロジェクトチームは、iQUAVISの有効性を確かめるためPOC(実証実験)を実施します。半導体パッケージ基板の微細回路を形成する感光性レジスト材料を検証対象として不具合による手戻りの未然防止や開発ナレッジの統合ハブとしてのiQUAVISの効果を確認したと井山氏は話します。

その支援にあたったのは電通総研のコンサルティングチーム。井山氏と同じく感光性材料開発部でシニアエンジニアを務めるシム タンイー氏は支援を求めた理由について「材料開発については熟知していたものの、iQUAVIS運用に必要な技術ばらしや情報共有のマスタープランについては専門的な助言が必要だった」と話しています。

電通総研チームのサポートについてシム氏は「とてもきめ細かだった」と評価します。「用語の解説から方法論まで丁寧にアドバイスをいただき、初心者でも容易に理解できる内容でした」。

井山氏、シム氏らのプロジェクトチームは週ごとのワークショップでiQUAVISの基礎知識と操作法を学び、自分たちの開発環境に合わせた独自のツールマニュアルを作成していきました。

“知識のバリアフリー”、プロセス産業にも有効

若い世代が熟練者の開発ナレッジにその場でアクセスできるという意味でiQUAVISの教育効果は高いといえます

株式会社レゾナック

エレクトロニクス事業本部 開発センター

感光性材料開発部 戦略企画グループ 新技術創出チーム

シニアエンジニア

シム タンイー氏

それから4年、iQUAVISはいま導入規模を拡げ、感光性材料の品質検証や製造などエンジニアリングチェーンの下流工程にまで展開されています。

iQUAVISは一般製造業だけでなく材料開発のようなプロセス産業でも充分役立つとシム氏は語ります。「ものづくりというものは基本的にお客様の個々の要求にどう応えどう作り上げていくか。工程を組み合わせて最良のものを作っていくという点で一般製造業と変わりはありません。材料開発のようなプロセス産業でもiQUAVISは有効です」。

またシム氏はiQUAVISには教育効果もあると指摘します。「部内で行ったアンケート調査ではiQUAVISユーザーの8割以上が、知識の習得に役立ち業務に活かせたと回答しています。とくに若い世代はデジタルへの障壁が低いので、熟練者のナレッジにすぐにアクセスできるiQUAVISの教育効果は高いといえます」。

こうした特長をもつiQUAVISを「”知識のバリアフリー”を実現するツール」と呼ぶ井山氏は実際の導入効果についてさらに具体的に品質不良、クレーム処理、製品不具合、機能や技術の抜け漏れなどが削減されたことなどを挙げています。

事業成長のためのプラットフォーム

高まる市場競争のなかで付加価値の高い製品をすばやく生み出していくためには、開発初期からエンジニアリングチェーンの後半のリスクを見越したものづくりを行っていくことが重要です。感光性材料開発部で開発手法の革新を進める藤井氏はiQUAVISの効果としてこのフロントローディングへの貢献を挙げています。

「一言でフロントローディングといっても通常そのための判断は非常に難しいものです」と藤井氏は話します。「通常の設計段階ではエンジニアリングチェーンの後半になにが起こるか予測できないので、開発のはじめから人と予算を大幅投入することがためらわれるのです。しかしiQUAVISを利用すれば起こりえる事象をある程度予測できる。そのためそうした判断も比較的容易になります」。

感光性材料開発部では今後iQUAVISを各種データベースと連携させ、シミュレーションや機械学習、統計解析などのデータを含めた包括的なナレッジマネジメントのプラットフォームとして展開する方針です。「それにより社内のイノベーションが活性化し事業成長につながっていくはず」と藤井氏は話します。「電通総研のサポートの力をお借りしながら今後さらにiQUAVISの活用の幅を広げ、より大きな成果を挙げていきたいと考えています」。

-

※記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

-

※記載情報は取材時(2024年10月)におけるものであり、閲覧される時点で変更されている可能性があります。予めご了承ください。