iQUAVISの導入で品質のガバナンス強化を推進 蓄積したデータのAI活用も視野に

- ものづくり

- AI

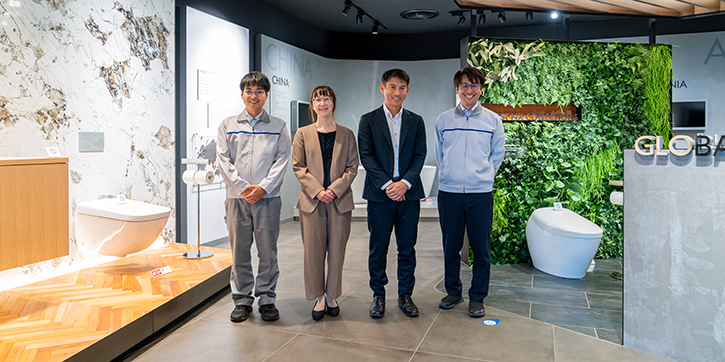

写真左より、AGC株式会社 環境安全品質本部 品質部 品質マネジメントチーム 大古智章氏、同部 品質マネジメントチーム チームリーダー 堀江巧氏、同部 品質マネジメントチーム兼企画管理グループ NFG情報チーム シニアマネージャー 長谷川和久氏

写真左より、AGC株式会社 環境安全品質本部 品質部 品質マネジメントチーム 大古智章氏、同部 品質マネジメントチーム チームリーダー 堀江巧氏、同部 品質マネジメントチーム兼企画管理グループ NFG情報チーム シニアマネージャー 長谷川和久氏

1907年(明治40年)、兵庫県尼崎の小さなガラスメーカーとして誕生したAGC(旧 旭硝子株式会社)。創業100年以上を経たいま、同社は世界30カ国以上に事業展開するグローバル素材メーカーへと成長しました。とくに自動車ガラス、車載ディスプレイ用カバーガラス、電子機器用超薄板ソーダライムガラス、フッ素樹脂などの分野では、世界トップシェアを誇ります。

素材メーカーにとって品質の確保はビジネスの根幹。2024年、同社の環境安全品質本部はその管理体制をさらに強固にするため、事業カンパニーごとに蓄積された品質リスクナレッジを共有するプラットフォームを構築しました。電通総研の「iQUAVIS(アイクアビス)」を基盤としたこの仕組みは、複雑に絡み合うデータの関係性を視覚化し、運用管理の負荷を大幅に軽減します。

プロジェクトを指揮した環境安全品質本部 品質マネジメントチームの堀江 巧氏はこう語ります。「事業カンパニー内で閉じていた品質関連データを、企業資産として活用する道が拓けました。今後は蓄積されたデータを活用し、品質リスクの未然防止やAIによる解析などにも取り組んでいこうと考えています」。

事業基盤としての品質ガバナンス

「情報共有の手立てがなく、未然防止に活用できていませんでした」。そう話すのはAGC環境安全品質本部で品質マネジメントチームを率いる堀江氏。

世界有数の素材メーカーとして多彩な市場セクターでグローバルトップシェアを誇るAGCは、建築、自動車、電子、化学、ライフサイエンス、セラミックスなど異なるカンパニーがそれぞれに事業を支え、その多角経営が市場変化への機敏な適応力を生み出してきました。しかし、そのカンパニー制が一方で情報共有の壁を作っていたと堀江氏は指摘します。「安全や品質のコンプライアンスに関する貴重なナレッジがそれぞれの事業部門で完結してしまい、全社的に把握することがなかなかできなかったのです」。

「環境、安全、品質は、事業の大前提」と堀江氏は続けます。「事業部門は利益をあげる責任があるため、付加価値、歩留まり、コストなどに目が向きがちですが、法令遵守やデータ改ざんの防止というようなコンプライアンスの視点も忘れてはなりません。われわれはそこにガバナンスを効かせていきたいのです」。

手作りのシステム、運用が限界に

2021年、この問題に対処するため堀江氏のチームは試験的に独自のシステムを立ち上げました。そのプロジェクトを担ったのは品質マネジメントチームのシニアリーダーを務める長谷川 和久氏。「最初は予算をかけられないので、私たちが通常業務で利用している表計算ソフト等で作りました」と長谷川氏は当時を振り返ります。「業界でよく知られるFMEA(故障モード影響解析)の仕組みを参考にしながらシステムを立ち上げ、そこに汎用的な事例情報を一つひとつ入力していきました」。

しかしこのシステムはやがて限界に達します。「入力するデータが増えるにつれ管理がきわめて煩雑になりました」と長谷川氏は打ち明けます。「情報が互いに密接に関連しているため、ある情報を修正すれば、別の情報にも影響が及びます。情報同士の相互関係が複雑になるにつれ、修正負荷が増し、最終的には情報のメンテナンスが手に負えなくなってしまいました」。

2022年、この状況を打開するため品質マネジメントチームは市販のソリューションによるシステムの差し替えを検討し始めます。

ニーズに応える最適ソリューション

「既存のフレームワークを生かしながら、運用負荷を軽減できるものを探していました」と堀江氏は差し替え候補の選択基準を明かします。「FMEAツールもいくつか検討しましたが、こちらのニーズにぴったり合うものは見つかりませんでした」。

そんなとき出会ったのが電通総研のiQUAVIS(アイクアビス)。業務/技術/判断を一元的に見える化するこのシステムはまさに求めていた解決策でした。

「iQUAVISは課題と原因、その周辺情報の関係を直感的に可視化します」と長谷川氏はその特長を話します。「従来のFMEAツールは情報をマトリクス形式(行と列)で表示するものが多いのですが、iQUAVISはツリー形式を含む多様なかたちで表示します。しかも、一度入力すればすべての形式に反映されるため、更新作業の負担が少ない。以前は一週間かかっていた作業が、いまでは2日程度で済むようになりました」。

また、iQUAVISは契約形態も柔軟で、フローティングやネームドユーザーによる運用が可能。「初期費用を抑えて小さく始め、必要に応じて大きく展開することができます」と堀江氏は語ります。「今回は、既存の自社環境(物理サーバーとクラウド)にネームドユーザーのプラットフォームを構築しました。これを段階的にスケールアップしていく方針です」。

「手厚いサポート」、計画通りに完了

電通総研のサポートチームはヒアリングを通じてわれわれの要望や業務フローを的確に把握し、カスタマイズされた最善策を示してくれました

AGC株式会社 環境安全品質本部 品質部 品質マネジメントチーム兼企画管理グループ NFG情報チーム シニアマネージャー 長谷川和久氏

2022年10月に始動したこのプロジェクトは3段階のフェーズ(概念実証/本格導入の準備/全社展開)を経て2024年11月に完了しました。

プロジェクトの進捗管理、環境構築、技術支援を行ったのは電通総研のサポートチーム。その支援について堀江氏は「レスポンスが早く、手厚いサポートだった」と振り返ります。「こうしたプロジェクトは自分たちだけでやろうとするとなかなか計画通りには進みません。電通総研はマイルストーンを着実にこなしタイムリーにプロジェクトを完了させてくれました」。

長谷川氏はまた「ヒアリングを通じてこちらの意図や業務フローを詳細に把握し、AGC向けにカスタマイズされた最善策を示してくれた」とそのきめ細かなサポートを高く評価します。

iQUAVISで構築した今回のプラットフォームをさらに広く社内に浸透させていくためにも電通総研の支援に期待しています

AGC株式会社 環境安全品質本部 品質部 品質マネジメントチーム 大古智章氏

同じく品質マネジメントチームで、現在各事業カンパニーと連携しながら今回構築したプラットフォームの展開を図っている大古 智章氏は電通総研のサポートへの期待を語ります。「iQUAVISの全社的運用はまだ始まったばかりですが、これからさらに活用の幅を広げていくにあたり、ユーザー教育やマニュアル作成など、電通総研のサポート力に期待しています」。

グローバル展開、AI活用も視野に

品質ガバナンスは事業の重要基盤。それをさらに強固なものにしていくためにもiQUAVISと電通総研のサポートに期待しています

AGC株式会社 環境安全品質本部 品質部 品質マネジメントチーム チームリーダー 堀江巧氏

2024年11月に始動した今回のプラットフォームは、現在、国内ユーザー約100名が活用していますが、将来的には海外への展開も考えていると堀江氏は話します。「iQUAVISは拡張性が高いため、海外拠点も含めたグローバルなプラットフォームとしても展開できます」。

また堀江氏はAIの活用も今後のテーマに掲げています。「iQUAVISに蓄積されたナレッジはわれわれにとって重要な企業資産。それをAIに分析させリスクを未然に検知するような仕組みができれば、品質ガバナンスのさらなる強化につながります」。

「環境、安全、品質はわれわれの事業の重要基盤」と堀江氏は繰り返します。「今後それをさらに高めていくためにも、iQUAVISと電通総研のサポートチームに期待しています」。

-

※記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

-

※記載情報は取材時(2025年3月)におけるものであり、閲覧される時点で変更されている可能性があります。予めご了承ください。