iQUAVIS活用でパワートレイン電動化に向けた設計力を強化

- ものづくり

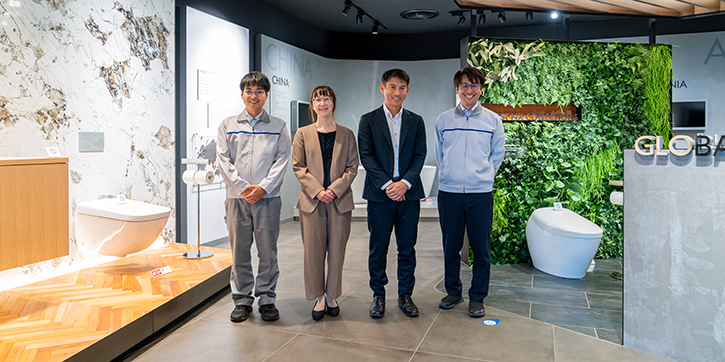

1933年、世界初の小型ディーゼルエンジンを世に出したヤンマーホールディングス株式会社(旧ヤンマーディーゼル株式会社)。以来、同社は産業用ディーゼルエンジンを主軸に建機、農機、プレジャーボート、エネルギーシステムなど多彩な製品を開発製造し、2024年度の売上げは過去最高の1兆814億円を記録しました。近年、同社は「YANMAR GREEN CHALLENGE2050」を掲げ全社的な脱炭素化に取り組み、特に製品の温室効果ガス低減をめざしてパワートレインの電動化を加速させています。この流れをうけ同社技術本部電動電制システム部では開発現場にMBSE(モデルベースシステムズエンジニアリング)の手法を導入、そのツールとして電通総研が開発・提供するiQUAVIS(アイクアビス)を活用しています。同部主席の朝井豪氏はiQUAVISについて「とにかく使いやすく、若いエンジニアほど馴染みやすい。ディーゼルエンジンで積み上げてきた常識が通用しない電動化製品のシステムアーキテクチャを検討するのに最適なツール」と話しています。また同部ではMBSEの実践のため電通総研のシステム設計力強化研修を受講、エンジニアの教育とスキルアップに役立てました。

商品価値を一から再精査

「システムアーキテクチャをどうとらえたらいいのか、わからなくなりました」。そう話すのはヤンマーホールディングス株式会社技術本部電動電制システム開発部で製品の電動化を推進する朝井氏。

それは数年前、ヤンマーグループで脱炭素化に向けたプロジェクトが動き始め、そのためのチームが立ち上がったときのこと。従来のエンジン開発の常識が通じない電動車両のパワートレイン設計を進める上で、そのシステムアーキテクチャをどう決めたらいいのか、それがわからなくなったと言います。

「一言で電動化と言っても単にディーゼルエンジンをモーターに入れ替えるだけで話は終わりません」と朝井氏は話します。「電動車はバッテリーで稼働することになるため、短時間の給油で連続的に運転可能なエンジンとは異なり、充電に多くの時間が必要になります。バッテリーを搭載することで、重量もコストも変わってくる。エンジンは車両にひとつという常識で設計されますが、電動車のモーターは小型にすればいくつあってもいいわけです。また、安全性についての各国の認可の問題もある。するとエンジニアはどのようなアーキテクチャが最適なのか迷ってしまいます。電動化によってもたらされる新たな価値を再精査しなければならないのです。単純に環境に優しいといっても市場はその商品を買ってはくれません」。

“モデルベース”という考え方

開発に関わるさまざまな情報とそのつながりを明確な記述方式で視覚的に整理してくれるiQUAVISは大きな戦力になると思っています

ヤンマーホールディングス株式会社 技術本部電動電制システム開発部 主席

朝井豪氏

市場に訴える電動化製品の最適なアーキテクチャをどう決めていくか。その手法について思い悩んでいるとき朝井氏はMBSEの考えに出会います。

それは一言でいえば要求、制約、機能、構造、振る舞いなど製品やシステムの商品性を構成する“因子”同士の関係性を”モデル”で視覚的に表現し、構成要素同士のつながりを見ながら相反する要件を整理して最適な設計を行う手法。“モデル”には物理構造を表現する構造モデル、機能を表現する機能モデル、動作を表現する振る舞いモデル、要件や制約を表す要件モデルなどがあり、それらを視覚的にブロック図、アクティビティ図、状態遷移図、シーケンス図などで記述していきます。

これならば経験のない製品の開発であっても全体の整合性をリアルタイムに確認しながら最適な設計を進めることができる。それは明晰さと論理性を備えた設計手法でした。

「優秀なエンジニアは経験からおのずとこのやり方で仕事を進めていると思います」と朝井氏は話します。「しかしその思考プロセスを他のエンジニアと共有することが難しく、それが課題でもありました」。MBSEはその道を拓く手法ともいえました。

座学と実践で学ぶ

電通総研のコンサルティングサービスはMBSEの手法をただ教えるだけでなく現場の課題を誠実に指摘しその解決の道を示してくれました

ヤンマーホールディングス株式会社 技術本部電動電制システム開発部 主席

朝井豪氏

2021年、MBSEを現場に根付かせるため朝井氏は有志を募りある研修を実施します。それは電通総研のコンサルティング部門が提供する「システム設計力強化研修」。座学とハンズオンによりMBSEの手法を体系的に学ぶトレーニング講座でした。

「それは非常に有効でした」と朝井氏は話します。「エンジニアは日々実務に追われ自己流で仕事をしていることが多いので、上流での要件分析というような発想になかなか至りません。電通総研の研修でシステム設計におけるプロジェクトマネジメントの在り方など一から学ぶことができました」。

また電通総研のコンサルティングサービスについて朝井氏は「MBSEの手法をただ教えるだけでなくわれわれの現場の課題を誠実に指摘しその解決の道を示してくれた」と話しています。

設計者の思考を支援する”デジタルホワイトボード“

使い勝手においてiQUAVISは折り紙付きです。新しいツールやプロセスをいくら導入しても自在に使えるようでなければそれは根付きません

ヤンマーホールディングス株式会社 技術本部電動電制システム開発部 主席

朝井豪氏

もうひとつこの研修での収穫はiQUAVIS(アイクアビス)との出逢いだったと朝井氏は話します。iQUAVISは電通総研の提供するシステムズエンジニアリング支援ツールで、自動車をはじめ電機精密、医療機器など複雑なシステム製品の開発現場で広く活用されています。難解なモデリング言語(SysML)に煩わされることなく初心者でも自在に製品アーキテクチャのモデリングが行え、設計品質の向上やプロセス効率化などに効果を発揮します。

「使い勝手においてiQUAVISは折り紙付きです」と朝井氏は話します。「新しいツールやプロセスをいくら導入しても自在に使えるようでなければそれは根付きません。あまり厳密なことを要求すると現場はついてきません」。

2022年、いくつかの検証を経てiQUAVISを現場に本格導入しはじめると若いエンジニアを中心に活用が徐々に広がっていったと朝井氏は話します。「iQUAVISは要素を入力するだけで関連性を視覚化することができるので、設計者にとっては思考を整理するのにうってつけの“デジタルホワイトボード”です。あるユーザーは“もう表計算ソフトには戻れない”と話しています」。

「また、iQUAVISへの記述方法を決めておくことでそれがものづくりの共通言語になります」と朝井氏は話します。「たとえばある目標値が変更されたような場合でも、記述ルールを定めておけば誰がどんな状況でなぜそうしたのか?その変更によってどの要素に影響が及ぶのかをiQUAVISを参照すれば一目でわかる」。

データドリブンな開発環境の構築

こうしてiQUAVISをインフラとするMBSEの足がかりを築いた朝井氏。「新人のエンジニアでも平均以上または熟練に近い力を出せる仕組みに育てていきたい」と話します。

今後の方針として「ユーザー先での製品の使われ方をデータとして収集し分析することで、さらに細かな顧客要求の把握や故障予知、マーケティングにも活かしていきたい」と朝井氏は話します。「その際に開発に関わるさまざまな情報とそのつながりを明確な記述方式で視覚的に整理してくれるiQUAVISは大きな戦力になると思っています」。

-

※記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

-

※記載情報は取材時(2024年11月)におけるものであり、閲覧される時点で変更されている可能性があります。予めご了承ください。