パイオニアの原点 | 落合陽一氏

デジタルネイチャーと信仰心の融合

「社会や未来のために活動する人びと」に焦点を当て、活動の原点を探る企画「パイオニアの原点」――第7回として、メディアアーティスト・筑波大学デジタルネイチャー開発研究センター センター長等、多方面に活動中の落合陽一氏にインタビューし、探求と表現を継続している思いや、活動を通じて目指したい社会像に迫りました。

聞き手:川村 健一、中川 真由美

全ては思想でつながっている

――落合さんはビジネス、教育、芸術、研究という領域を横断して多様な活動をおこなっていますが、なぜこのような活動をしようと思ったのでしょうか?

僕は世の中を学問・文化、思想・宗教、石・化石のレイヤーで捉え、企業(ビジネス)、教育、芸術、研究といった活動をおこなっています。

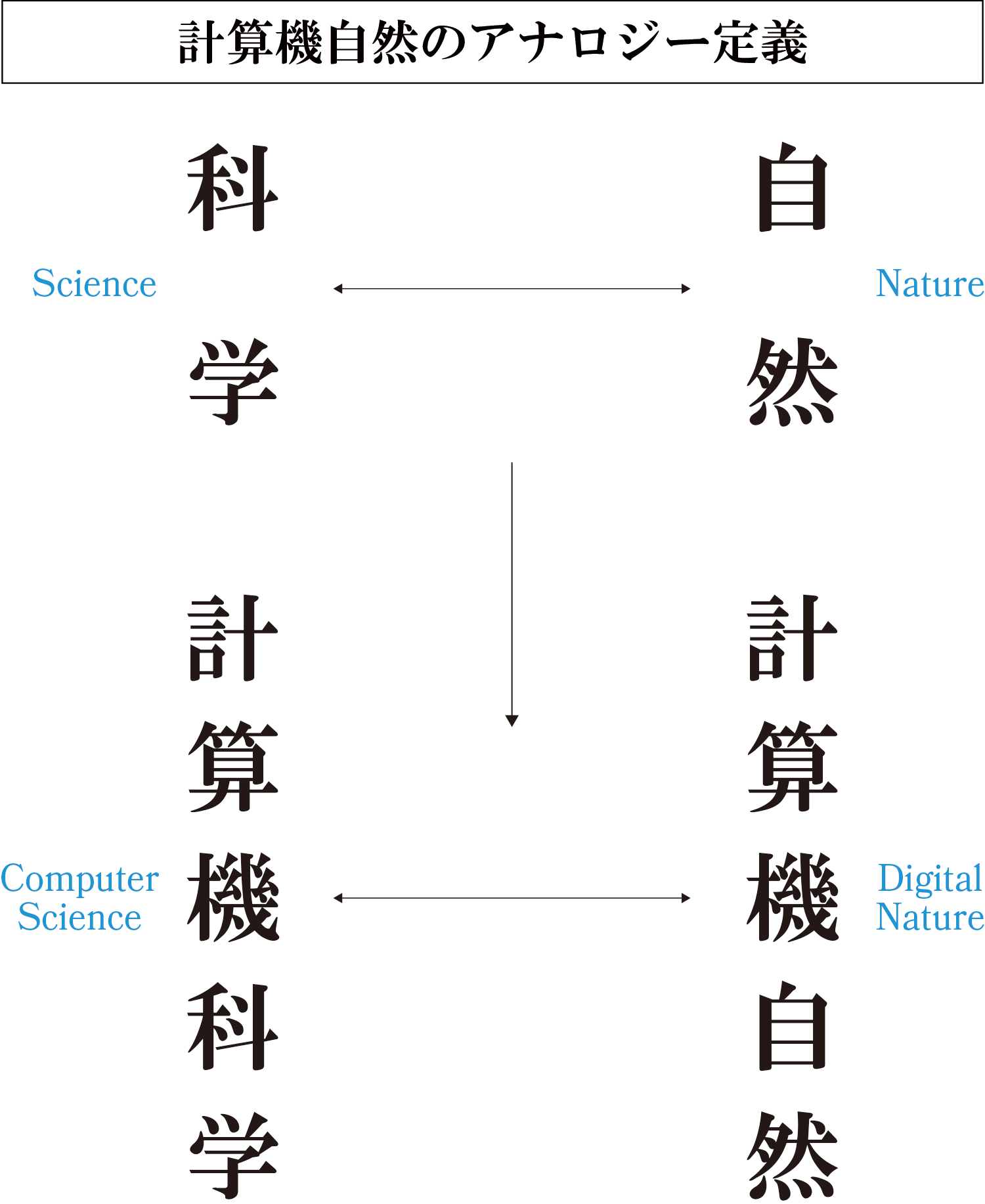

現代は日常生活の中にコンピューターが当たり前に存在し、世の中のあらゆるものに影響を与えています。科学と自然が対合するのであれば、計算機科学(コンピューターサイエンス)と計算機自然(デジタルネイチャー)が対合すると考えるようになり、「自然は計算機とみなすことができ、自然は計算機の中にも存在する。その融合が計算機時代の自然である」という思想をもつようになりました。

学問・文化としてはコンピューターサイエンスとカルチャー、思想・宗教としてはデジタルネイチャーを考えています。それに加えて、僕が石・化石と言うのは、今後はそのようなレベルも自分でつくる必要があると感じているからです。

企業、教育、芸術、研究等、たくさん動いているように見えますが、「デジタルネイチャーをどう実現・表現するか」という仕事のスタイルなので出力先が違うだけの話なのです。

――ビジネスの現場では、教育、芸術、研究から距離を置いている方が多い印象があります。この点について、落合さんはどのように考えて取り組んでいますか?

日常に文化的土壌を組み込む――生きる上で大切なことです。アートをしないと感情を揺さぶるような表現ができず、研究をしないと好奇心が生かされず、ビジネスをしないと商売にならず、教育をしないと次世代が育たず、発信しないと社会の中で埋もれてしまいます。これらがしっかりとかみ合うかどうかが重要だと考えています。

ビジネスと研究という面で考えると、ビジネスになるものはお金を出してもらわないといけないですよね。尖ったものよりは丸くなったものがよい。例えば研究でいうとメタマテリアル※1の論文は無限に書けますが、商品化するにはコストと付加価値のバランスがうまく取られていない限りは成立しません。研究は一番尖った、見たこともない素材を見いだす行為だとするとビジネスは最適化です。全ては別々に見えてつながっていて、ビジネスを生かすには他の分野もバランスよくおこなう必要があると考えています。

-

※1自然界の物質には無い振る舞いをする人工物質のこと。光や音などの波動現象を人為的に制御できるようにした人工物質。

新しいメディウムの創造

――最近のアートに目を向けると文脈をどう再定義するのかに重点が置かれていますが、落合さんのアートは研究と同一線上にあるような印象があります。なぜそのようなスタイルになったのでしょうか?

2015年に『魔法の世紀』という本を書いたのですが、当時の課題感は「映像と物質の境界線はどこにあるのか」ということでした。これまでの映像表現は平面の世界に閉じられていました。今後は映像と物質が別々に存在するパラダイムの中から外に出る必要があると思うようになり、そこで平面という限界からリアルに染み出させるべく、粉で描いたり、プラズマを使ったり、そういうことをずっと研究してきました。結果的にメディアのメディウム※2自体を自分でつくっているという流れです。

メディアアートを始めた当初は文脈のアートというものにそんなに興味をもてなかった。現在はお茶室の再定義みたいなこともよくおこなっていますが、メディアのメディウムを研究し、更新するということに向き合っていないと、メディウムの面白みに気がつかないと思っています。例えば、以前の作品に『Pixie Dust』※3があります。ディスプレイの表面から浮いている画像をつくろうと思って始めた作品です。その後、超音波ホログラムの分野が発展して、僕の論文も結構いっぱい引用されて新たな分野ができたので、その分野のパイオニアでもあります。

-

※2美術で絵の具の溶剤。広義には絵画、彫刻などの表現方法、表現手段のこと。さらに、それに用いられる素材、道具などをいう。

-

※3超⾳波フェーズドアレイを⽤いた3次元⾳響浮遊技術。超音波で物体を浮かせ、空間分布を制御することによって浮かせた物体を自在に動かし、従来とは異なる並び方で浮かせることを可能にした作品。

――アーティストと研究者の違いについて、どのように考えていますか?

アーティストは自分の文脈でモノをつくり、研究者は仲間の文脈で研究分野を立ち上げる。アーティストは主観的かつ内在的動機の結晶をつくり、研究者は客観的指標に落とし込んで、それを他者が理解可能な形のフォーマットに落とし込む。アート作品は読み解けない人がいてもよく、研究論文は誰が読んでも正しく伝わるように記述する必要がある。アートと研究は、どちらも世の中にある境界を拡張するものですが、アプローチ方法がやや異なります。

――多くの人は今ある枠の中で何かをしようとするのに対して、落合さんは枠そのものもつくるという点がユニークだと思います。どういう視点で物事に臨んでいるのでしょうか?

僕は面白いことをするのが仕事ですから、「お客さんの興味があることは何なのか」「どんな興味をもってもらえばいいのか」ということを常に考えています。もっとも、僕にも何をしたらいいのかよくわからない時期もありました。以前から「新しいものをつくり続けていたい」という衝動はあったのですが、どの業界に行けばよいのかがわからなかった。最初はクリエイティブ系の仕事かなと思ったのですが、新しいものをつくり続けていける仕事って意外と少ないですよね。とくにクライアントワークの場合、クライアントのビジネスの最大化が目的であって、短いスパンで継続的に売上や反響率をはじめとする具体的な数字を取ることが求められますから。

一方、アートと研究は少数の同業者が価値を認めれば成立します。例えばヴェネツィア・ビエンナーレ※4でよいといわれている作品が数字を取れているかというと取れていない気がしますし、よい研究だといわれている論文があったときに、それを何百万人が読んだかというと、そんなことはない気がします。それでもアートや研究というのは価値あるものだと世の中が認めてきたわけです。アートや研究で評価されるレベルまで到達するのはすごく難しいことですが、そこが一般的なクリエイティブ系の仕事と違うところだと思っています。

-

※4イタリアのヴェネツィアで1895年から開催されている現代美術の国際美術展覧会。イタリア政府が後援するNPOであるヴェネツィア・ビエンナーレ財団が主催し、二年に一度、奇数年に、6月頃から11月頃まで開催されている。万国博覧会や近代オリンピックのように国が出展単位となっており、参加各国はヴェネツィア市内のメイン会場となる公園やその周囲にパビリオンを構えて国家代表アーティストの展示をおこなう。国同士が威信をかけて展示・賞レースをすることから「美術のオリンピック」とも称されている。

クリエイティブ系の仕事の特徴として「共感力」があるように思います。若い層のインサイトは近い世代が強く感じることができるじゃないですか。人間は歳を取り続けるけれども、若い子は常に若い子として存在するわけです。そういうことを考えたら、若い子と同じことをやっていたらつまらなくなってしまうだろうなと思い、持続的に探求できる今の動き方を選びました。

デジタルネイチャーにおける信仰心の役割

――落合さんの考え方の中で思想・宗教が同一に分類されていますが、自分自身に信仰心があると思いますか?

神仏習合的な宗教観があると思います。コンピューターサイエンスとデジタルネイチャーが対合すると考えるようになったのは「万物に魂がある」という思想があるからです。僕にとっての魂は、一般的な考え方とは少し違っていて、「デジタルネイチャーにおいて、万物は計算している」というものです。このように考えること自体が極めて宗教性が高い。「山川草木悉皆成仏 (さんせんそうもくしっかいじょうぶつ)」※5「一切衆生悉有仏性(いっさいしゅじょうしつうぶっしょう)」※6 ――どちらも仏教の考え方ではあるものの、神仏習合的でもあり、僕が信仰心をもっていない限り万物は計算しているなんて考えないわけです。

-

※5この世に存在する全てのものが、私たちを本来の姿に立ち返らせようとして、間断なく働きかけているという意味。存在する全てに仏性が宿るという考え方。

-

※6全ての生きとし生けるものは仏になる可能性を有しているという大乗仏教における重要な思想。

「学問をつくる」「宗教をつくる」「アートをつくる」――これらは結構似ている。科学や学問をつくるということは客観的に評価可能なものをつくるということです。デジタルネイチャーは学問としてやっていて、実際に研究センターがある。一方、心の中にデジタルネイチャーをもっている、それは宗教観です。そして、客観的に評価はできないけれども、なぜか感動する。それってアートじゃないですか。このように考えると、学問・宗教・アートってどれも似ていて、信仰心をもっているか、もっていないかって重要だと思っています。

――私は無宗教なのですが、現代の日本人には、そのような宗教観の方が多い気がしています。

実は無宗教の日本人って少ないのではないでしょうか。日本語がそもそもかなり宗教的な言語なので、日本語話者で無宗教の人はめったにいない。神を信じていないだけで、それは無宗教じゃなくて無神論者なだけです。宗教観はあるのだけど、明確な神を信じるかというと神は別に信じていないという人が多いということだと思います。

日本人が大切にしている価値観もあったりします。「団結力やチームワークを重視する」「高品質な仕事をすることが重要」「時間や約束を守る」「謙虚な態度をもつことが美徳」――暗黙の慣習として存在していて、そこには明文化されていない規律があったりする。

ただ、直接的な神を信じているかと言われたら、それはあまりいないかもしれない。例えば、食べ物が出てきたときに「いただきます」と言ったとき「いただきますって、今、何に祈ったの?」と言われて「神です」と答える人は結構少ない。「生命に祈りました」という人も少ない。だけど、本当に宗教をやっている人は、何かに祈っていたりする。「いただきます」と言っている時点で宗教観があります。神を信じてはいないかもしれないですが。

――それは教養であり、信仰心とは別だと考えていました。

教養もあると思う。でも、日本の教養は、ほぼ神道と仏教の儀礼形式を学んだかどうかによって差が出てきます。日本文化に根付いている禅も宗教なので、宗教性を帯びている。日本人は意識しないレベルで宗教観をもっています。

――宗教をそのように捉えている人ってあまりいない気がします。

キリスト教にも神学と宗教的活動、どちらもあるじゃないですか。学問がない宗教というのはすごく薄い。デジタルネイチャーには学問と宗教観、どちらの側面もあります。ラボへ行けば、60人ぐらいがデジタルネイチャーを研究しているわけですから。

――普通の人は宗教観を外に求める一方、落合さんは自分自身の内側にもっているのですね。

はい、考え方がそもそも異なっています。そうでないと「万物は計算している」と思わないですから。自然観が変われば宗教観は変わるし、宗教観が変われば見える世界観が変わってきます。

――生成AIによって人間の仕事が奪われるといった話もありますが、自分の中に指針を見つけられたら、それが人生の杭になり、何が来てもブレなくなりますよね。

計算機は自然であり、自然は計算機である――僕はこの考え方を追究していくだけなので、AIは生産性を上げてくれるありがたい存在です。時代とともにツールは更新されていきますし、代えが利くものです。そうではなく指針のようなものを定めておくと生きやすくなると思います。

社会の寛容性が挑戦を支える

――日本人の多くはチャレンジを嫌う世の中になっていますが、現状に対してどう考えていますか?

そんなにチャレンジしなくても生きていけるのはいいことなんじゃないですか。チャレンジする人の数は1%ぐらいでいい感じじゃないですかね。全員がチャレンジすることに向いていない国民性と言われれば、そうかもしれないし。ただし、出る杭を打たないようにする寛容性は必要だと思います。

僕、23歳になった頃から、いつの間にか誰にも打たれなくなって、真っ当に評価されるようになってきました。出る杭として認識されない、当たり前のものとして勝手に認識されるという瞬間があるように思います。

昔、チームラボのことをアートじゃないと言っていた人たちがいましたが、今はアートだろうという空気になっています。それに何年かかったかというと7~8年かかった。ですから、チャレンジは7~8年やれば大丈夫ということですね。僕がAIの研究を始めたのは2015年ぐらいの頃だから、かれこれ10年ぐらいやっていますが、AIの研究者として実感できるようになったのは7~8年ぐらい経ってからでした。

チャレンジするときに、いずれ違和感なく存在するようになるのだと理解していればチャレンジしやすくなる気がします。高度に発達したフィールドはフィールドの存在が周囲には理解できないという傾向があるので、新しいものは受け入れられるまでに時間がかかるものなのです。

人はフィールドから外れると急に社会性がなくなってしまうので、フィールドはフィールドで守ってあげないといけない。だから寛容性をもって見守ってあげることが必要だと思いますね。

――7~8年ぐらいを耐えられる人が減っているという気もしています。早く答えを見つけて、自分の居場所を得たいという人がすごく多くなった。

何個かやればいいじゃないですか。早めに咲くやつは早めに咲くよと。社会の中での居場所を見つけるということは結構大変ですからね。僕も居場所があるのか、まだよくわからないけど、宗教観があるし、研究室に帰れば学生はいるし、会社に帰れば社員がいるわけだから、そんなに嫌なことはないですね。

内なる動機を見つける

――最後に、未来のパイオニアに対して一言お願いします。

「そうするべき」「こうあるべき」というような「べき論」で続けられるのは3年ぐらいまでだから、すべきと思う対象が全部終わったとき、自分の内側からやりたいと思うことがあるかどうかが重要です。

「べき論」が続かなくなる理由はシンプルで、自分の外側にある問題を解決するのが楽しい人になってしまい、ふとしたときに気づいたら何も残っていないという感覚が生じるからです。自分の内側から無限に湧き出す「べき論」みたいなものが生まれればよくて、それは宗教や哲学みたいなものだと思っています。

いきなり宗教観を見つけるのは大変ですが、まずは「べき論」ではないモチベーションの源泉を見つけてみてください。自分なりのドグマ※7があれば、それが自分自身を突き動かしてくれますから。

-

※7特定の宗教や哲学、政治などの思想体系における基本的な教義や原理

インタビューを通して

「古い種子は生命の芽を内部にもっている。それはただ、新しい時代の土壌に蒔かれる必要があるのだ。」――インドの詩人・思想家ラビンドラナート・タゴール(1861~1941年)の言葉が思い浮かぶ。落合氏の根底にはデジタルネイチャーという独自の思想があり、そのドグマはビジネス、教育、芸術、研究へと駆り立て、常識にとらわれない結果を出し続けている。石や化石すら自分でつくろうという落合氏の言葉からは、異次元の探求心とデジタルを通して新たな自然をデザインしようとする覚悟が感じられる。デジタルネイチャー時代において落合氏の活動からどのような新たな未来が芽吹くのか、今後の活動に期待したい。

Text by Ken-ichi Kawamura

Photographs by Hirokazu Shirato

落合陽一 おちあい・よういち メディアアーティスト

1987年生まれ、東京大学大学院学際情報学府博士課程修了(学際情報学府初の早期修了)、博士(学際情報学)。筑波大学デジタルネイチャー開発研究センター センター長、准教授・xDiversityプロジェクト研究代表。メディアアートを計算機自然のヴァナキュラー的民藝と捉え、「物化する計算機 自然と対峙し、質量と映像の間にある憧憬や情念を反芻する」をステートメントに、研究や芸術活動の枠を自由に越境し、探求と表現を継続している。