脳の本質からAI設計の新しい方向を考える

―Future Impact Forumより―

AI(人工知能)研究開発の方向性の一つとして注目されているのが、脳科学で提唱されている「自由エネルギー原理」の考え方です。今回のFuture Impact Forumでは、日本における自由エネルギー原理の研究者である乾敏郎先生(京都大学名誉教授)をお招きし、脳の本質とその先にあるAI設計の方向性について、自由エネルギー原理の視点からお話しいただきました。

自由エネルギー原理との出会い

私の研究人生は視覚研究から始まりました。1991年、ATR(国際電気通信基礎技術研究所)から京都大学に移った当初は、いわゆる純粋視覚(pure vision)研究※1に従事していました。しかし次第に身体化された認知(embodied cognition)への関心を深めていくことになりました。そのきっかけとなったのが自由エネルギー原理の提唱者、カール・フリストン※2の研究です。彼は1995年にStatistical Parametric Mapping(SPM)※3というソフトウエアを一般公開しました。SPMは、課題遂行中の参加者の脳活動を計測する技術です。SPMを使うと、脳活動に伴う血流の変化から脳の各部位における活動を統計的な手法を用いて可視化することができます。脳波とは異なり、脳の深部の活動まで可視化できるだけでなく、神経軸索の走行も可視化することができます。SPMはその後、標準ツールとして世界中の研究者が利用し、人間の脳部位の各種活動や脳内神経回路の同定に大きな貢献をしました。私もまた1995年に京都大学でfMRI※4実験を開始し、立体視や動作理解などの研究を進める中で、このSPMにどれだけお世話になったかしれません。

2006年、フリストンは脳機能に関する自由エネルギー原理‟A Free Energy Principle for the Brain”を発表しました。この理論はその後も毎年更新され続け、2013年には生命科学現象全般へと対象領域が拡張されました。そして現在もなお認知科学、神経科学などさまざまな分野へと拡張され続けています。その理論は「難解」の一言に尽きます。論文は数式だらけで、同一に思える内容が異なる記号で表現されていることもあります。読み手には決して優しくありません。しかしながら何といってもあのSPMを編みだした方です。「食らいつく価値があるに違いない」と私は確信し、10年以上にわたってその内容理解に没頭してまいりました。実際、精神科医として、30年にわたって統合失調症の脳を見つめてきたフリストンの脳への理解は本当に深遠であり、そして正確だと感じます。

-

※1例えば、乾敏郎(1992)「知覚の認知科学―脳における視覚計算を考える―」『人工知能学会誌』第7巻第5号,p.755–763.

-

※2カール・フリストン(英: Karl Friston、1959年~):イギリスのユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの神経科学者。

-

※3Statistical Parametric Mapping(SPM、統計的パラメトリックマッピング)は、課題遂行中の人間の脳活動を統計的な手法を用いて可視化する技術である。ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンのカール・フリストンによって開発されたソフトウエアで、機能的なニューロイメージングデータの解析を支援する。

-

※4fMRIはfunctional(機能的) MRIの略。MRI(磁気共鳴画像法)は体内の断層画像を撮影し、組織や臓器の状態を調べる技術で、fMRIは脳の各部位の活動を可視化する技術である。

自由エネルギー原理の基本概念

彼の理論は今日、世界中の研究者から注目されています。ある研究者は「生命科学の大統一理論※5」であると評し、また別の研究者は「ダーウィンの自然淘汰説以来、もっとも包括的な理論かもしれない」とさえ言っています※6。この理論の最大の特徴は、脳と生命の機能を環境との相互作用の中で考えている点です。言及範囲が広いですが、基本的な概念を一つ一つ見ていきましょう。

脳機能の設計原理

「あらゆる脳機能は自由エネルギーが最小化されるように設計されている」という原理が、驚くべきことに、知覚・認知・運動・行動計画・思考・意識・コミュニケーションなど、およそ脳に関わるあらゆる機能の設計で機能しているとされます。なぜこれが「原理」と呼ばれるのかといえば、物理学における運動法則や相対性理論のように、たった一つの基本式から多様な現象を導出できるためです。脳科学の分野でこれほど包括的な統一理論が提示されたのは、おそらく初めてです。

自由エネルギーの定義と構成要素

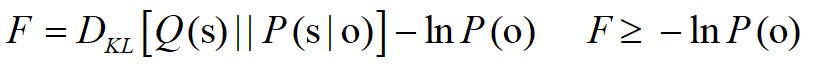

「自由エネルギー」は、通常ヘルムホルツ※7が19世紀に発見した熱力学的概念を参照しますが、ここでは同じ式ですが情報論的概念です。専門的には変分ベイズ推論における負の対数周辺尤度の上限を意味し、以下の数式で表すことができます。

それぞれ以下を指しています。

_.jpg)

-

:隠れ状態に対する近似事後分布(ニューロン活動の分布)

_.jpg)

-

:観測データが与えられた時の真の事後分布

_.jpg)

-

:観測データの周辺尤度(モデル証拠)

-

:KLダイバージェンス(カルバック・ライブラー情報量)

より直観的な表現に置き換えてみると、脳は、常に周囲の環境について仮説を立てており、それを感覚入力と照合しながら更新しているとする考え方になります。数式上は「自由エネルギーはKLダイバージェンスとサプライズの和」となります。

(自由エネルギー)= (KLダイバージェンス)+ (サプライズ)

KLダイバージェンスは脳のニューロン活動と現実の確率分布の乖離度です。例えば暗闇で物音を聞いたとき「侵入者かもしれない」という推論と「風の音かもしれない」という推論の違いがここに反映されます。サプライズは予測しない出来事に遭遇したときの驚きを数学的に表現したものです。確率的にまれな事象ほど大きなサプライズ値をもちます。予期しない事象は生存にとっての潜在的脅威になり得ますので、脳は生命維持のため、サプライズを最小化するよう進化してきていると、自由エネルギー原理では説明しています。

生きるための秩序の維持

生きることとは本質的に揺らぎの定理(または熱力学第2法則)に抗し、ある一定の時間、秩序を維持すること(低エントロピー状態)です。物理学者のシュレーディンガー※8は「負のエントロピーを食べている」と表現しましたが、生命は環境とエネルギーを絶えず交換しながら、非平衡定常状態(NESS: Non-Equilibrium Steady State)を保ちます。

ホメオスタシスとアロスタシス

生命維持に欠かせないしくみであるホメオスタシスは、具体的には体温(36.6~37.2℃)、収縮期血圧(100~119mmHg)、空腹時血糖(70~99mg/dl)などのパラメータを一定の範囲内に保ち、これによって生命は維持されるようになっています。ホメオスタシスが崩壊しないように、アロスタシスという別のしくみがあります。例えば朝の起床時、起き上がる前に血圧を上げて上半身や脳への循環血液量を維持して起き上がるための準備をするといったように、体内の状態に対する設定値を予測的に変更するしくみがアロスタシスです。このように、生命維持のために環境との相互作用がおこなわれています。環境には外環境と内環境(体の中の環境)があって、どちらに対しても同じように状態の推論をして、サプライズが起きないように働きかけをしていることがわかっています。

-

※5Sánchez-Cañizares, J.S. (2021) The free energy principle: Good science and questionable philosophy in a grand unifying theory. Entropy, 23(2), 238

-

※6Raviv (2018) “The genius neuroscientist who might hold the key to true AI.” WIRED

-

※7ヘルマン・フォン・ヘルムホルツ(独: Hermann von Helmholtz、1821~1894年):ドイツ出身の生理学者、物理学者。

-

※8エルヴィン・シュレーディンガー(独: Erwin Schrödinger、1887~1961年):オーストリア出身の理論物理学者。

哲学から認知科学へ

自由エネルギー原理の理論的背景を理解するには、まず18世紀から19世紀にかけての哲学における知覚理論の発展を振り返る必要があります。カント※9は1787年に『純粋理性批判』において「物自体はわからない」という洞察を示しました。知覚や認知には感覚入力の流れに加えて、想像力のような生成プロセスが必要だとした指摘は、現代の予測符号化論の先駆けともいえます。次の世紀になってヘルムホルツは、1847年エネルギー保存の法則(自由エネルギー概念)を提唱し、1867年には「無意識的推論」という概念を発表しました。彼は、私たちの知覚が単なる受動的なものではなく、脳による能動的な推論プロセスである可能性を主張しました。

そこから発展して認知科学領域での研究が進みました。さらに21世紀になってフリストンが提唱した自由エネルギー原理にはいくつかの鍵となる考え方があります。

-

※9イマヌエル・カント(独: Immanuel Kant、1724~1804年):プロイセン王国(ドイツ)の哲学者。

推論の最適化

脳は常に環境についての事前信念(prior belief)をもち、新しい感覚情報を得るたびに、この信念を更新しているという考え方で、ベイズ推論と密接に関係しています。例えば皆さんが帰宅したときに自宅の窓ガラスが割れていたとします。皆さんは反射的にこう考えます、「泥棒だ!」と。そのほかにも「近くの中学校の野球チームのボールが誤ってぶつかった」「寒暖差で自然に割れた」「隕石が降ってきた」など、さまざまな競合仮説がありえます。皆さんの脳は過去の経験(事前信念)と現在進行形の感覚・知覚情報を統合し、その中でもっとも確からしい解釈をスッと選択するのです。

予測誤差の最小化

脳は常に「次に何が起こるか」を予測し、この予測と実際の感覚入力とのあいだにズレ(予測誤差)があったときは、ズレを最小化する動きをしています。例えばコップを持ち上げる動作を考えてみます。人がコップに手を伸ばすとき、脳は「このくらいの重さだろう」「この角度で持てば安定するだろう」と予測を立てています。実際に持ち上げてみて、予測より重かったり軽かったりすると、「アレッ?」と思うその一瞬の感覚が瞬時に脳にフィードバックされており、その次の予測精度の向上につながっています。予測していなかった情報を手がかりに推論モデルを更新するしくみを予測符号化といいます。

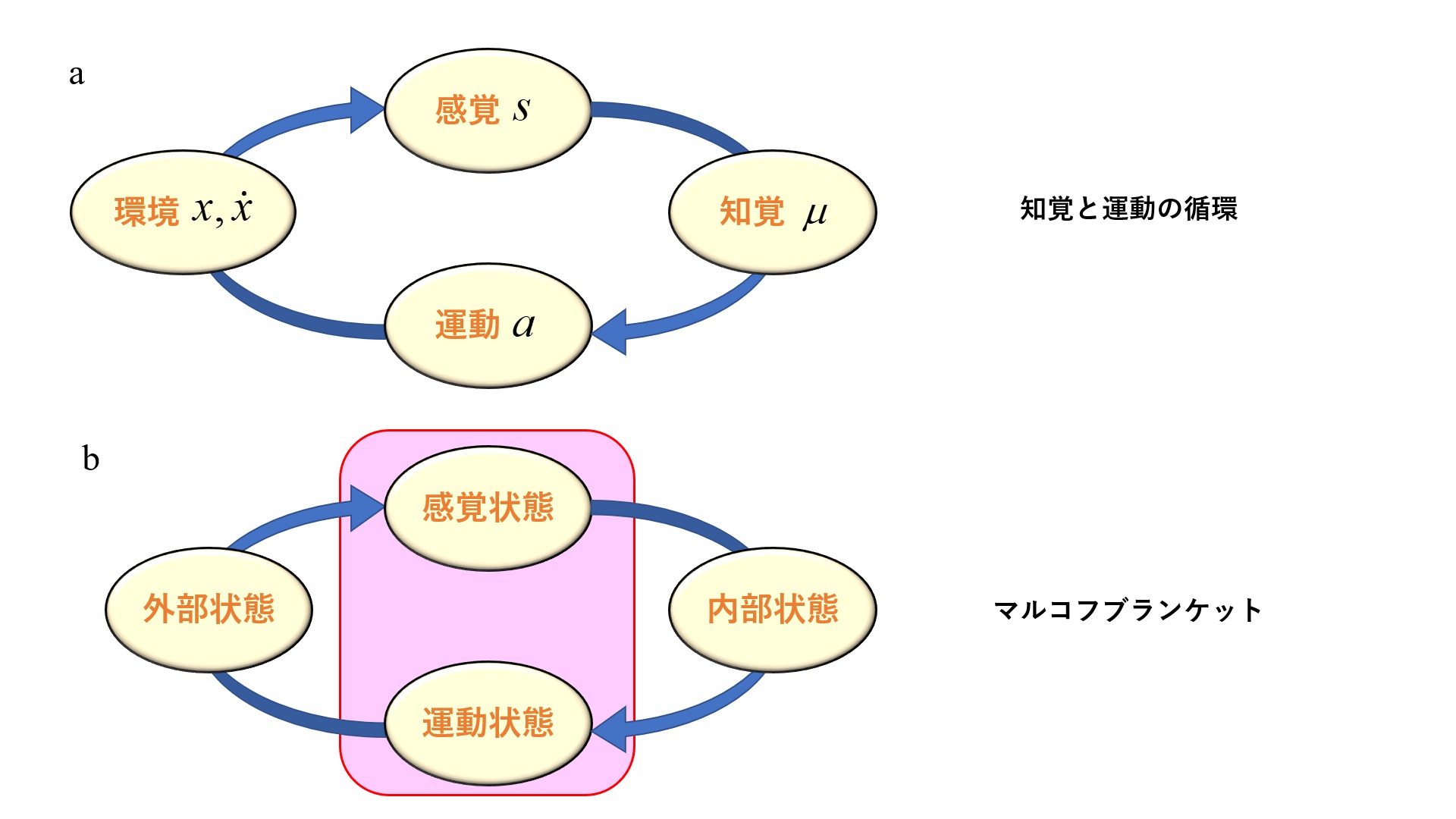

能動的推論

従来の認知科学では、知覚と運動は別々のプロセスとして扱われることが多かったのですが、自由エネルギー原理では、知覚と運動は協調して自由エネルギーを最小化するという視点を提示しています。この理論において運動は単なる出力ではなく、よりよい知覚のための能動的な情報収集手段として位置づけられます。例えば暗闇で物を探すとき、私たちは手を動かして触覚情報を得ています。これが運動によって知覚を改善し、自由エネルギーを最小化している好例です。

マルコフブランケット

生命体の内側と外界とのあいだには、条件つきの独立性が保証される境界として、マルコフブランケットという構造があります。例えば細胞膜は、細胞の内側と外側を分ける境界として機能しています。しかしこの境界は完全に閉じてはいません。栄養素の取り込みや老廃物の排出など、選択的な交換がおこなわれています。ニューロン、階層的な神経回路網、身体など、生命体は入れ子構造になっていることが多く、それぞれのレベルにおいてマルコフブランケットを挟んで外部状態と内部状態は条件つきで独立しています。階層的な神経回路網においては、各レベルiにおいてレベルi-1が外部状態、レベルiが内部状態、両レベルをつなぐニューロンがマルコフブランケットと考えられています。また、カントが「物自体はわからない」と言ったように、私たちが外界についてアクセスできるのは感覚器を通じて得られる間接的な情報のみです。視覚の場合ですと、網膜の神経信号しかわからなくて、網膜像を作った物自体は直接わからないので隠れ状態と呼びます。このように外部の隠れ状態に対する推論を脳という内部状態を用いておこないますが、その推論をするために、環境からの信号による感覚状態と、環境に働きかける信号による運動状態という二つのサブシステムがあると考えています。これらもマルコフブランケット構造になっており、外部状態と内部状態とのあいだに一定の独立性が保証されるものです。

出典:乾敏郎、阪口豊『自由エネルギー原理入門:知覚・行動・コミュニケーションの計算理論』(2021年、岩波書店) p.137

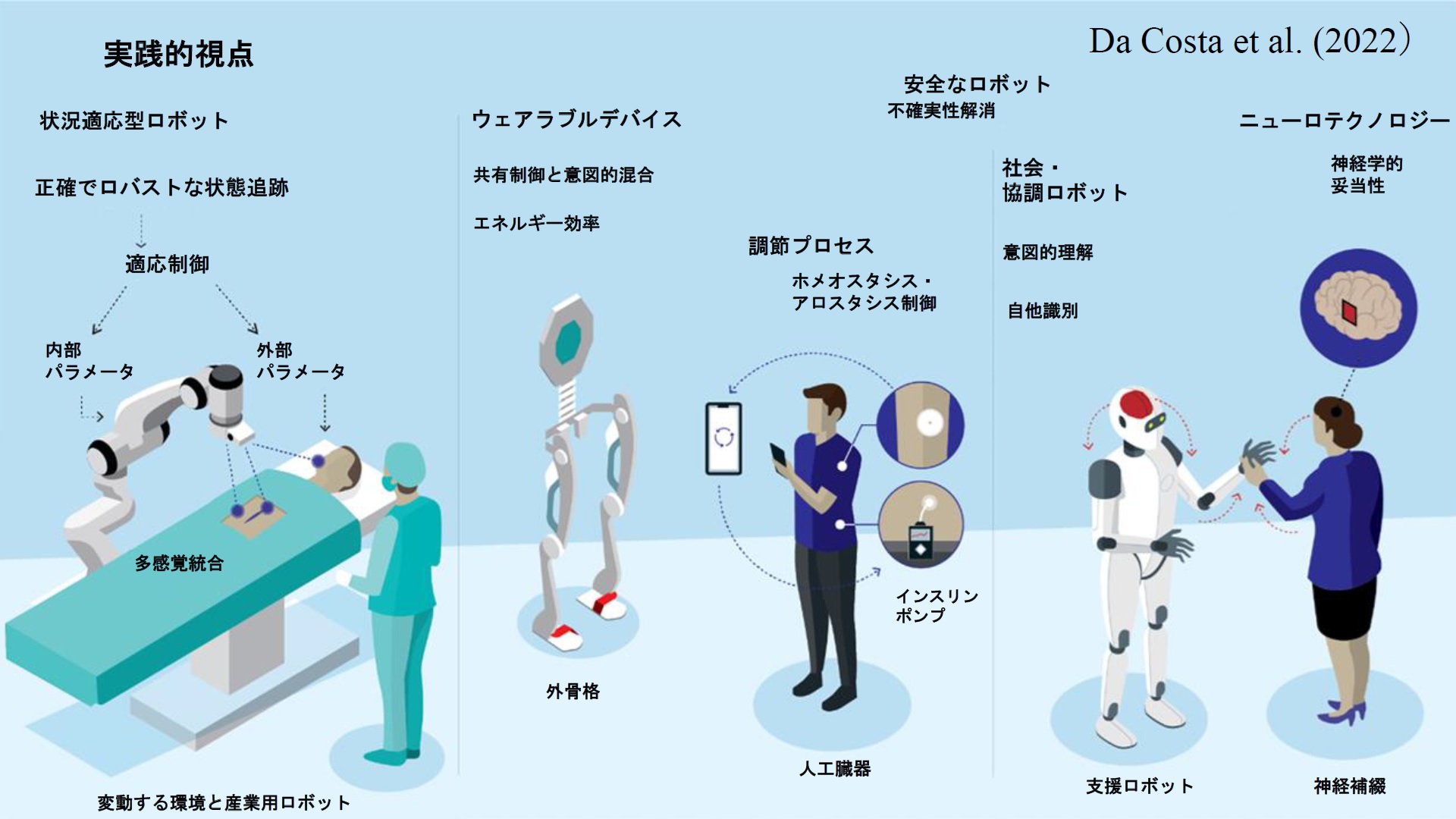

自由エネルギー原理を応用する統合ロボティクス

最後に、自由エネルギー原理の応用領域としてActive Inference Framework(AIF)、統合ロボティクスの取り組みをご紹介しましょう。予測誤差の最小化や隠れ状態の推定といった考えに基づき、ロボットの文脈感受性や適応、説明可能な意思決定能力を合理化することができます。自由エネルギー原理を基礎としたデザインにより、ロボットアームは視覚、固有感覚といった外部環境と内部知覚の誤差を補正することで、複雑な環境下での適応性の大幅な向上が期待できます。

この説明にあたり、「期待自由エネルギー最小化」という考え方をここで整理しましょう。ロボットに搭載されたAIエージェントが、利用可能な周辺観測モダリティから自身がおかれている状態を推論する。続けて後続状態と観測に関する反実仮想的な結果の可能性を演算する。これにより最適な行動方針を選択する。こういった考え方です。このとき人間は「認識的価値(epistemic value)」と「実利的価値(pragmatic value)」の動的バランスを自動的に最適化しているのだ、とフリストンは言います。具体例を挙げると、今晩の夕食を近所に最近できた新しいレストランで食べるかどうか迷うとします。新しいレストランに行けばおいしい夕食が提供されるかどうかわかりませんが、その新情報は獲得できます。一方、なじみの居酒屋に行けば、おいしい夕食にありつけるのは確実です。しかし新情報は入手できません。この両方の価値を天秤にかける複雑な計算を、人の脳は常にこなしています。「期待自由エネルギー最小化」という概念を適用すると、さまざまな形式の情報を得て利用するマルチモーダルな性質をもつ人間との相互作用において、能動的推論を自由エネルギー最小化の原則で制御するよう調整されたマルチモーダルなロボットは、より不確実性が低く、人間から見て共感的に思える選択肢がとれるようになります。

この能力をもつロボットの現在期待が寄せられている具体例として、手術支援ロボティクスがあります。外科医の予測と直観を補完し、予測符号化を活用して初見の手術でも精度を向上させる。あるいは患者の生体反応をリアルタイムで学習し、手術中の各プロセスで最適なサポートを提供する。こういったロボット支援の実現が期待されています。スマートウォッチやスマートリングなどウェアラブル領域でも、ユーザー生体リズムと行動パターンを継続学習して、使用する個人の期待自由エネルギーを最小化するよう健康アドバイスをする、といった用途が望まれています。これが実現すれば、従来の静的な閾値ベースシステムを超える適応性をもつことになります。感情状態表現のオントロジーと予測符号化を組みあわせ、患者の症状と医師の経験知を仲介する診断支援システムなども候補に挙がります。

また自身の意図を適切に表現できない高齢の方の介護において、予測誤差最小化による推定からユーザーの運動意図を適切に理解し、自然で共感的な支援が提供できる可能性なども見据えられています。高齢者に限らず、自由エネルギー原理に基づくフィードバックシステムは、現在のパターン認識型システムをしのぐ、真に高精度な、人の「意図理解」を実現する可能性が期待されます。

汎用人工知能(AGI)設計に向けた視点

自由エネルギー原理は、進化の過程で生物がどのようにして自律性を獲得し、環境に適応してきたかを包括的に説明することができ、また、脳の機能や生命の基本的な特性を理解するための強力な理論的枠組みを提供してくれます。生物はその環境との相互作用を通じて予測精度を高め、サプライズを最小化し、秩序を維持することで生存してきました。この理論が示すのは、知覚と行動が分離されたプロセスではなく、環境との継続的な相互作用の中で統合的に機能するシステムであるという点です。

AGI設計の探索は自由エネルギー原理の応用によって進むと考えています。現行AI開発の主流は与えられたデータから統計的パターンを抽出する受動的なシステムです。しかし真の知能は環境との能動的な相互作用の中でこそ発現します。いくつかの社会実装の応用例から、自由エネルギー原理の実装により、直観的かつ適応的な、人間の行動選択を支える社会技術開発の可能性を感じ取っていただけたと思います。この理論の価値は、単に新しい計算手法を提供することではありません。むしろ生命と知能の本質についての根本的理解を深め、それに基づいて人工システムを設計することにあります。私たちは今、生命の原理を理解し、それを技術に応用する新たな時代の入り口に立っています。「人工知能」から「協調知能」への転換点と言えるかもしれません。自由エネルギー原理を通じて、私たちは「知能とは何か」「生命とは何か」「意識とは何か」という根本的な問いに、これまでにない統一的な視点から答えることができるようになりました。この理論は、技術と生命が調和した、より豊かな社会実現の可能性を見せてくれていると、私は信じています。

Text by Yukiko Nakatsu

Photographs by Masaharu Hatta

大澤真幸座長の視点

2006年、イギリスの研究者カール・フリストンが、脳の情報処理のしくみを説明する一般理論として、「自由エネルギー原理」なるものを提唱した。この理論は今なお発展途上にあるのだが、脳と生命の機能を包括的に説明することができ、ダーウィンの自然淘汰説にも匹敵すると評価する者がいるほど、脳や生命、あるいは認知科学の研究者に衝撃を与えた。第5回のFuture Impact Forumでは、日本における自由エネルギー原理研究の第一人者である乾敏郎氏にお越しいただいた。乾氏は、自由エネルギー原理の骨格的な発想を非常にわかりやすく解説した上で、さらに、この理論にどのような工学的応用の可能性があるか、ということにまで論を進めてくださった。

自由エネルギー原理のポイントは、脳を「推論するシステム」として捉えたところにある。脳の機能の一つとして推論があることは、昔から誰もが思っていたことだが、脳の機能のすべてが、実は一種の推論である。例えば知覚。知覚は、外界からの刺激を分析する受動的な過程のようにかつては理解されていたが、そうではない。知覚とは、予測された認識確率と実際の事後確率の間の乖離(予測誤差)を最小にするように、世界の状態についての推論内容(信念)を更新することである。

自由エネルギーは、「脳のニューロン活動と現実の確率分布の乖離度」と「サプライズ」の和によって定義されており、前者を最小化するのが知覚であるとすれば、後者の「サプライズ」の方を最小化するのが運動である。例えば視野に入った物が見慣れぬゆがんだ形だったとしたら(サプライズ)、視線を動かしてその物を正面から見直す。知覚と運動についてだけ述べたが、脳の機能のすべてが、「自由エネルギーの最小化」ということで説明できてしまう、というのが自由エネルギー原理の主張である。ということは、繰り返せば、脳とは推論するシステムなのだ。デカルトの有名な命題を少し言い換えれば、こうなるだろう。「我推論する、ゆえに我あり」

乾氏は講演で、自由エネルギー原理が、生命とその環境との関係を説明する原理でもある、と論じられた。さらに乾氏が語られた重要なことは、この原理の工学的応用の可能性の広さである。例えば現在、汎用人工知能(AGI)がいつ実現するのか、ということがさかんに議論されているが、自由エネルギー原理の考え方をAIに応用すれば、AGIへの道が開かれるのではないか、とのことである。というのも、現在の生成AIは――非常に多くのことができるために私たちを驚かせてきてはいるが――、基本的には大量のデータの中から統計的パターンを抽出するという受動的なシステムで、「自ら推論するシステム」という自由エネルギー原理のアイデアとは正反対の設計思想に基づいているからである。

Future Impact Forum のメンバーの中には、認知科学や生物学など、自由エネルギー原理に直接関係する分野を専攻されている方と、文学研究の専門家やジャーナリストなど、普段の仕事の中ではこの原理に直接触れることのない方との、両方が含まれている。前者のタイプの人たちからだけではなく、後者のタイプの人たちからも次々と質問が出され、非常に活発な議論がなされた。

一つだけ提起された疑問を紹介しておこう。自由エネルギー原理は、脳が不確実性やサプライズを最小化しようとしている、と説く。言い換えれば、脳は、予想に反する不確実なこと、意外なことを不快に感じる。しかし、人間に関して言うと――他の動物とは異なりヒトという動物はとりわけ――、不確実なこと、予想に反すること、未知の物事に遭遇することに快感を覚える傾向もある。すべてが不確実で、カオティックな状態は、人間にとっても明らかに不快である。しかし、逆に、すべてが予想通りに展開する安定した世界を人間がもっとも好むのかと言えば、そうではない。一定のレベルの不確実性やサプライズが入ることに人間は喜びを感じ、あえてそうしたことを求めているように見えるときさえある。人間のこうした側面は、自由エネルギー原理が主張していることとは反対を向いているように見えるが、自由エネルギー原理ではどのように説明されるのだろうか。

例えばこうした質問が出され、フォーラムでの議論はきわめて活発であった。乾氏が、質問やコメントの一つずつに丁寧に、そして専門ではない人にもわかりやすく応答してくださっているのが、私には印象的であった。乾氏は、フォーラムの後も、提起された疑問やコメントに関連する最新の論文を送ってくださるなど、Future Impact Forum を応援してくださっており、感謝に堪えない。

乾敏郎 いぬい・としお

京都大学名誉教授

大阪大学大学院基礎工学研究科修士課程修了。京都大学文学博士。京都大学大学院文学研究科教授、情報学研究科教授を経て、現在、京都大学名誉教授。日本認知科学会フェロー、日本神経心理学会名誉会員、日本認知心理学会名誉会員、日本高次脳機能学会特別会員、日本発達神経科学会理事。専門は、認知神経科学、認知科学、計算論的神経科学、発達神経科学。著書に『感情とはそもそも何なのか』(2018年、ミネルヴァ書房)、共著に『脳の大統一理論』(2020年、岩波書店)、『自由エネルギー原理入門』(2021年、岩波書店)、『脳科学はウェルビーイングをどう語るか』(2023年、ミネルヴァ書房)、『生誕100年 安部公房 21世紀文学の基軸』(2024年、平凡社)、『脳の本質』(2024年、中公新書)、訳書に『能動的推論』(トーマス・パー、ジョバンニ・ペッツーロ、カール・フリストン 著、2022年、ミネルヴァ書房)。

大澤真幸 おおさわ・まさち 1958年長野県松本市生まれ。東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得満期退学。社会学博士。千葉大学文学部助教授、京都大学大学院人間・環境学研究科教授を歴任。 個人思想誌『THINKING「O」』主宰。現在、『群像』(講談社)誌上で評論『〈世界史〉の哲学』を連載中。著書に『〈世界史〉の哲学 現代篇2 アメリカというなぞ』(2025年、講談社)ほか多数。