AI時代を生き抜く人間の思考

―Future Impact Forumより―

―Future Impact Forumより―

AI(人工知能)とのやりとりは今や日常風景になりました。しかし、私たちはAIが万能ではないことを認識し、AIと人間のそれぞれの得意領域を生かして共存する道を探る必要があります。第3回「Future Impact Forum」では、人間の言語学習を研究する今井むつみ先生をお招きし、人間とAIの言語と思考の違いについてお話しいただきました。

はじめに:人間とAIの共存

2024年のノーベル物理学賞は、現在のAIの基盤技術である「人工ニューラルネットワーク(Artificial Neural Network、ANN)による機械学習」で、ジョン・ジョセフ・ホップフィールド※1氏と、ジェフリー・エヴァレスト・ヒントン※2氏に贈られました。ニューラルネットワークとは「神経回路網」で、多くの神経細胞(ニューロン)が複雑につながり合ったヒトの脳の基本構造のことです。そのしくみに似せた大規模なANNを大量データで学習させる「ディープラーニング(深層学習)」と呼ばれる技術が発展し、AIは産業や社会のあらゆる分野に大きな影響を与えています。しかし、ヒントン氏は警告をしています。AIが人間より賢くなった場合に、人間を支配しようとする可能性があるということを。AIに目標を与えるのは常に人間側なのでそうしたことは起きないという研究者もいますが、ヒントン氏は、AI自身が勝手に人間側の望まない目標を立ててしまうことを懸念し、AI開発への規制を求めています。

AIの発展によって私たちは日常生活で大きな恩恵を受けるようになりました。AIの得意領域はパターン判断の正確性、計算速度、効率性などです。AIの得意領域はAIに任せて、その代わりに余裕が生まれた人間の時間や思考を、創造性や倫理判断などの人間が得意とする領域で使うことが望ましい共存だと考えられています。しかし、近い将来のネガティブな予測として、AIに「使われる」人間が出てくることが懸念されています。人間がAIを使っているように見えて、実は、AIの精度向上のために人間が使われている。本人が認識しているならまだいいかもしれませんが、使われていることに気づかないケースもあることでしょう。

人間とAIの望ましい共存のためにも、一人一人がAIに使われない人間になる必要があると考えます。人間の思考はどのように育まれるのかを知るために、幼少期の言語学習について、認知科学、言語心理学を専門とする今井むつみ先生の講演をご紹介します。

-

※1ジョン・ジョセフ・ホップフィールド(英: John Joseph Hopfield、1933年~ ):アメリカ合衆国の物理学者、生物学者。プリンストン大学名誉教授。

-

※2ジェフリー・エヴァレスト・ヒントン(英: Geoffrey Everest Hinton、1947年~ ):イギリス生まれのコンピュータ科学および認知心理学の研究者。人工ニューラルネットワークの研究をおこなっており、人工知能研究の第一人者。トロント大学名誉教授。

【今井むつみ氏講演より】

人間の子ども(幼児)の言語学習

私は、子どもの言語習得という観点から「なぜヒトだけが言語をもつのか」を研究しています。まず、言語とは何か。さまざまな切り口がありますが、私は「世界の分節」だと考えています。要するに「同じ」を見つけて、その「同じ」によって世界を小さな単位に切り分けていくものです。見た目が同じ、種類が同じ、機能が同じ、数が同じ、向きが同じ、動作が同じ、結果が同じ、関係性が同じ、属性が同じ……など。このように異なる視点や階層、あるいは異なる粒度で「同じ」というカテゴリーをつくっていることが、発達心理学の観点から考える言語の顕著な特徴だと考えています。私たちは極度に抽象的な記号体系である言語を、抽象性を感じずに、自然な、当たり前の世界のあり方として捉えています。一体どうしてこれほどに抽象的な記号体系を、小さい子どもが自分の中で理解し習得することができるのだろうかと疑問をもって研究を始めました。

赤ちゃんや小さい子どもが言語を習得していく過程でどうしても必要だったのは、本質的な情報だけを残し、それ以外の情報をほとんど捨ててしまうことです。例えば「アルク(歩く)」という動詞を考えてみましょう。歩いている動作は見ることができるので、「アルク」を抽象的な意味をもつ言葉だと思う人は少ないと思うんですが、実際には、赤ちゃんの歩き方と、おばあさんが杖を突きながら歩いている歩き方と、競歩選手の歩き方、ファッションモデルの歩き方、それらのビジュアルは全然違いますよね。でも、私たちはいろいろな歩く様を「アルク」という動詞でひとまとめにしてしまっているわけです。同じように人間が自分の体を使って移動するという概念で別の様を表す言葉、例えば「ハシル(走る)」とか「ハウ(這う)」といった言葉との対比でしか理解できないのではないかと思うほど抽象性があります。このように行為者の年代や道具やシーンが異なるものすごい量のビジュアルインフォメーションが「アルク」にはあるけれども、「アルク」という一言で表す際にそのほとんどが切り捨てられ、「アルク」のエッセンス(本質)だけを表象する。これは情報処理能力が非常に制限された人間が外界にある膨大な量の情報を扱うためには必要なことでした。このような「経済性の原理」は言語の抽象性に大いに関係があります。さらに言語の多義性とも関係があります。ほとんどの言葉、特に使用頻度の高い言葉ほど多義であり、一つの言葉で複数の意味を担っています。外界の対象全てに違う名前を与えていたら辞書が何倍にも膨れ上がるイメージができると思いますが、それらを全部覚えようと思ったら、人間の、特に子どもの記憶負荷はものすごいものになるわけです。だから、一つの記号にたくさんの意味を付与して使い回しをするのは、人間が限られた情報処理能力の中で円滑に情報処理をして、その結果を記憶するために必要なことでした。

それから、言語の多くは視点に依存するという性質があります。どの状況で、どこに視点を移動させて、どの視点をとるかは明示的には表現されることがなく、言語の使い手がその文化の中で自分で覚えていくしかないという難しさがあります。多くの言語圏で時間は空間を表す言葉のメタファーとして表現されます。例えば、時間を表す言葉に「前」「後」をつけた「何週間前」「何週間後」などがその例です。しかし、空間の関係性と時間の関係性の対応づけは目に見ることができず、とても理解が難しいものです。実際、小学校2~3年生の約半分は1週間前が過去のことなのか、これから先のことなのかがわかっていません。

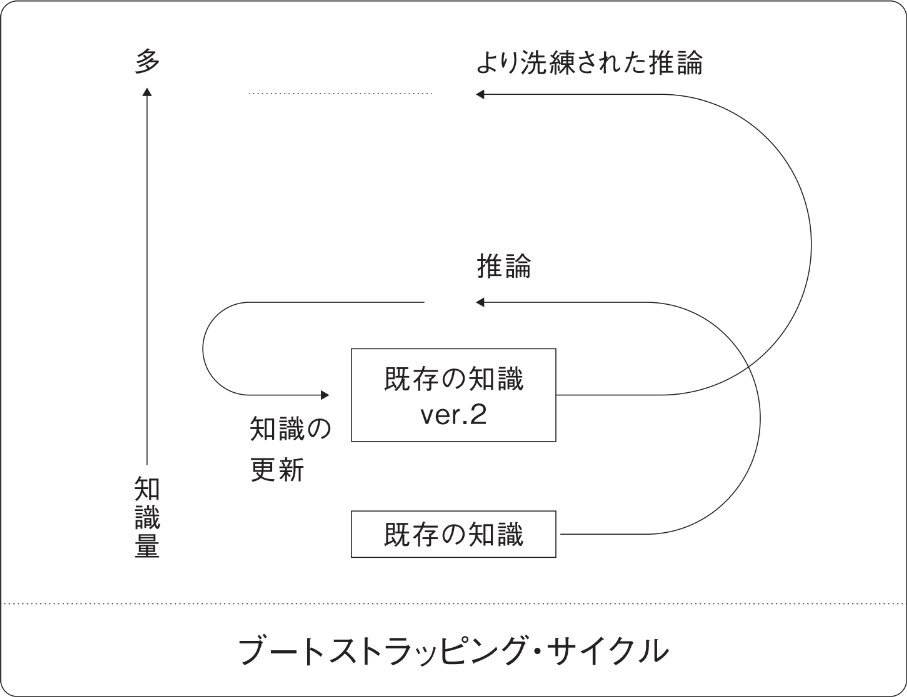

ブートストラッピング・サイクルと記号接地

言語学習において子どもは、ほとんど知識がなく認知能力も限られている状態であるにもかかわらず、抽象性と多義性のある膨大な数の言葉を体系として覚えて、身体化することができています。その背景にあるしくみの一つが「ブートストラッピング・サイクル」です。「ブートストラップ」というのはその名の通りブーツ(靴)の踵の上に付いている、足を入れて引っ張り上げるための小さな輪のことで、それがあると少ない力でヒュッと足を入れることができます。そのようにして、ほんの少しのヒントや支えがあることで発達が飛躍的に進む現象のことを指す発達心理学用語が、「ブートストラッピング」です。言語学習においてはそれが次々に、いろんなレベルで起こり続ける結果、最初は見た目の類似性だけを見ていたのに、そのうちに見た目の類似性を超えて、構造や機能などの類似性に気づくようになる、飛躍して違う見方ができる、その繰り返しを「ブートストラッピング・サイクル」と呼んでいます。この過程において大切な役割を果たしているのが洞察です。最初のうちは形などの見た目が大事だと思っていたけど、もしかしたらそれよりも機能や役割の方が大事なんだと気がつくといった洞察と、間違った洞察の修正を繰り返しています。

引用:今井むつみ/秋田喜美『言語の本質 ことばはどう生まれ、進化したか』(2023年、中央公新書)

もう一つの大事なしくみが「記号接地」です。AI研究における「記号接地」とは異なるもので、人間の学習における「記号接地」は、もって生まれた知覚能力と認知能力を駆使して、言葉の存在を見つけて、さらにその意味に自分で気づくことです。言葉が意味をもち世界のいろいろな対象を指し示すものだということを、大人は教えることができません。でも、それがわからないと言語の習得を始めることができないのです。だから、人間の赤ちゃんが最初に会得しないといけないことは、言葉は何のためにあるのかという「名づけの洞察」です。さらに言葉を機能させるために記号の指示対象である「点」を経験し、それを自分の力で「面」に拡張していく必要がある。そのためには、言葉には物を指す種類のもの(名詞)も、動作を指す種類のもの(動詞)も、状態を指すもの(形容詞、形容動詞)も、程度を切り取るもの(副詞)もあるということに気づかなければなりません。まずある種の文法を理解して、その構造から文のここに現れるものはこういう役割を果たす、そうするとそれはこういう「同じ」を切り取るのだといった洞察を自分で得る必要があり、それができないとその先へ進むことができません。意味の推論の仕方を自分で発見して、修正しながらどんどん語彙を増やしてその語彙を再構成するという、これらの過程を通して言語は身体化されるのです。だから数のようにとても抽象的な言葉でも、身体の延長のように感じることができる。それが人間にとっての「記号接地」だと考えています。

AIと人間の学習の違い

もともと「記号接地」という言葉は、認知科学者のスティーブン・ハルナッド※3氏が1990年に、その当時の記号アプローチのAIへの批判として提唱しました。当時のAIは感覚器となるセンサーがないから外の世界を全く経験できず、言葉の意味を理解することもなく、ある言葉(単語)の示す記号から別の言葉の記号へと意味がわからないままに置き換えることを延々と続けているという批判だったのです。現在のAI研究者はANNモデルを使っていてカメラや触覚センサーなどに外界を計測させており、それらによって人間と同じように外の世界の対象を認識できることがAIにとっての「記号接地」だと考えているように思います。

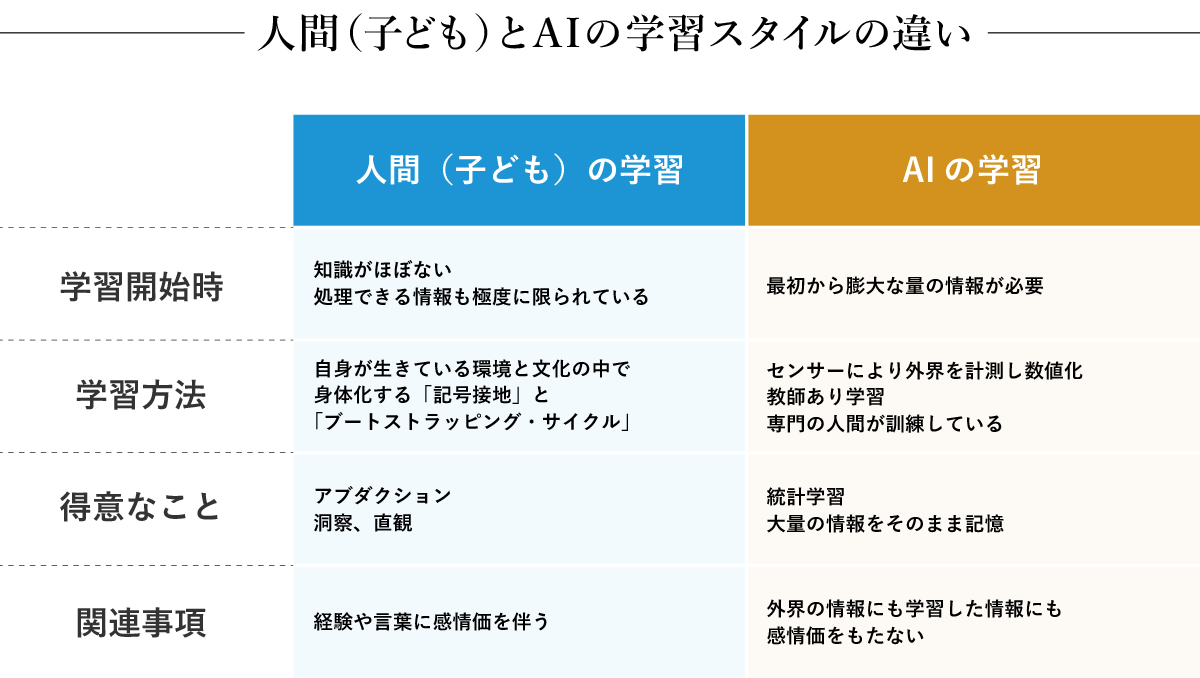

学習能力が飛躍的に向上した現在のAIと、人間の学習の違いを整理していきましょう。人間は知識ほぼゼロの状態から、自分が生きている環境や文化の中で「記号接地」と「ブートストラッピング・サイクル」によって知識をつくりあげます。それに対し、AIは最初から膨大な量の情報を必要としています。現在のAIは自己学習もできるようになってきましたが、与えるデータや注目すべき点や評価に関するフィードバックを、人間がAIに指示して補完する形の「教師あり学習」です。要するに、AIは実は自律的に学習しているようでいて、専門の人間がかなり手をかけながら訓練しているのです。もちろん人間の学習のためにもインプットは必要で、特に親は子どもの様子を見ながら発達段階に応じて処理できる量や内容のインプットをおこなっていますが、大人ができるのはそこまでです。言語習得のほとんどは、子どもが自分の能力で世界を探索し、発見し、ブートストラッピングを繰り返してやっていくしかありません。それを駆動するのが、基盤となる知識を使ってさらに知識を拡張するアブダクション(仮説形成推論)というものです。人間は、今起こっていることから因果関係など目に見えないメカニズムを解釈したり、単純なパターンから跳躍して結論づけるなどの洞察をおこなったりします。AIは帰納による統計学習をしていて、アブダクションは苦手であり、洞察や直観はもっていません。ここが人間とAIの大きな違いだと考えています。AIは膨大な記憶力をもっているし、ため込むことが得意だけれど、そのため込んだものをいつどのように使ったらいいのかわからないという問題もあります。また、人間にはほぼ全ての経験に好き、嫌い、うれしかったなどの感情価※4があり、感情を伴ってこその身体化だとも考えられます。記号に対する感情価の有無も人間とAIの学習や思考における大きな違いですね。

-

※3スティーブン・ハルナッド(英: Stevan Harnad、1945年~ ):ハンガリー生まれの認知科学者。1990年に論文「The Symbol Grounding Problem」で記号接地問題(シンボルグラウンディング問題ともいう)を提示した。

-

※4感情価:ある対象や状況などに対して喚起される感情の質的な違いを規定するものであり、ポジティブ(快、好き、喜びなど)やネガティブ(不快、嫌い、悲しみなど)を両極に配する双極性の概念。知覚者自身がある事象に対してそれをポジティブ、ネガティブ、あるいはニュートラルと感じるかの主観的体験によって変化する。

人間特有の思考能力

科学史におけるブレークスルーの多くはアブダクション、特に類推(アナロジー)から起こっています。表面的には全く似ていない現象でも、抽象的なところで構造が同じであることを見抜き、その構造を全く別の問題に適用して、推論を深めることができる。その結果として科学的な大発見(ブレークスルー)を起こしてきました。経験をただ集積するだけでなく、時間をさかのぼり、空間の垣根を越えて、現象のメカニズム、特に因果関係を考える科学の仮説形成には大きな思考の跳躍があります。もちろん、その仮説が誤っていることの方が多く、日の目を見なかった仮説は山のようにあります。そのようにして、人類は科学を進歩させてきたのです。しかしアブダクションは決して天才科学者の専売特許ではなく、普通の子どもが日常的におこなっていることです。

いろいろな分野における熟達者の特徴は、直観が働くことと、臨機応変に対応できることです。熟達者のすごいところは、経験が抽象化され、整理されて、すぐに使える形になっていることです。経験が単に経験として記憶されるのではなく、整理されて引き出しに収められています。あらゆる状況で、膨大な量の引き出しのどれにアクセスしたらよいかがすぐわかる。いわば知識が身体の一部になっているのです。経験は、一つの「知識」になるのではなく、いくつもの方向性で抽象化され、いくつもの引き出しに収められます。それを、何度も何度も少しずつ異なる状況で、繰り返し知識を使う訓練を重ね、訓練しながらアブダクションをして修正する、そのようなことを長年繰り返しているのです。習慣化された経験は、大脳基底核という生命を制御するような脳の深いところに蓄積されるのではないかと考えられていて、これは知識が身体化されている熟達者の一つの姿だと思います。

「学ぶ」とはどういうことなのか、「知識を得る」とはどういうことなのかというエピステモロジー(認識論)が大きく変わってきています。AIを上手に使えばすぐ答えが出るのだからAIを使いこなすすべを学ぶべきだという言説も多く見聞きします。しかし、今AIの分野で活躍されている方は、子ども時代にたくさんの記号接地をされてきた方であることを忘れてはいけません。AIネイティブでもなく、スマホネイティブでもなく、自分でAIについてゼロから学び、探究し、しっかりと記号接地をしていった経験をもっています。それに対してAIネイティブ世代はAIが生活に入り込んでしまっているために、学習においてとても大事な記号接地の過程が薄れてしまわないかということを私は心配しています。自分の身体を通じて間違ったことを覚えたらそれを修正するという過程がなくなり、間違いに対するレジリエンスがなくなることもすごく心配です。人間の祖先やチンパンジーにもアブダクションをする個体の萌芽はあったかもしれませんが、種全体の特性ではありませんでした。人間は生存環境が多様になり、厳しい環境に適合するため/生き残るために、アブダクティブかつ臨機応変に行動を変容したのではないかという仮説を、私はもっています。だからこそ、進化の過程で得たであろう洞察力、直観、身体能力といった人間の能力を使いこなすことは、これからの時代も大事なことであり続けると考えています。

Text by Mayumi Nakagawa

Photographs by Masaharu Hatta

大澤真幸座長の視点

FIF第3回の今井むつみ氏の講演は、第2回の池上高志氏の講演と対比してみると面白い。池上氏の講演は、「身体」を備えたAIが人間に近づきつつある、人間と同じように自律的に振る舞いつつある、ということを示唆するものであった。今井氏の講演は逆に、学習過程に着眼することで、人間の言語とAIの言語のあいだには、根本的な差異がある、ということを強調している。

講演では、いくつもの極めてクリアな差異が指摘されている。中でもとりわけ興味深い一つのことだけ、ここで取り上げておこう。AIの学習は、統計的な推論に基づくものであって、要するに帰納の一種である。それに対して、今井氏によると、人間の学習において重要な役割を果たすのはアブダクションである。帰納とアブダクションの違いを理解することがポイントである。

推論には、三つのタイプがある。演繹と帰納とアブダクション。演繹はもっとも当たり前の推論の方法だが、ここでは関係ない。もともと推論には演繹と帰納の二種があるとされてきたのだが、アメリカ合衆国の哲学者チャールズ・サンダース・パースが、もう一つ別のタイプの推論があることに気づき、それをアブダクションと名づけた。帰納とアブダクションは似て非なるものである。

帰納は、データa, b, c…のあいだの共通性・類似性・傾向性などから、一般的な性質や法則Rを導き出すことである。アブダクションにおいても、データa, b, c…を観察したり、経験したりした者が、何らかの結論Xを導き出しているのだが、帰納と根本的に違うのは、元にあったデータ{a, b, c…}とXのあいだに飛躍がある、ということである。Xは、データによって(十分には)裏付けられてはいない。簡単に言えば、Xには、(十分な)根拠やエビデンスがないのだ。アブダクションとは、(十分な)根拠のないものにコミットし、それを信ずることである。

人間には、信ずる能力がある。AIは、知る(認知する)能力をもってはいるが、何かを信じてはいない。

今井むつみ いまい・むつみ 慶應義塾大学 環境情報学部 教授

1989年慶應義塾大学大学院博士課程単位取得退学。1994年ノースウエスタン大学心理学部Ph.D.取得。専門は認知科学、言語心理学、発達心理学。主な著書に最新刊『学力喪失』(2024年、岩波新書)や『「何回説明しても伝わらない」はなぜ起こるのか? 認知科学が教えるコミュニケーションの本質と解決策』(2024年、日経BP)。『ことばと思考』(2010年、岩波新書)、『学びとは何か』(2016年、岩波新書)、『英語独習法』(2020年、岩波新書)、『ことばの発達の謎を解く』(2013年、ちくまプリマー新書)など。共著に『言語の本質 ことばはどう生まれ、進化したか』(2023年、中公新書、「新書大賞2024」大賞受賞)、『算数文章題が解けない子どもたち』(2022年、岩波書店)など。国際認知科学会(Cognitive Science Society)、日本認知科学会フェロー。

大澤真幸 おおさわ・まさち 1958年長野県松本市生まれ。東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得満期退学。社会学博士。千葉大学文学部助教授、京都大学大学院人間・環境学研究科教授を歴任。

現在、月刊個人思想誌『大澤真幸THINKING「O」』刊行中、『群像』(講談社)誌上で評論『〈世界史〉の哲学』を連載中。著書に『資本主義の〈その先〉へ』(2023年、筑摩書房)ほか多数。

中川真由美 なかがわ・まゆみ 電通総研 主任研究員/チーフプロデューサー

徳島県生まれ。2002年株式会社電通に入社し、マーケティング、イベント、PR、ビジネスプロデュースなどの領域を担当。2023年より電通総研。人間科学的アプローチから、主にDEI、学びなどを研究する。