クオリティ・オブ・ソサエティ2025

インタビュー 大澤真幸氏

対話の扉

電通総研は「対話」をテーマにしたレポートを2025年に向けて発信することにしました。今、世界各地で分断が起きています。さまざまな格差、少子高齢化、頻発する自然災害などの問題を抱える日本も例外ではありません。この分断に対して有効な手立てがあるとしたら、それは「対話」ではないか。社会学者の大澤真幸先生とともに「対話」の本質について改めて考えました。

聞き手:中川 真由美、川村 健一

対話とは何か?

――「対話」とは何かを探るにあたって、人と人が話すことを表すほかの言葉と「対話」との違いとして、どのような特徴があるとお考えでしょうか?

対話は人と人との相互作用を生む、もっとも豊かなコミュニケーションです。逆に、対話ではない代表的なものには「同調」と「論破」があります。同調の目的は「お互いに同じことを思っています」ということを確認することです。「良い天気ですね」「そうですね」――そこには反論が生じるという前提はないですね。一方の論破は、異論を退けることが目的です。この二つは人と人の間にあるもっとも大切な「責任」を放棄している点で共通しています。同調は「自分の意見を語る責任」を、論破は「相手の意見を受け取る責任」を放棄しており、この二つは対話ではありません。

対話は「相手のレンズを通じて本当の自分を見つけること」です。人間には、自分が本当に何を考えているのか、自分自身でもよくわかっていないところがあると思います。例えば、愛の告白はしどろもどろになりがちですし、言葉が軽いと逆に怪しく思われることがあります。相手と向き合っている中で「私ってこんな一面があったのか」という発見が生まれる――それこそが良い対話の醍醐味なのです。

――「同調は対話ではない」と先生はおっしゃいましたが、日本人はその場の関係性などから同調を重視する傾向があると思います。私たちにとって対話は難しいものでしょうか?

「空気を読む」――これまで多くの日本人に求められてきたコミュニケーションの様式で、空気を読むことは同調をベースにしています。日本人にとって、KY(空気を読めないこと/読まないこと)はネガティブに捉えられているケースが多いと思います。日本人が集まると空気ができる理由は、「ここに空気があるはずだ」という前提が意識に深く根付いているからです。

以前にBBCの特派員の方が日本を離れるときに書いたエッセイ※1 が話題になりました。その中に、東京から車で2時間弱の場所にある自然豊かで住みやすい、ある過疎地域の話があります。若者が仕事を求めて次々と村を離れ、高齢化が進んで子どもはおらず、住民が100人にも満たない地域です。特派員の方が「ここはこんなに美しいのだから、ここに住みたいという人は大勢いるはずです。例えば、私が家族を連れてここに住んだら、どう思いますか」と言ったところ、急にみんなが黙ってしまった。しばらくして一人が不安そうな表情で口を開きました――「それには、私たちの暮らし方を学んでもらわないと。簡単なことじゃない」と。地域が滅びそうなぐらいの状態でも、まだ相手に空気を求めているのです。

空気を読むことは摩擦がないことを確認しあう行為ですから、中にいる人びとは安心します。そうすると、いつの間にか本質に目を向けず、周囲から期待されていることに自分を合わせるようになり、内側に向いたフィードバック・ループから抜け出せなくなってしまいます。外側にいる、違う目的をもつ人や価値観が異なる人を排除しているという側面が空気にはあることを忘れてはいけません。世界に目を向けると多様性を前提として物事が設計されており、万人に共通する空気など存在しません。グローバル化、少子高齢化、人口減少が進む今、対話ができないと未来に存在できなくなると気づく必要があります。

テクノロジー時代の対話

――現代にはテクノロジーの恩恵を受けたコミュニケーションツールやプラットフォームがたくさんあります。それらのツールを介しての対話は成り立つとお考えでしょうか?

対話の基本は相手との一対一の関係で、テクノロジーがそれをさらに拡張していく構造になっています。テクノロジーの進化によって、オンラインでいろいろな人とコミュニケーションできたり、匿名性を確保したまま話をしたりできますが、対話が難しくなる点は確かだと思います。

対話は、自分が誰かに話している過程で本当に思っていたことを発見するという構造があり、それこそが対話の醍醐味です。そして、対面のほうがその発見は起こりやすいという特徴があります。「相手が私のためにこの瞬間を捧げてくれている」――まるでお互いが相手のために存在しているような気持ちのときに、自分でも言葉にならなかった本当のことを言ってしまっていることが起きるからです。

豊かな対話にするポイントは「相手の意見を受け取る責任」と「自分の意見を語る責任」にありますが、言い換えると、対話には誠実さと相手へのリスペクトが求められているといえます。それは対面に限らずどんな場合でも原理的には可能ですが、相手が何者であるかわからないときに、誠実さとリスペクトをもてるかというと難しいですよね。

――対話が成り立つかどうかは、ツールのしくみや性能の問題ではなくて、相手との関係性によるということですね。ところで、最近では、AIとスムーズに会話やチャットができることが当たり前になってきましたが、AIとでも豊かな対話は可能だとお考えでしょうか?

AIの言葉は「類型」に向けられたものであり、ほかならぬあなたという個人のための言葉ではありません。人を類型化し、何に関心があるかを統計から割り出し、言葉を投げかけてくる。だから、ある意味では傷つかないし、むしろスムーズに会話が成り立ちます。

人との対話の場合、必ずしもすごく気持ちいいとは限らない。人間活動としての自己発見というのは清濁併せのむものであって、ワクワクやトキメキ、そして時には苦しさや恥ずかしさの過程を通じて気づくものです。AIと会話してもそういうレベルまではたどり着けないですね。

合意形成におけるポイント

――「対話」が求められるシーンとして、例えば官庁、自治体、住民とのタウン・ホール・ミーティング(対話集会)、さらには国家間の対立など、利害が一致しない人びとの間での合意形成があります。こうした合意形成における「対話」の重要性、ポイント、気をつけるべき点について、どのようにお考えでしょうか?

このテーマは世界的な課題といえます。国籍、宗教、人種、性別、家庭環境、職業、所得など――それぞれのポジションによって見える世界が変わってきますから。身近な例を挙げると、「両親が早く亡くなった苦しさがあなたにわかりますか」と誰かが言って、あなたが「よくわかる」と答え、「そんなことは私の立場にならなければわかるはずありません」というようなやり取りがあったとします。こういう場面では、どれだけ自分が苦しい立場にいるのか競い合うような一方通行のコミュニケーションが発生し、対話が成り立ちません。

対話にとって重要なのは、それぞれのポジションがどんなに特殊だとしても、必ず全ての人に通じる普遍性を見いだせるという前提を全員がもつことです。例えば何らかのアイデンティティについて深い悩みがある場合、悩みをもっている人たちにしかわからないという前提に立つと、その問題は永遠に解決しません。特定のアイデンティティをもっている人が冷遇・差別されているのは、社会の構造全体のゆがみなので、全員が当事者なのだという気づきを生むことが必要です。だから、自分のポジションの特殊さや、いかに不幸なのかを訴えるだけではなく、その問題は社会全体の問題でもある、普遍性があるということに目を向けるべきなのです。

――合意が難しく、実現不可能なテーマが存在するために、世の中に争いが絶えないという側面もあると思います。そのような問題に対して、私たちはどのように向き合えばよいのでしょうか?

双方に最低限の要求があって、それですら相手が絶対にのめないケースは確かにありますね。例えば特定の地域を自国の一部にしたいと思っている国と、それをとんでもないと思っている国とでは話し合いは難しい。相手への誠実さもリスペクトもないから対話が成り立たないわけです。

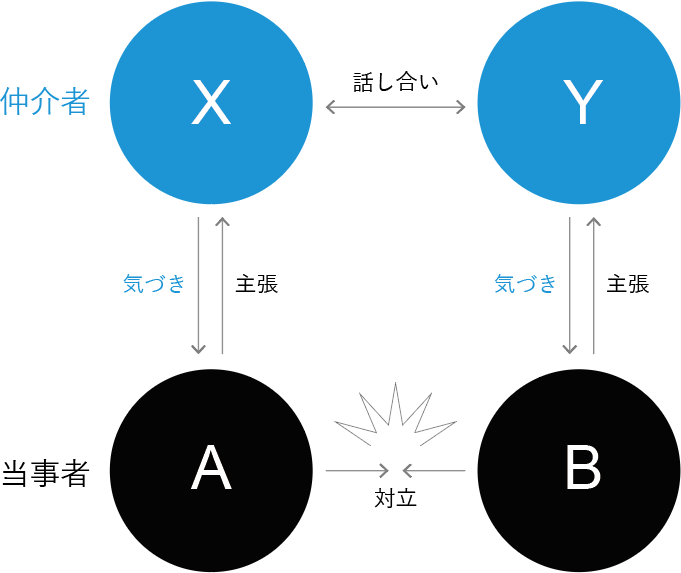

僕からの提案が一つあります。決定的な対立がある当事者のAとBがいるとします。これは個人でもグループでも陣営でも構いませんが、対立を解決するためにはAとBで話し合いをしなさいとなるほうが一般的です。しかし大抵の場合は解決には至らないでしょう。そこでAとBのいずれに対しても完全にニュートラルで対等な仲介者として、Aに対してXを、Bに対してYをそれぞれ立てるのです。XもYも、AにもBにも好き嫌いがない。それから、Aから見ても、Bから見ても、XとYはお互いに影響力がなくて対等。話し合いはAとBが直接するのではなく、この仲介者がおこないます。そうなるとまず、AはXに自分の主張を納得させる必要があります。BもYに同様のことをします。そして、最終的には仲介者であるXとYとが話し合うのです。仲介者は当事者にいろいろ聞くでしょう。「どうしてそう思うのか」「どうしてそれが必要なのか」「それがどこまでできるか」――ここで重要なのは、当事者は仲介者を説得できない場合があるわけですよ。そうするとそこで初めて、当事者自身は自分の主張や態度を相対化せざるを得なくなる。当事者が仲介者に説明するプロセスが加わることで、対話でいうところの「気づき」を得るプロセスをつくれるのではないでしょうか。

過去の他者、未来の他者との対話

――現在生きている相手のほかに、先祖や既に亡くなった人との間にも対話が成立すると考えられていることを、大澤先生の書籍で拝見しました。先祖との対話が現代社会にどのような影響を与えるとお考えでしょうか?

国という単位で考えたとき、国民は過去から未来へと続く未完のプロジェクトの一員なのです。国とは先祖から連綿と続いていく長い未完のプロジェクトであるという意識が、どこの国にも存在します。だから多くの国では「国のために死んでいった人たち」の存在が重要です。その人たちの思いを受け継ぎながら自分たちは生きていくという、過去の他者から呼びかけられて応答せざるを得ない意識を強くもっています。

しかし、自分たちは死者から何かの委託を受けていて、死者の思いを実現してあげなきゃいけないといった、過去から未来へバトンをつなぐ感覚が日本人は非常に乏しい。もちろん直接つながりのある両親や祖父母ならまだ少しはありますが、世紀単位で考えると断絶しています。なぜ日本人にこの感覚が薄いのかというと、戦後の体制や教育が少なからず影響しています。敗戦によって根本的に何かを間違ったという意識から、戦争で死んでいった人たちの思いを受け継ぎ、先人たちが果たせなかったことをやり遂げようという思いが引き継がれていないわけです。日本人は敗戦を機に、過去の他者という存在を否定し、失ってしまった。だから、過去の他者から呼びかけられている、問われているという感覚をもつことが苦手なのです。

――未来の他者との対話については、どうお考えですか?

過去の他者からの呼びかけに対する応答の意識が薄いと、未来にバトンを託そうという感覚も失われ、現在にばかり関心がいくようになってしまいます。対話で重要なのは相手の意見を受け取ることと自分の意見を語ることに責任をもつことだと言いましたが、これは国も同じで、過去の他者の思いを受け取り、責任をもって未来の他者のためにつなぐ。この一連の流れが歴史によって断絶してしまっているのが戦後の日本といえるでしょう。

――取り組むべき喫緊の課題が山積しているにもかかわらず、未来の他者に向き合えないのは、日本にとって大きな損失だと思います。日本は課題先進国といわれて世界に先駆け多くの問題と向き合い、解決方法を探すことが期待されていましたが、何十年も変わらないまま、むしろ深刻さを増しています。

未来を切り開くための対話の心構え

――未来を語るとき、日本は『君の名は。』※2のような虚構の姿をイメージし、米国は『ラ・ラ・ランド』※3のような現実の姿を想像する傾向があります。日本人が現実の未来を切り開くためには、どのような変化が必要だとお考えでしょうか?

グローバルに見ても未来に対して必ずしもポジティブな展望ばかりではないのですが、諸外国の場合、問題に気づいた人びとが、よりよい社会の実現に向けて抗議(=PROTEST)をすることがあるのですよ。例えば環境活動家の若者たちはこのままでは地球環境が絶望的な状況になると感じているからこそ活動しているわけです。だけど日本ではこのような活動をしようと思う人が非常に少ないですね。その背景には日本人が抱いている自分と世界との関係があると思っています。「世界にとって意味のあることをやりたい」「貢献したい」「足跡を残したい」――そのような気持ちは誰しもあるのだけど、人ごとになっている。でも、葛藤があるからこそ、セカイ系※4の話が出てくるわけです。

セカイ系というと、大抵、始めは何気ない思春期の男女の話だったりしますが、いつの間にか地球の運命とか、人類の将来とかに関係する話になりますよね。リアリティをつけるために何かの超能力をもったり、タイムワープができたり、体が入れ替わったりする。セカイ系は現実の代償行動になっていると僕は思います。自分たちの日常、仕事、恋愛も大事ですが、それだけが自分の人生というのは何か意味を感じない、つまんないなと。本当は世界に対して意味がある存在でありたいと思っている。でも、日本人が世界に関係する話をつくろうとすると、現実社会ではイメージできない――隔たりが大きすぎるからこそ、思いっきり非現実的な世界を設定するしかなくて、転生したりとか、異界に行ったりということになってしまう。

「私は世界と結びついている」「私のやっていることは世界に関係ある」――自分が関わっている力はゼロではないというのは事実なのだけど、日本人の感覚はそれがほぼ無になっている。政治学の用語に「政治的有効性感覚※5」というものがあります。投票に行くと「自分の一票で日本は決まる」と思うのと、「自分の一票など意味がない」と思うのでは意識のみならず行動が違ってきますが、日本は後者に偏っています。

これはどうしてだろうかと考えると、「私は世界に求められている」「私は世界から必要とされている」――この感覚が非常に乏しくなっているからだと思っています。個人はもちろん、国が世界に対して意見をもたないと、世界の中での日本人の影響力と存在が失われ、それに伴って会社や個人の影響力と存在も失われる。そういう構造になっています。これからは、国、会社、個人、それぞれが世界に向けて自分の意見を発信し、それと同時に、異なる考えを空気で排除するのではなくリスペクトして受け入れる、そうした存在になる必要があるのではないでしょうか。

-

※2『君の名は。』(きみのなは。英: Your Name.):2016年公開の日本のアニメーション映画。コミックス・ウェーブ・フィルム制作。新海誠 脚本・監督。東京で暮らす少年・瀧(たき)と山深い田舎町で暮らす少女・三葉(みつは)の身に起きた「入れ替わり」という謎の現象と、1200年ぶりに地球に接近するという「ティアマト彗星」をめぐる出来事を描いた作品。

-

※3『ラ・ラ・ランド』(英: La La Land):2016年に公開された米国のロマンチック・ミュージカル映画。俳優志望の女性とジャズピアニストの男性の恋愛を描いた作品。

-

※42000年代初頭に確立したジャンルで、主人公とヒロインの関係が物語の中心となり、その関係が世界の運命に直結するようなストーリー展開が多い。

-

※5個人の政治参加行動によって、政策に対する個人の意見や要求が現実の政治過程にどれだけ影響を及ぼすかという点における主観的な評価のこと。

――最後に、対話を苦手としている私たちが、対話を自らのものとするためには、どのような心掛けや行動が必要だとお考えかをお聞かせください。

戦後の日本は、米国についていきさえすれば全てがうまくいくという状況でした。与えられたレールに乗っていれば対話なんて必要がなかったのです。でも、今や、誰かがリーダーに納まってくれて、その後を追いかけていれば、人類全体、私たちの国もうまくいくという構造にはなっていません。この世界の中で、何らかの意味のある行動は対話によって成り立つことを認識し、自ら「相手の意見を受け取る責任」と「自分の意見を語る責任」を果たす必要があります。

世界にはもともと共通の空気なんか存在しないのですから、私たちも、まずは空気を読むのをやめちゃうことから始めたらいいのではないでしょうか(笑)。空気を読むという内向きの安心から外へ踏み出すこと――空気を捨てる覚悟が私たちに問われているのです。

Text by Ken-ichi Kawamura

Photographs by Masaharu Hatta

大澤真幸 おおさわ・まさち 1958年長野県松本市生まれ。東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得満期退学。社会学博士。千葉大学文学部助教授、京都大学大学院人間・環境学研究科教授を歴任。

現在、月刊個人思想誌『大澤真幸THINKING「O」』刊行中、『群像』誌上で評論『〈世界史〉の哲学』を連載中。著書に『資本主義の〈その先〉へ』ほか多数。

中川真由美 なかがわ・まゆみ 電通総研 主任研究員/チーフプロデューサー

徳島県生まれ。2002年株式会社電通に入社し、マーケティング、イベント、PR、ビジネスプロデュースなどの領域を担当。2023年より電通総研。人間科学的アプローチから、主にDEI、学びなどを研究する。

川村健一 かわむら・けんいち 電通総研 研究員/プロデューサー

埼玉県生まれ。2023年1月より電通総研。クリエイティブディレクター、クリエイティブテクノロジスト、アートディレクター、デザイナー、ビジュアルアーティスト等のキャリアを活かし、「アート」「イノベーション」「次世代」などをテーマに活動。著書に『ビジュアルクリエイターのためのTOUCHDESIGNERバイブル』(2020年、誠文堂新光社)がある。