電通総研コンパス vol.14

社会の包容力としての居場所

家庭や職場、地域社会そしてオンライン空間まで、多様な居場所が存在する中で、私たちは、何をもって「ここに居てもいい」と感じるのでしょうか。電通総研が2025年3月に発表した「居場所に関する意識調査」の結果をもとに、立命館大学産業社会学部の御旅屋 達(おたや・さとし)教授に、居場所をつくることの難しさとこれからの社会に求められることについて、お話を伺いました。

◎「電通総研コンパス vol.14居場所に関する意識調査」レポート

1. 「居場所」という言葉が社会に問いかけること

──「居場所がほしい」「ここが私の居場所だ」、そのように私たちは日常的に居場所という言葉を使っていますが、そもそも居場所とは何でしょうか?

居場所という言葉はとても興味深い日本語です。物理的な場所を指すようでいて必ずしもそうではないし、人間関係そのものを指しているようでもあります。誰もが納得する明確な定義は提示できないですが、強いて言えば「安心できる場」「活躍できる場」「居心地のいい関係」といったイメージで用いられることが多いと思います。英語で言うと“place” や “home” が近いけれども、どこかニュアンスが違う。そういった、他の言語ではありそうでないところが、この言葉の独自性を示しているとも言えます。いろいろな意味を内包できる抽象的で便利な言葉だからこそ、使われやすいのかもしれません。

──確かにとても多義性のある言葉だと実感しています。居場所という言葉が日常的に使われ始めたのはいつ頃からでしょうか?

公的な文書では、1992年の文部省(現・文部科学省)の報告*1の中で「学校を心の居場所にしましょう」という表現で使われたのが始まりと言われています。当時は不登校やいじめなどの教育問題が報じられることが増え、教育政策の文脈で居場所の概念が必要とされ始めた背景があります。

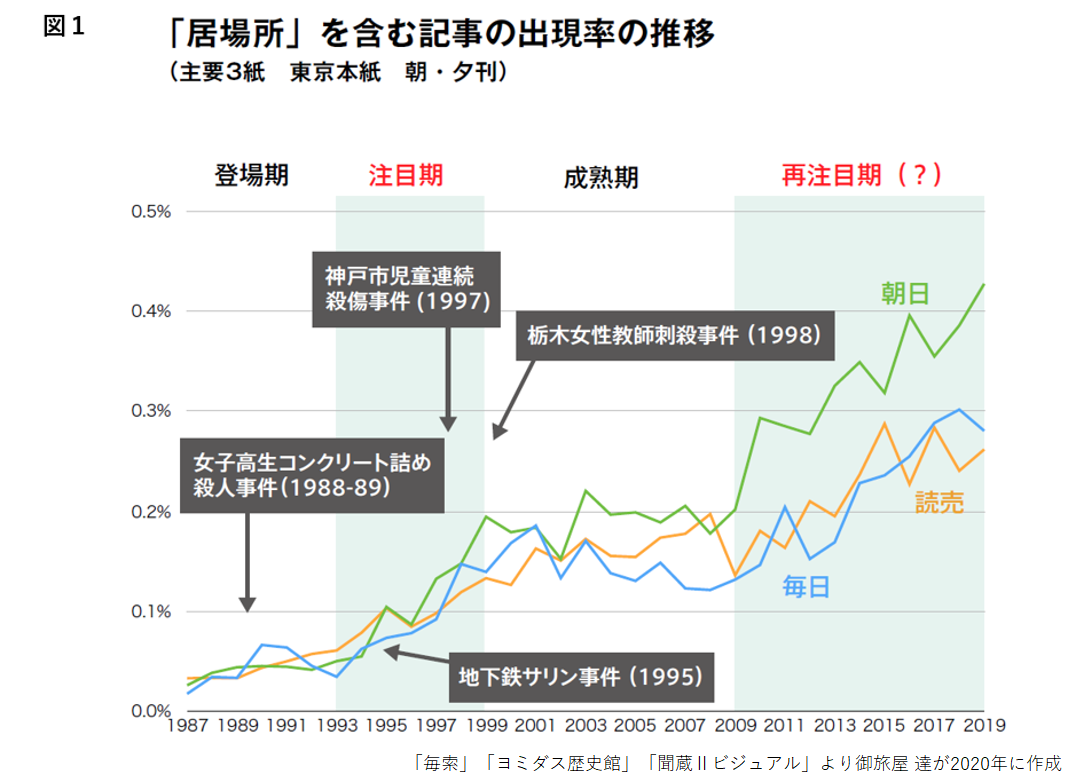

新聞記事の中に「居場所」という言葉が登場する頻度を調べてみたところ(図1)、90年代後半に大きな上昇が見られます。当時、「校内問題」や「少年犯罪」といった不安を背景に、「私たちにとって必要な居場所とはどこなのか?」という問いかけが社会全体に共有されるようになりました。それ以降も社会を揺るがす事件などが報じられる際に、居場所という言葉の使われる頻度が増していきました。居場所という言葉はマスメディアによる報道においても使い勝手のいい言葉として多用されていることがうかがえます。

*1:『登校拒否(不登校)問題について : 児童生徒の「心の居場所」づくりを目指して 学校不適応対策調査研究協力者会議報告』(1992年、文部省初等中等教育局)

──居場所という言葉が社会の中で使われる機会が増していく中で、私たちの居場所に対する価値観はどのような影響を受けてきたのでしょうか?

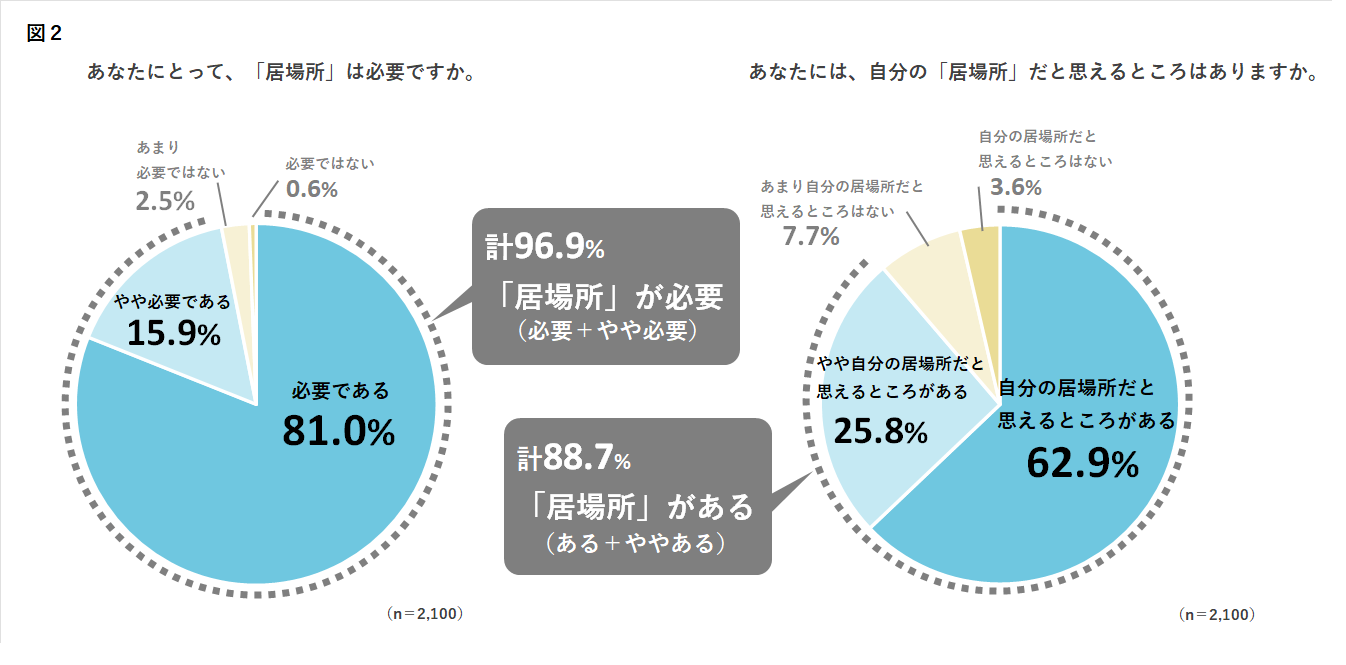

社会学の概念に「文化的目標」という考え方があります。社会全体に共有される目標や価値のことを指します。マスメディアによる報道や日常会話の中で「居場所がない」「居場所が必要だ」と言われ続けた結果、気づけば居場所の「文化的目標」化、つまり私たちの中で居場所があるのは当たり前という価値観や規範が形成された面があります。この調査でも、「あなたにとって、『居場所』は必要ですか。」という質問に96.9%が「居場所」が必要(必要である+やや必要である)と答え、「あなたには、自分の『居場所』だと思えるところはありますか。」という質問に88.7%が「居場所」がある(ある+ややある)と回答していますね(図2)。でも、だからこそ、単にあるかないかではなく、どこを居場所と感じるか、そしてなぜそう思うのか、それぞれの感じる居場所を具体的に知ることが必要ではないでしょうか。

2. 問われる、居場所がもつ意味

——人びとがどこを居場所と感じるのかについて、調査では「次の集団や組織の中に、あなたの『居場所』はあると感じていますか。それぞれについてお知らせください」と尋ねました(表1)。この結果を先生はどのように読み解かれますか?

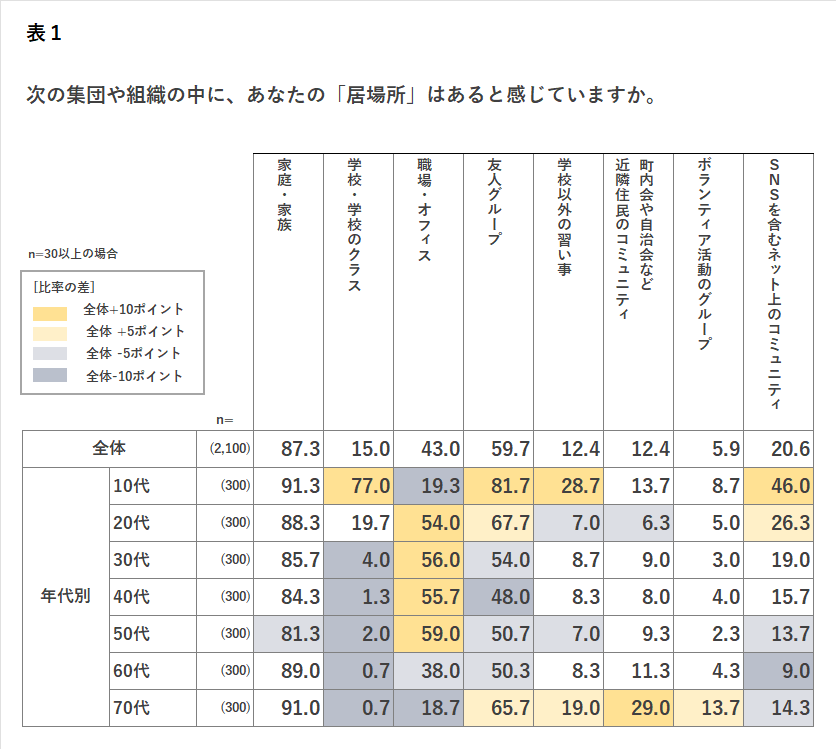

質問に挙げている集団や組織は、左からファーストプレイス、セカンドプレイス、サードプレイス*2に分類できますね。必ずしも全てがそうではありませんが、多くの人にとって、ファーストプレイスである家庭・家族はあって当たり前と受け止められやすいので、「家庭・家族に居場所がある」と答える割合が高くなるのは自然です。

*2: 米国の社会学者レイ・オルデンバーグ(1932-2022)が『The Great Good Place』(1989)において、ファーストプレイスは家庭、セカンドプレイスは職場や学校、サードプレイスの例として、教会、カフェ、バー、クラブ、図書館、ジム、書店、コミュニティのワークスペース、玄関前、公園、劇場などを挙げた。

ただ、居場所はしばしば肩書と結びつきがちです。例えば「○○会社の社員」「△△大学の学生」といったように、自分を説明する上での拠りどころになっている。だから居場所はあると感じていますか、と問われると、多くの人はまずセカンドプレイスである職場や学校のような社会的役割を果たす場を思い浮かべるのではないかと思います。

そういった意味で見ると、若い世代ほど「職場・オフィス」や「学校・学校のクラス」に居場所があると感じやすく、退職等でセカンドプレイスを卒業した60代から70代にかけて「町内会や自治会など近隣住民のコミュニティ」という地域社会などに意識が移っていく実情が結果に表れていると感じます。

——確かに、自己紹介の際にはまず所属先を伝えるのが一般的ですね。一方で、職場や家庭のような明確な役割があるわけではない、地域社会の中の具体的な場所を自分の居場所だと感じている人もいました。

その点はとても重要で、カフェや図書館などいわゆるサードプレイスとされるような社会的役割に縛られない場所に、居場所を見いだす人も多いですよね。しかし、そこをなぜ自分の居場所だと感じるかについては多様な理由があるはずで、一人で静かに過ごせることが心地よいと感じるときもあれば、みんなで賑やかに過ごすことが楽しいときもある。そのどちらも必要ですし、時期や状況によって揺れ動くものです。 もしかしたら「家庭・家族に居場所がある」と回答した人の中にも、実際には家庭内に困難を抱えている人がいるかもしれません。そうした人にとっては、カフェや図書館のような「長時間いても怒られない場所」が、重要な居場所になっていることもあるでしょう。つまり、居場所とは単に「ある」か「ない」かだけで語れるものではなく、実質的にその居場所がどのような意味をもっているかが問われるべきなんです。今回の調査では、多くの人がさまざまな集団や組織に「居場所があると感じる」と回答していました。ただし、「ある」という回答が実際にどのような意味をもっているのかは数字では測れません。形式的な所属と実感としての居場所との間にずれや隔たりがある場合もある。そうした現代の居場所の所属と実感のずれにこそ、私たちが向き合うべき課題が潜んでいると考えます。

3. 社会とつながることと、地域社会に居場所を見つけること

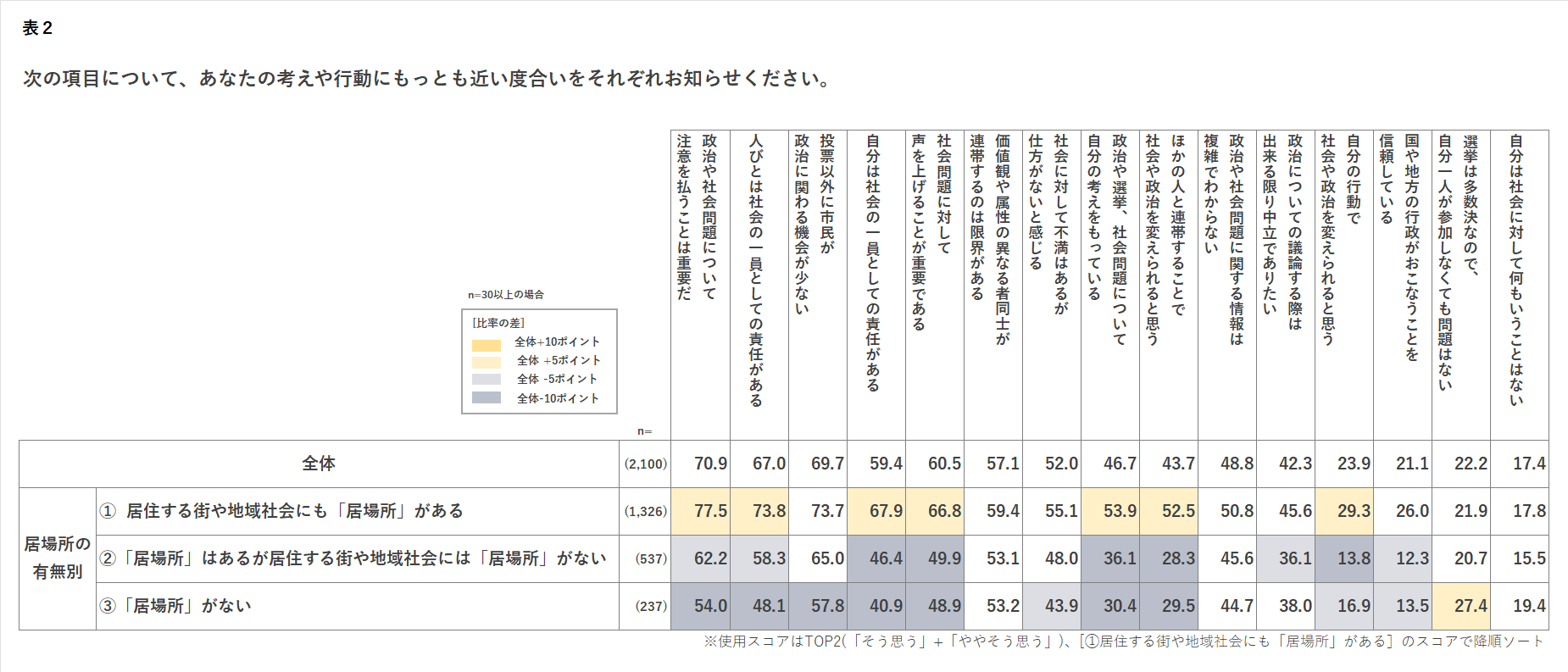

——単なる所属の有無では居場所を語りきれない複雑さを感じます。それでも、そうした主観的な居場所が、社会とのつながりや社会参画意識にどう関係しているのかも気になります。今回の調査では、「地域社会における居場所の有無」別に社会参画への意識を比較してみました(表2)。

「地域社会に居場所があるから社会参画する」のか、「社会参画するから地域社会に居場所がある」のかは調査結果からは断定しづらいですが、少なくとも「社会参画に無関心な人ほど、地域社会に居場所を感じていない」という構図があると言えると思います。例えばお祭りや自治会など、地域社会への参加が当然とされる価値観が根づいている地域では、そうした関係性の濃さが負担に感じられることもあるけれど、自分たちの場を自分たちで育てるという意識につながっていく面もある。逆に、都市部ではそうした接点が少ないので、地域社会との関係をもちづらいという課題も生じやすいと言われています。

──都市部に暮らしていると、近所づきあいすら希薄になりがちです。都市部に住んでいても、居場所を見つける方法はありますか?

サードプレイスを提唱した社会学者のレイ・オルデンバーグは、具体的な例としてヨーロッパにおけるカフェやパブを挙げています。ヨーロッパでは、こうした場がサロン的な役割を果たし、人びとが集まり、対話や関係性が自然に生まれる場所だとされます。しかし日本の場合、他者との距離感を大切にする文化もあって、そうした公共的な社交空間が日常に根づいているとは言いづらいです。一方で、例えば「馴染みの居酒屋」のように、日々通うことで常連同士が顔を合わせるような場所が街の中にも点在しており、そこから徐々に地域社会との関係が育っていくようなこともある。スナックやバーなど行きつけの店をもつことで関係性が自然に広がるのは地方や都市に限らず起こりうることだと思います。

日本では学校や職場といったセカンドプレイスが社会的な所属の基盤となっているがゆえに、無業や不登校といった状態になることが、そのまま「社会からの脱落」として感じられがちです。都市部で暮らしていると、そうしたバイアスをより強く感じることがあるかもしれません。学校や職場だけが居場所のあり方ではない。だからこそ、サードプレイスのような場にも目を向けていくことが、これからの社会では重要になっていくと思います。

4. 居場所をつくることのジレンマと可能性

——これまでのお話から、居場所は誰かに与えられるものではなく、自らの意識や関係性の中で感じられるものだということが見えてきました。では、今あらゆる場所で試みられている居場所づくりには、どのような課題があるのでしょうか?

近年では、自治体や企業、NPOなど、さまざまな主体が居場所づくりに取り組んでいます。例えば子ども食堂や子育て支援拠点、高齢者のサロンを意図したコミュニティカフェといった場は、社会課題と密接した非常に重要な活動だと思います。

一方で、他者が設計した空間が、必ずしも居場所として機能するとは限らないという難しさもあります。「ここがあなたの居場所ですよ」と場を差し出されたとしても、そこが本当にその人にとっての居場所になるとは限りません。居場所には常に関係性と当事者の主観が問われるという前提があると思います。

──「ここが居場所だよ」と言われても、自分がそう思えなければ意味はないですね。「居場所」と感じられるには、どのような条件が必要ですか?

居場所とは、活動内容よりも関係性の中で感じられるものという側面が強いはずです。その関係性が肯定的であれば居場所になるし、逆に居心地が悪ければ、同じ空間に居ても排除されている感覚が生まれてしまいます。例えば、ひきこもりや失業などの困難を抱える人に向けた自立支援の現場で居場所という言葉はよく使われます。

そうした場所で初めて仲間と出会い、「○○という場所のメンバーです」と自己紹介できるようになることで本人の意識や気持ちが変わることがあります。支援者が設計した意図とは異なるかたちで、場に意味が宿り、予期せぬ居場所が生まれる。これは居場所づくりの実践の中でたびたび起きている現象です。

一方で、自立支援である以上、「ここで過ごして、いずれは社会復帰を」という通過点としての性格が強くなりがちでもあります。すると、「そこに長くいてはいけない」という空気が自然と漂ってしまい、早く出ていくことが成果とされてしまう。居場所としての機能と、支援制度としての役割との間に、矛盾が生じてしまうのです。

──そう考えると、居場所があるかどうかは、個人のコミュニケーション能力にも左右される部分がありますね。

まさにそれが、もう一つのジレンマです。たとえ組織や集団に所属していても、空気を読みながらうまくやっていかなければならないプレッシャーは強く働きます。友人関係、学校、職場……どこにいても「コミュ力」が求められるので、結果として「居場所をもてるかどうか」も、その人の性格や対人スキルに依存してしまう構造になっています。

最近は、SNSやメタバースなどのオンライン空間に居場所を見いだす人も増えています。オンラインであれば、外見や肩書、年齢などに縛られず、匿名でも人とつながることができる。リアルの場ではうまく振る舞えない人にとっては、そうした空間の方がずっと安心できることもあるでしょうし、居場所の新たなあり方としても注目しています。

──居場所という概念自体も、今の時代に合わせて変わってきているのかもしれませんね。

その通りだと思います。ただ忘れてはいけないのは、「居場所をつくる」という営みの出発点には、常に「どこかで排除された人が、安心していられる場所を確保したい」という切実な願いがあるということです。それは、制度や建物を整備すれば自動的に叶うものではありません。問われているのは、私たち一人一人のまなざしのあり方であり、社会全体の包容力なのだと思います。つまり、居場所とは空間ではなく、関係性と包摂性によって立ち上がるもの——そう捉えていくことが、今後ますます重要になっていくのではないでしょうか。

「電通総研コンパスvol.14居場所に関する意識調査」

調査時期

2024年10月25日~10月28日

調査方法

インターネット調査

対象地域

下記、都市規模ごとに700名(性年代別で各50名回収)

【アーバン】 東京23区

【サバーバン】 東京(23区以外)

神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、京都、兵庫の県庁所在地

【ルーラル】 上記以外

対象者

15~79歳の男女 ※学生を含む

サンプル数

合計2,100人

※本調査(2,100サンプル)の標本サイズの誤差幅は、信頼区間95%とし、誤差値が最大となる50%の回答スコアで計算すると±2.2%となります。

※質問文に記載した「MA」は複数回答、「SA」は単一回答、「MSA」は複数の項目にそれぞれの単一回答を求める形式を指しています。

Text by Kosuke Aoyama, Keiichi Masuda

Photo by Masaharu Hatta

御旅屋 達 おたや・さとし 立命館大学 産業社会学部 教授 東京大学社会科学研究所助教、山口学芸大学教育学部講師を経て現職。「若者」という存在が社会的にどのような位置づけにあるのか、そのことが「若者」の生活や「居場所」のあり方にどう影響しているのか、といったことに関心をもっている。

お問い合わせ先

本調査に関するお問い合わせ先

qsociety@dentsusoken.com

担当:山﨑、中川、青山

g-pr@group.dentsusoken.com

コーポレートコミュニケーション部