電通総研コンパス vol.14多様な広がりをもつ「居場所」のあり方

人は居場所をどのように捉えているのでしょうか?また、居場所をもつことと私たちの意識や行動にはどのような関係があるのでしょうか?電通総研が実施した「居場所」をテーマとした意識調査からは、多様な居場所を育む必要性が示唆されました。

◎「電通総研コンパス vol.14居場所に関する意識調査」レポート

目次

1. 居場所は必要か?居場所だと思えるところはあるか?

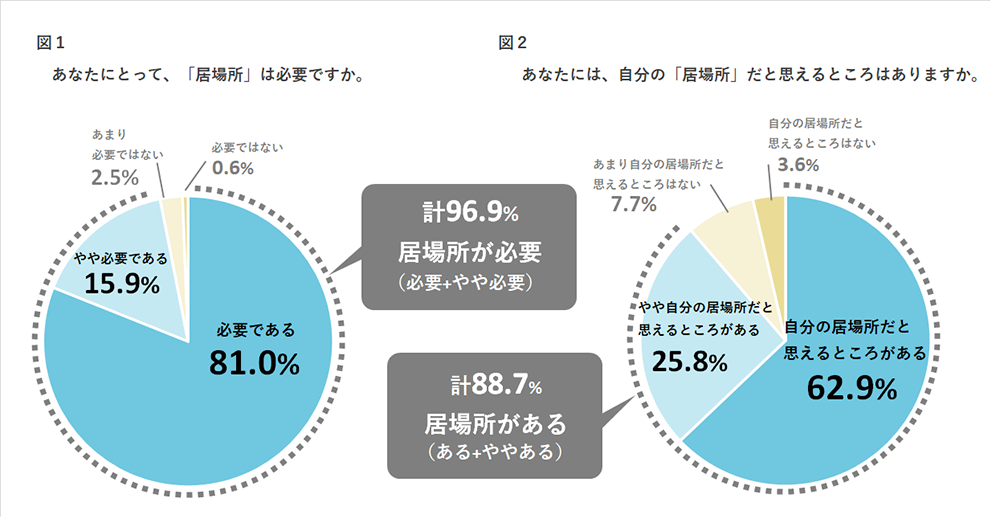

居場所の必要性について尋ねたところ、「必要である」が81.0%、「やや必要である」が15.9%であり、それらの合計(「必要」+「やや必要」)は全体で96.9%を占めました。また、自分の居場所だと思えるところがあるかについては、「自分の居場所だと思えるところがある」が62.9%、「やや自分の居場所だと思えるところがある」が25.8%となり、それらの合計(居場所が「ある」+「ややある」)は全体で88.7%となります。一方、「あまり自分の居場所だと思えるところはない」と「自分の居場所だと思えるところはない」の合計は11.3%でした。

多くの人びとが居場所の必要性を感じており、自分の居場所をもっている人が多数を占める一方、自分の居場所をもっていない人が1割程度いることがわかりました。

2. 地域社会の中に居場所だと感じる場所があるか?

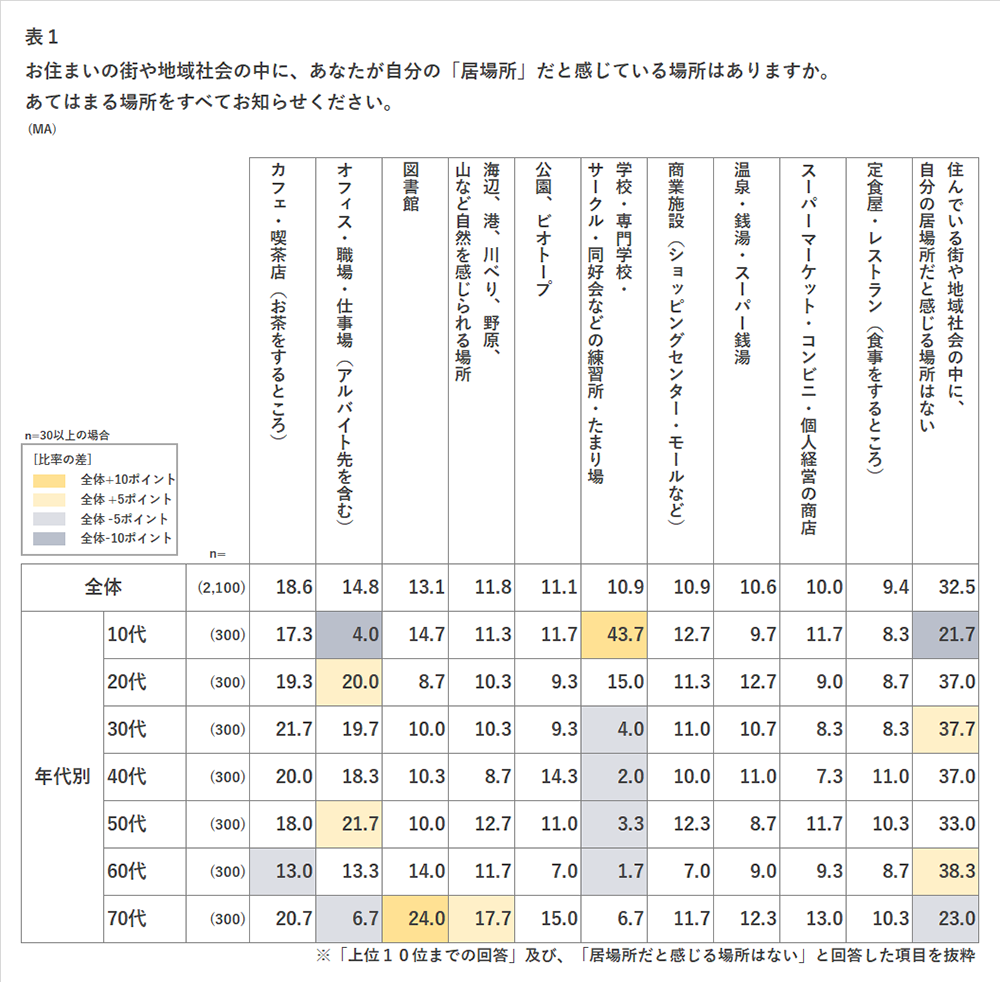

居住する街や地域社会の中に、居場所だと感じる場所があるかについて尋ねました。公共施設、飲食店、娯楽施設、商業施設を含め、なるべく具体的な選択肢を多数用意したところ、多く挙げられたのは「カフェ・喫茶店(18.6%)」、「オフィス・職場・仕事場(14.8%)」、「図書館(13.1%)」となりました。一方で、3人に1人は、居住する街や地域社会の中に「居場所だと感じる場所はない(32.5%)」と回答しました。

3. 居場所の有無と生活意識

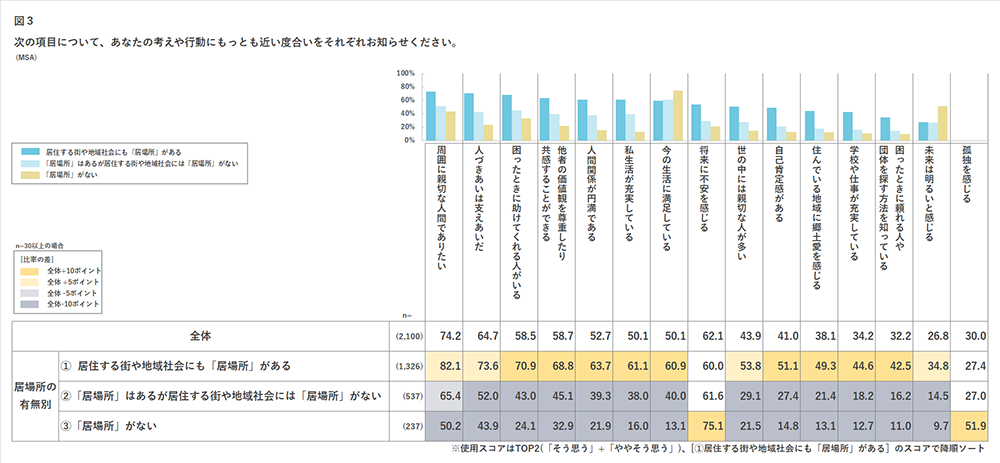

居場所と思える場があるかないかによって、対人関係や生活意識にどのような違いが生じるのかについて調べました。88.7%もの人が「居場所だと思えるところがある」と回答した一方で、3人に1人は居住する街や地域社会において「居場所だと感じる場所はない」と回答したことに注目し、ここでは先に挙げた、自分の居場所だと思えるところがあるか(図2)と、街や地域社会に居場所だと感じるところがあるか(表1)の結果から、回答者を①[居住する街や地域社会にも居場所がある]層、②[居場所はあるが居住する街や地域社会には居場所がない層]、③[居場所がない]層の3つの層に分けて比較しました。

➀の[居住する街や地域社会にも居場所がある]層は、「周囲に親切な人間でありたい(82.1%)」、「人付き合いは支え合いだ(73.6%)」、「困ったときに助けてくれる人がいる(70.9%)」など多くのポジティブな項目で、他の層と比較して15ポイント以上高い回答率を示しました。一方で、③の地域社会も含めてどこにも[居場所がない]層の回答を見ると、もっとも高いのが「将来に不安を感じる(75.1%)」、続いて「孤独を感じる(51.9%)」といったネガティブな項目で、①の層と比較して③の層で15ポイント以上高い結果となりました。

4. 身近な集団や組織の中に居場所があると感じるか?

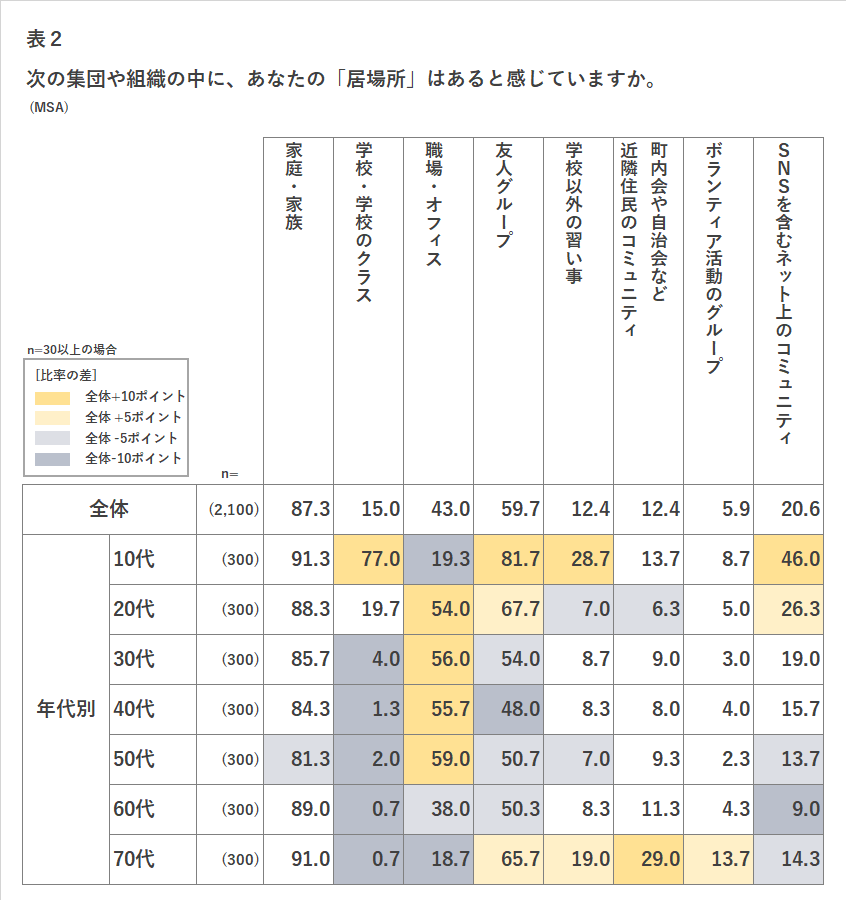

また、身近な集団や組織の中に居場所があると感じるかについて尋ねました。全体でもっとも多かった回答は「家庭・家族(87.3%)」で、続く「友人グループ(59.7%)」と比較すると30ポイント近い差がありました。

年代別で見ると、全ての年代で8割以上が「家庭・家族」に居場所があると感じると回答しました。全体2位の「友人グループ」については、10代の81.7%で居場所があると感じている一方で、30代~60代では50%程度にとどまり、70代で65.7%となりました。さらに30代では「友人グループ」と「職場・オフィス」がほぼ同じ、40代~50代においては「友人グループ」よりも「職場・オフィス」に居場所があると感じる人がやや多い傾向が見られました。また「SNSを含むネット上のコミュニティ」に居場所があると感じる人の割合は、10代で46.0%と比較的高く、20代で26.3%、30代で19.0%と、年代が上がるにつれてその割合は減少し、60代では9.0%、70代で少しだけ上がり14.3%となりました。

5. まとめと考察

私たちは日常会話の中で「居場所」という言葉を使いますが、その意味はとても曖昧で、使われる場面によっても変わってきます。居場所という概念には物理的側面、心理的側面、社会的側面、文化的側面など、さまざまな側面が含まれるからです。ある人にとっては落ち着ける空間という物理的な場所を指すかもしれませんし、また別の人にとっては、自分らしくいられる人間関係や支えとなる存在を意味するかもしれません。本調査では、物理的空間や組織・集団といった人間関係の観点から居場所があると感じるか、居場所に期待することなど、多角的に質問しました。

その結果、多くの人びとが居場所の必要性を実感し、実際に居場所があると感じている人が多数を占めることがわかりました。中でも「家庭・家族」は、多数の人びとにとっての普遍的な居場所であり続けていることが確認されましたが、同時に、家族以外にも、「友人グループ」や「職場・オフィス」、さらには「SNSを含むネット上のコミュニティ」といった新しい形の集団や組織にも居場所があると感じていることも確認されました。また、居住する街や地域社会にある「カフェ・喫茶店」や「図書館」などが、人それぞれの居場所として機能していることもわかりました。

居場所があると感じている人は周囲とのつながりを大切にし、人付き合いに関してポジティブな志向性があることも顕著に表れていました。その一方で、集団や組織に居場所があると感じない、あるいは地域社会に居場所がないと感じる人びとも一定数存在している実情も浮かび上がりました。居場所のない層は孤独感や将来への不安を感じる傾向があり、心理的・社会的な安定が損なわれるリスクも懸念されます。

これらの結果を踏まえ、人びとが自分に合った居場所を見つけられるよう、社会全体で支え合うしくみを考えていくことが重要ではないでしょうか?今後、さらなる少子高齢化や単身世帯増加の進行、地域コミュニティの希薄化といった社会構造の変化や、SNSやメタバースなどデジタル技術の進展により、居場所のあり方も常に変容していくことが予想されます。誰もが自分に合った居場所を見つけられる社会を、個人や地域、さまざまなコミュニティや組織が協力しながら築いていくことが重要だと言えるでしょう。

「電通総研コンパスvol.14居場所に関する意識調査」

調査時期

2024年10月25日~10月28日

調査方法

インターネット調査

対象地域

下記、都市規模ごとに700名(性年代別で各50名回収)

【アーバン】 東京23区

【サバーバン】 東京(23区以外)

神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、京都、兵庫の県庁所在地

【ルーラル】 上記以外

対象者

15~79歳の男女 ※学生を含む

サンプル数

合計2,100人

※本調査(2,100サンプル)の標本サイズの誤差幅は、信頼区間95%とし、誤差値が最大となる50%の回答スコアで計算すると±2.2%となります。

※質問文に記載した「MA」は複数回答、「SA」は単一回答、「MSA」は複数の項目にそれぞれの単一回答を求める形式を指しています。

Text by Kosuke AOYAMA

Photo by Alla Hetman on Unsplash

お問い合わせ先

本調査に関するお問い合わせ先

qsociety@dentsusoken.com

担当:山﨑、中川、青山

g-pr@group.dentsusoken.com

コーポレートコミュニケーション部