電通総研コンパス vol.14 「居場所」と社会参画意識

居場所は、個人と社会との接続点としての役割も果たします。「居場所」をテーマとした意識調査から、居場所が私たちの意識や行動に与える影響を探り、居場所を通じて人びとの社会参画が形成され、広がっていく可能性について考察していきます。

◎「電通総研コンパス vol.14居場所に関する意識調査」レポート

目次

1. 居場所の有無と、社会参画への意識

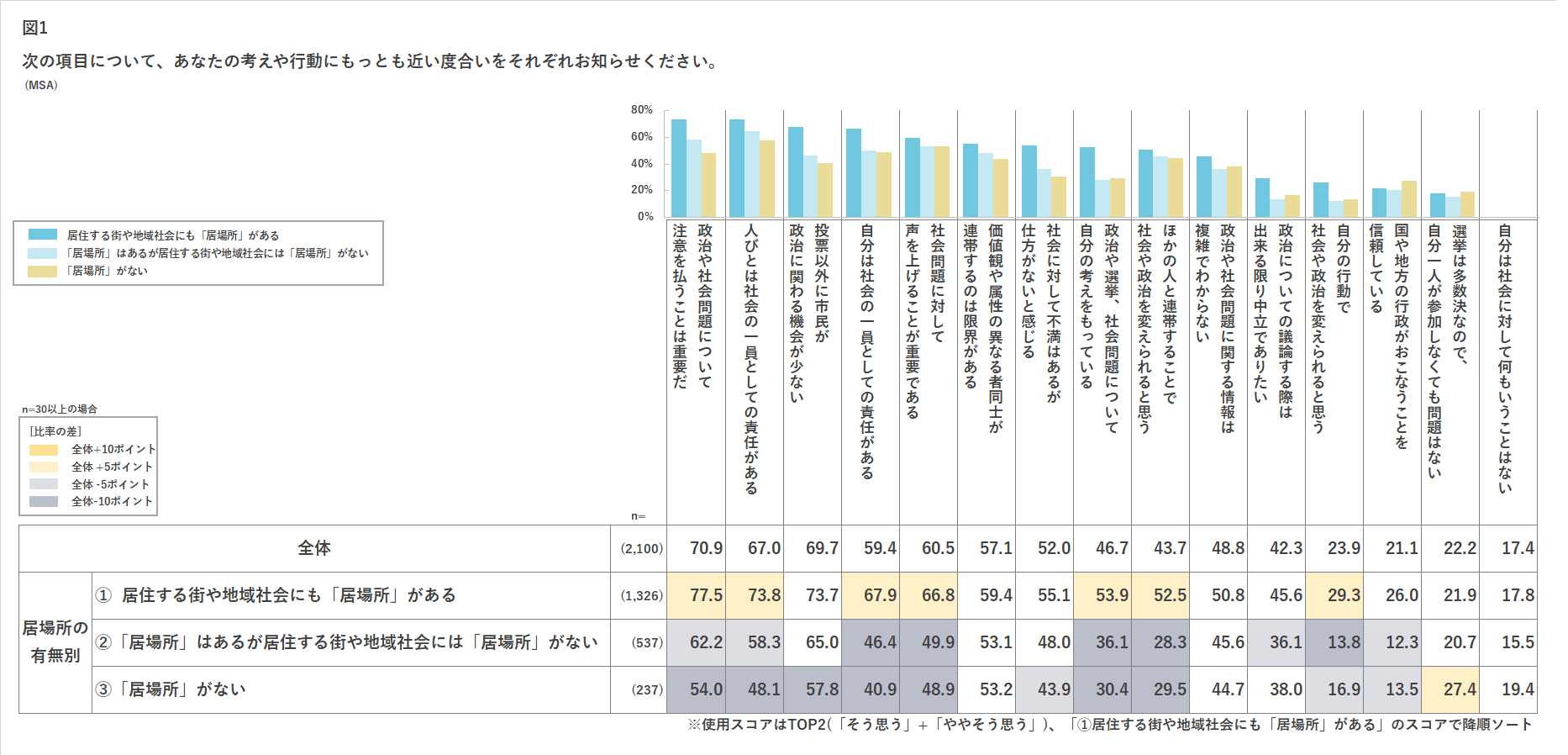

居場所の有無と社会参画意識の間にはなんらかの関連があるのでしょうか。ここでは、①[居住する街や地域社会にも居場所がある]層、②[居場所はあるが居住する街や地域社会には居場所がない]層、③[居場所がない]層の三つの層に分けて分析しました。

(詳細は、第1回記事の「3. 居場所の有無と生活意識」を参照)

その結果、①の[居住する街や地域社会に居場所がある]層では、「政治や社会問題について注意を払うことは重要だ(77.5%)」、「人びとは社会の一員としての責任がある(73.8%)」、「投票以外に市民が政治に関わる機会が少ない(73.7%)」など、社会参画に対する意識が高いことがわかりました。特に③の[居場所がない]層と比較すると、15項目中10の項目で10ポイント以上の差がありました。また、「自分は社会に対して何もいうことはない」について「そう思う」と回答した割合は、①②③の層ともに2割弱であまり差が見られませんでした。

2. 居場所の有無と、社会参画への取り組み

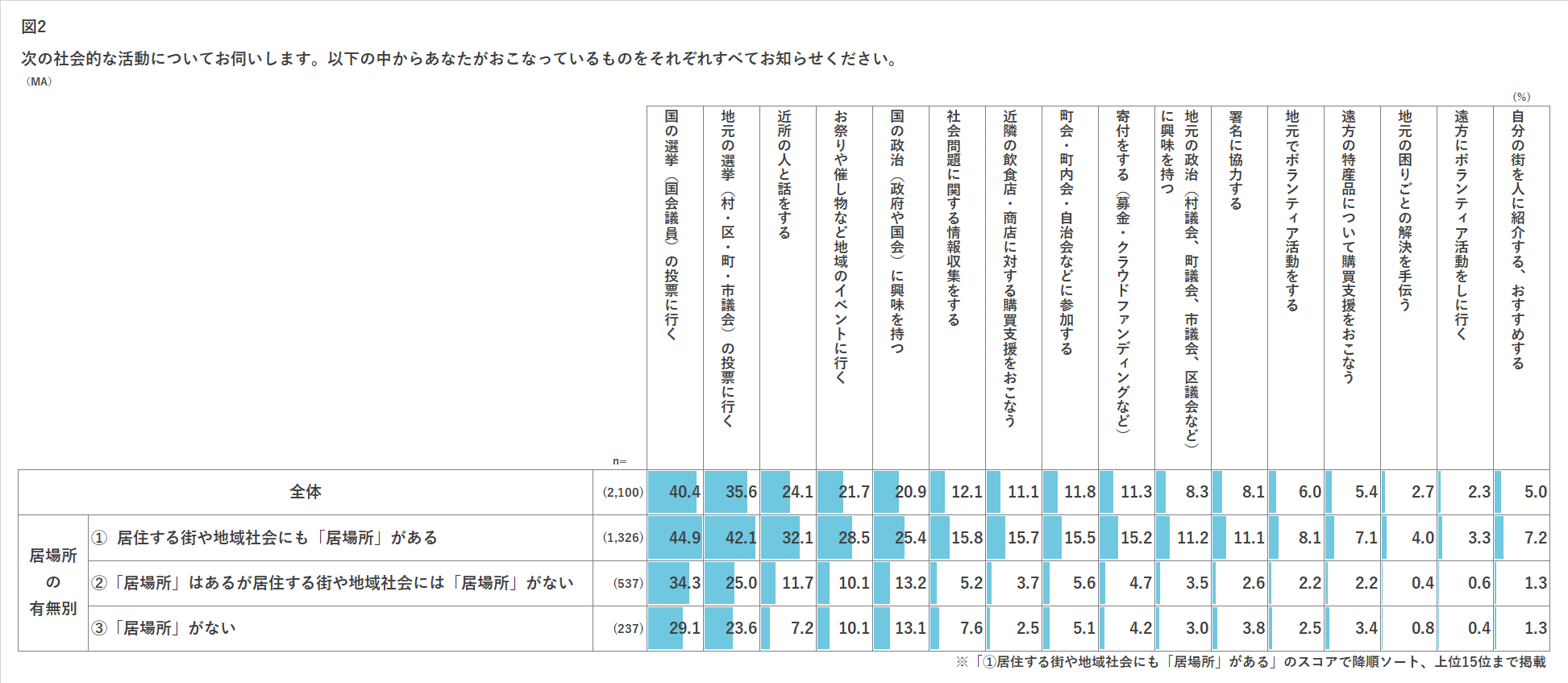

実際におこなっている社会的な活動についても尋ねました。①の[居住する街や地域社会にも居場所がある]層の上位を占めたのは「国の選挙(国会議員)の投票に行く(44.9%)」、「地元の選挙(村・区・町・市議会)の投票に行く(42.1%)」など選挙への投票行動で、続いて「近所の人と話をする(32.1%)」となりました。これら3つの項目においては、③の[居場所がない]層と比較して15ポイント以上の差が生じています。そのほか、「お祭りや催しものなど地域のイベントに行く(28.5%)」、「社会問題に関する情報収集をする(15.8%)」、「近隣の飲食店・商店に対する購買支援をおこなう(15.7%)」など、3割には満たないものの、多くの項目で②および③の層と比較して積極的に社会への関わりをつくろうと取り組んでいる様子がうかがわれました。

3. 社会参画度と「居場所」に対する捉え方

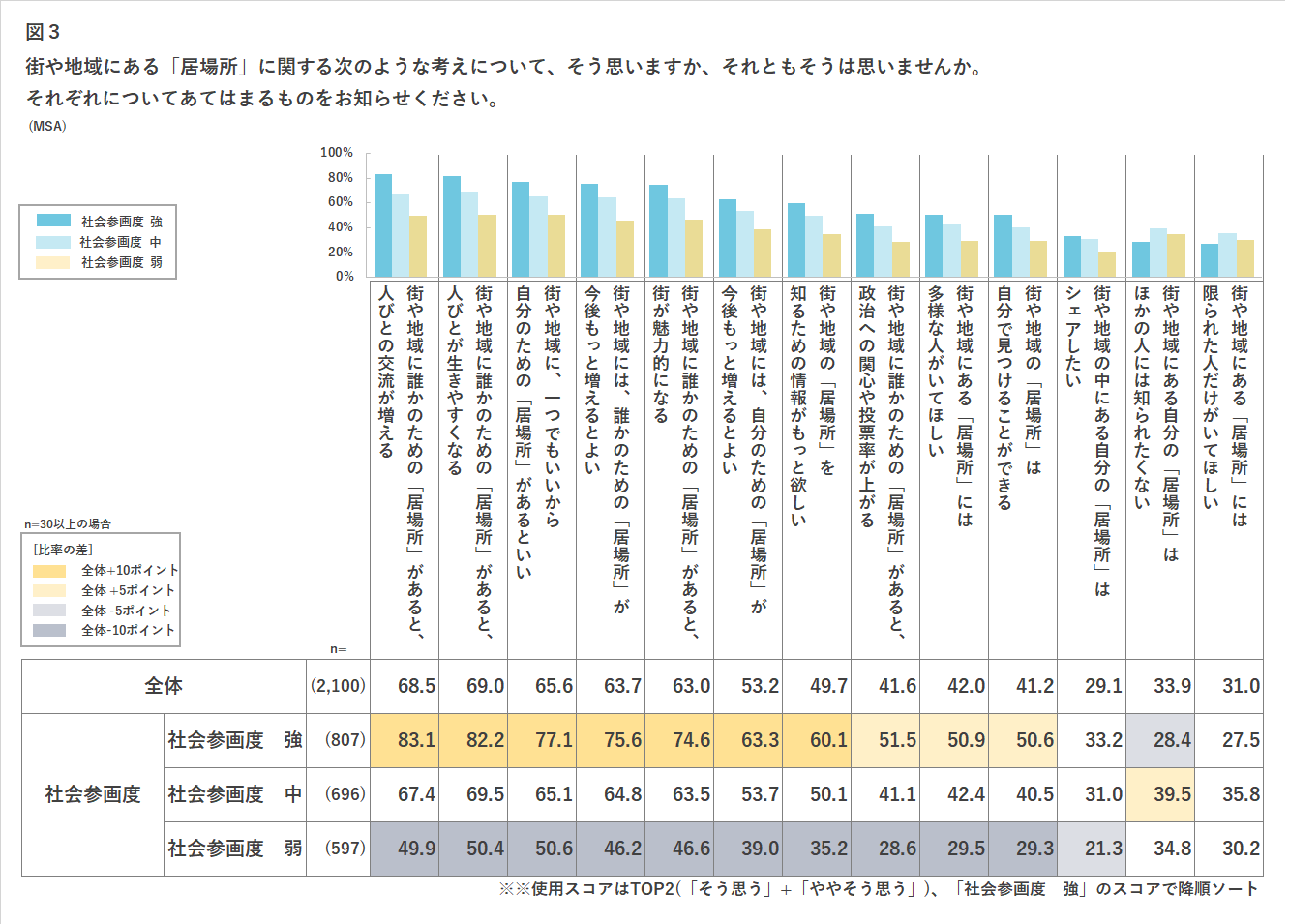

社会参画の程度によって居場所に対する捉え方はどのように異なるのかを探るために、図2に示した社会的な活動の回答個数で社会参画の度合いを3段階に分類し、それぞれの違いを分析しました。

(社会参画度[強]層:回答個数3個以上、社会参画度[中]層:回答個数1個~2個、社会参画度[弱]層:回答個数0個)

その結果、社会参画度が強い層ほど、居場所に求める期待が高いことが明らかとなりました。社会参画度[強]層は「街や地域に誰かのための居場所があると、人びとの交流が増える(83.1%)」、「街や地域に誰かのための居場所があると、人びとが生きやすくなる(82.2%)」など、居場所があることによって社会が活性化するという期待や、居場所が増えることへの期待をもっていることがわかります。これらは、社会参画度[弱]層と比較して30ポイント以上の差がありました。

社会参画度[中]層は、社会参画度[強]層や社会参画度[弱]層と比べて目立つ特徴がないなか、「街や地域にある自分の居場所はほかの人には知られたくない(39.5%)」、「街や地域にある居場所には限られた人だけがいてほしい(35.8%)」という項目での回答率が4割弱と、三つの層の中でもっとも高い回答率を示しました。

4. 社会参画度の差と、「居場所」に求める役割と機能

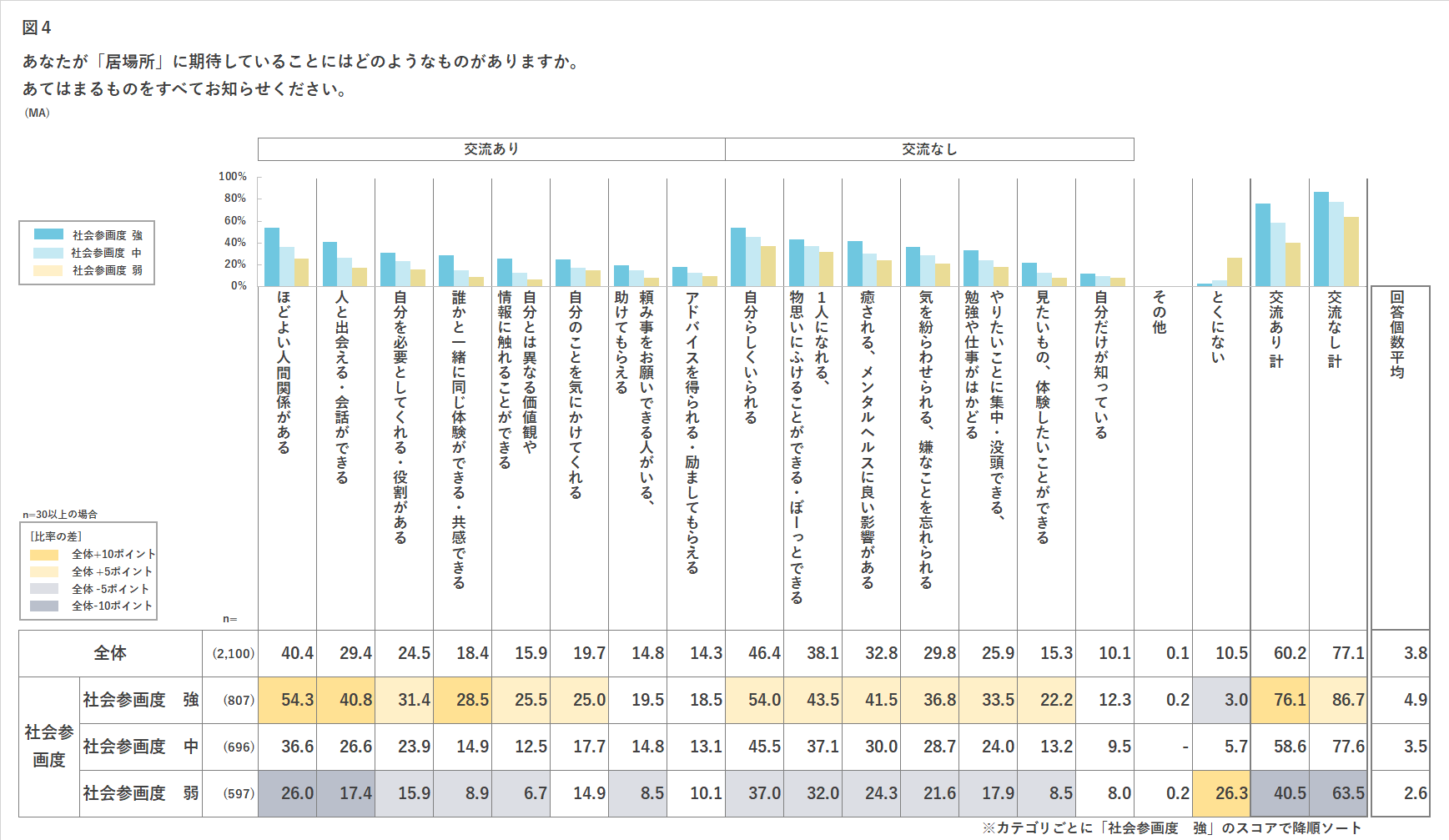

より具体的な居場所に求める役割や機能についても、社会参画度の差によって違いがあるのかを確認してみました。社会参画度の強さによってグラデーションが出ており、多くの項目で社会参画度[強]層の回答率がほかの層と比較して高く、社会参画度の強い層ほど居場所に対して多様な視点での役割や機能を求めていることがわかりました。

また居場所に期待していることの項目を他者との【交流あり】【交流なし】で分けて分析もしてみました。社会参画度[強]層でもっとも回答率が高いのは【交流あり】の「ほどよい人間関係がある(54.3%)」で、それに【交流なし】の「自分らしくいられる(54.0%)」、「1人になれる(43.5%)」が続きました。社会参画度[中]層と[弱]層における上位回答は、【交流なし】の「自分らしくいられる(中:45.5%、弱:37.0%)」、「1人になれる(中:37.1%、弱:32.0%)」、【交流あり】の「ほどよい人間関係がある(中:36.6%、弱26.0%)」となりました。居場所に期待することが「とくにない」と回答した割合は、社会参画度[弱]層がもっとも高く(26.3%)、社会参画度[強]層(3.0%)と[中]層(5.7%)と比較しても、約20ポイントの差がありました。

5. まとめと考察

社会参画とは、政治的な活動にとどまらず、地域社会や他者との交流、社会的なつながりを構築する行動全般を含む多様なものであり、個々の価値観や社会背景、その人が置かれている環境によっても異なる、複雑なものでもあります。今回の調査の結果、居場所があることと社会参画への意識や行動にはなんらかの関係があることがうかがえ、居場所が社会参画の基盤として重要な役割を果たしている可能性があることが推測されます。特に、社会参画度[強]層では、自分自身のための居場所だけでなく、他者や社会全体のための居場所を求める志向性が見られること、すなわち居場所を多様な役割を担う場として捉えていることが特徴的でした。

一方で、居場所があっても「社会に対して何もいうことはない」と回答した人が2割弱いたことから、居場所があることが必ずしも社会参画に直結するわけではないということもわかりました。今回の調査では、居場所には「外向きの役割(他者との交流やつながりを生む場)」と「内向きの役割(自分を整える場)」という二つの側面があることも明確になり、そのバランスによって居場所をもつ人びとの社会参画への動機づけや行動をさらに高める可能性があることが示唆されました。家族や職場、学校などの人間関係やSNSなどのオンラインのコミュニティ、街の中に点在する多様な場…。居場所とは非常に広範な概念ですが、それがどのようなものであれ、「何かを得る場」であると同時に、「何かを与える場」として機能することが重要なのかもしれません。人びとが安心して集い、自分らしさを保ちながら他者と関わりを深められる場が増えることで、居場所は個人の安定と成長を支えるだけでなく、社会全体の連帯感や活力を生み出す出発点となるものと考えます。

「電通総研コンパスvol.14居場所に関する意識調査」

調査時期

2024年10月25日~10月28日

調査方法

インターネット調査

対象地域

下記、都市規模ごとに700名(性年代別で各50名回収)

【アーバン】 東京23区

【サバーバン】 東京(23区以外)

神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、京都、兵庫の県庁所在地

【ルーラル】 上記以外

対象者

15~79歳の男女 ※学生を含む

サンプル数

合計2,100人

※本調査(2,100サンプル)の標本サイズの誤差幅は、信頼区間95%とし、誤差値が最大となる50%の回答スコアで計算すると±2.2%となります。

※質問文に記載した「MA」は複数回答、「SA」は単一回答、「MSA」は複数の項目にそれぞれの単一回答を求める形式を指しています。

Text by Kosuke AOYAMA

Photo by Alla Hetman on Unsplash

お問い合わせ先

本調査に関するお問い合わせ先

qsociety@dentsusoken.com

担当:山﨑、中川、青山

g-pr@group.dentsusoken.com

コーポレートコミュニケーション部