ファイナンシャル・ウェルビーイングと企業の責任 ~人的資本経営の未来を見据えて~

近年、「ファイナンシャル・ウェルビーイング(経済的ウェルビーイング)」がグローバルな経営課題として浮上しています。特に欧米では、従業員の経済的健康を企業が戦略的に支援することが、人的資本の最適化、組織エンゲージメントの向上、さらには企業ブランドのレピュテーション向上に直結する施策として位置づけられています。一方、日本においては、企業による体系的な支援は未だ限定的であり、経済的不安を抱える従業員が少なくありません。本コラムでは、人的資本経営に不可欠なファイナンシャル・ウェルビーイングの本質を多角的に検証し、電通総研が実践するアプローチを交えつつ、今後日本企業が果たすべき責任と展望を論じます。

目次

ファイナンシャル・ウェルビーイングとは

そもそもファイナンシャル・ウェルビーイング(以下、「FWB」)とは一体何なのでしょうか。従業員が経済的に安定し、経済的な不安から解放されることで自律的にキャリアと将来のライフプランを設計できる状態を指します。特筆すべきは、『経済的安定』とは可処分所得の多寡のみならず、金融リテラシー、将来設計力、資産形成の実践力といった多層的要素が密接に絡み合う点です。近年、人的資本経営の文脈では、従業員の経済的不安が生産性、組織エンゲージメント、離職率、メンタルヘルス等に与える影響が明らかになっています。企業が従業員のFWBに積極的にコミットすることは、サステナブルな成長と競争優位性の確立に不可欠な経営要素となりつつあります。

国の取り組み ―「貯蓄から投資へ」の政策潮流

日本政府は「貯蓄から投資へ(より多くの資金を貯蓄から投資に向ける※1)」を国家戦略の一つに掲げ、家計金融資産の流動化と資本市場の活性化を強力に推進しています。これは、長年にわたり現預金偏重で推移してきた日本の家計金融資産構造を、投資主体型へと転換するパラダイムシフトです。同戦略を推進する為に、金融庁・文部科学省・消費者庁等が連携し、J-FLEC(金融経済教育推進機構)が創立されました。J-FLECは、全国規模で金融リテラシー教育の普及・啓発を推進し、企業・教育機関・自治体と連携したプログラム開発や教材提供を展開しています。これにより、金融リテラシーの向上が社会的要請となり、企業の人的資本経営に対する取り組みの気運も高まりました。金融庁は「国民の安定的な資産形成は、国民一人ひとりの幸福や厚生を実現するために、不可欠な要素である。」「国内外を問わず、FWBの実現に関心が高まっている。」と閣議決定※2の冒頭でも触れています。政策潮流の中核をなすのが、NISA(少額投資非課税制度)の抜本的拡充(新NISA等)と、企業型確定拠出年金(以下、「企業型DC」)制度の改革です。2024年からの新NISAにより、非課税投資枠が大幅に拡大と制度の恒久化が実現し、個人の資産形成インフラが質的に進化しています。加えて、2026年の税制改正要望としてNISA対象商品の拡充を含む制度の充実や一部手続きの簡素化もテーマとして挙がっています。さらに、2026年4月からは、マッチング拠出における「事業主掛金を上限とする」という制約が撤廃され、2027年1月からは企業型DCの月額掛金上限が引き上げられる見込みです。これらにより、企業は従業員の多様な資産形成ニーズに対し、より柔軟かつ積極的な支援を行う責任が生じると当社は捉えています。この制度改正は、企業が「FWBと企業の責任」をいかに具体的に果たすかという、人的資本経営の本質的な問いを突きつけているとも考えられます。今後は、従業員一人ひとりのFWBを支えるために、企業がどのような戦略的・実践的な取り組みを牽引していくかが、社会全体の持続的な成長に直結する1つの重要なテーマとなるでしょう。

海外の先進事例

欧米先進企業では、FWB/ファイナンシャル・ウェルネスプログラムが人的資本戦略の中核に位置づけられています。Google※3、Unilever※4などのグローバル企業は、従業員向けの金融教育、資産形成支援、個別金融アドバイスを多層的に展開し、従業員の金融ストレス低減とエンゲージメント向上を実現しています。さらに、米国では401(k)制度が企業年金の主流となっており、2012年頃から401(k)のデジタル化や金融リテラシー教育、AIによるアドバイスなどが進展しています。これらを活用した資産形成支援が一般化しており、従業員が自分の投資状況をリアルタイムで把握できるデジタルツールの導入も広がっています。例えば、PwC※5は資金管理のスコア化、同僚比較、パーソナライズされたファイナンシャルコーチングを行う製品を展開しています。金融リテラシーの向上だけでなく、心理的な安心感や将来設計力の強化にも寄与しており、従業員の金融ウェルネスサービスの利用に関するアンケート結果も改善傾向にあると報告しています※5。

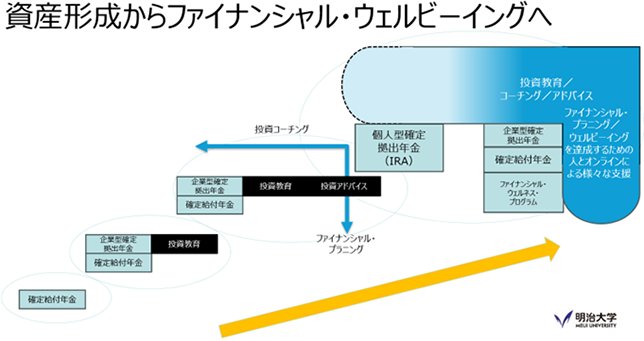

また、ウェルビーイング(以降、WBと呼称)やFWBに関する海外の研究動向を分析し、同分野に精通されている明治大学 沼田優子教授のレポート※6の中で、FWBは身体的WBに正の影響を与える一方、金銭的ストレスは身体的・精神的WBに負の影響を与えるという結果が示されており、WBやFWBの各要素は相互に複雑に絡み合っており、いずれか一つの向上や低下が他の要素にも波及することに触れられています。それらを踏まえ、海外企業におけるWBやFWB施策の導入は、単なる義務感やコスト削減目的から導入される福利厚生にとどまらず、企業パフォーマンスを底上げする企業戦略そのものと位置づけられるようになったと論じられています。それらの海外での動向を踏まえて、同氏は日本企業への示唆として「特に企業は、従業員のWBやFWBを戦略の一環として位置づけ、従来型の福利厚生の枠を超えて、主体的かつ積極的に取り組むことが期待される」と論じられています。企業の積極的な取り組みを前提としながら、企業型DC等を軸にした資産形成からFWBを実現するステップを同氏は以下のように整理されています。

【出典】沼田優子(明治大学)「ファイナンシャル・ウェルビーイング・マネジメント・カンファレンス2025」における講演資料(2025年2月27日)

【出典】沼田優子(明治大学)「ファイナンシャル・ウェルビーイング・マネジメント・カンファレンス2025」における講演資料(2025年2月27日)

国内企業の現状 ―課題と展望

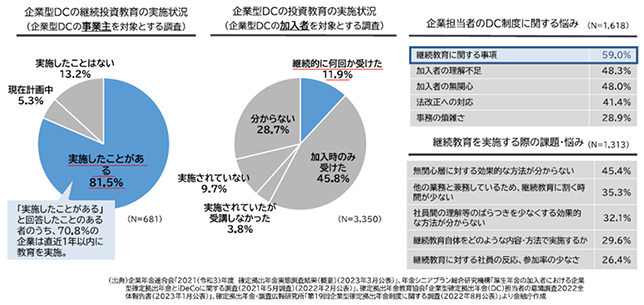

日本企業のFWB施策は依然として黎明期にあり、欧米に比して10年程度遅れていると言及されることが多いです。多くの企業が給与・退職給付制度に依存し、従業員の将来不安や金融リテラシー不足に十分に対応できていません。人的資本経営や働き方改革の進展に伴い、従業員のFWBを支える新たな施策の導入が急務です。以下、金融庁の調査※7によると、企業型DCを実施する事業主の8割は継続投資教育を実施したことがあると回答している一方、継続的な教育を受けたと回答した加入者は1割程度となっています。この金融経済教育に対する意識のギャップが日本の取組みが遅れている大きな要因の1つと捉えています。

【出典】J-FLEC 金融経済教育の課題と展望「企業型DCにおける継続投資教育」2024年12月6日より

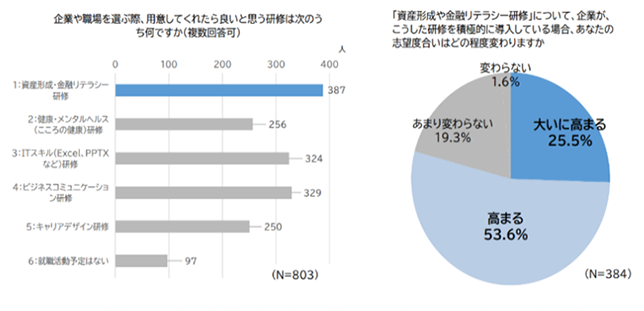

【出典】J-FLEC 金融経済教育の課題と展望「企業型DCにおける継続投資教育」2024年12月6日よりまた、J-FLECの調査※8によると、企業や職場を選ぶ際、用意してくれたら良いと思う研修として以下の通り資産形成・金融リテラシー研修への要望が最も高いというデータもあります。企業にとってFWBの向上を意識した取り組み需要は今後益々高まりをみせていくでしょう。

【出典】J-FLEC 金融経済教育の課題と展望「職域教育の重要性」2024年12月6日より

【出典】J-FLEC 金融経済教育の課題と展望「職域教育の重要性」2024年12月6日より国内では政府による制度改正やJ-FLECの活動を背景に、企業が従業員の資産形成支援を牽引する動きが徐々に広がりつつあります。人的資本経営の重要性が高まり、企業型DCやNISA制度の拡充、金融教育の普及など、制度・環境面での変化が加速しています。今後は、企業が単なる福利厚生の枠を超え、従業員の金融リテラシー向上や将来設計力の強化、資産形成の実践力を高めるための包括的な施策を導入することが求められてきます。このような展望のもと、企業は従業員一人ひとりのFWBを支えるために、より戦略的かつ実践的なアプローチを模索する必要があります。次章では、こうした国内の変化に対して、電通総研がどのような取り組みを行っているか、一例をご紹介します。

電通総研のアプローチ ―社会進化実装とFWB

電通総研は、コンサルティング、シンクタンク、システムインテグレーションの機能を連携し社会に貢献する『社会進化実装』という事業コンセプトを標榜し、社会・企業の変容を俯瞰的かつ構造的に捉えたソリューションを牽引しています。FWB領域においても、単なるツール提供にとどまらず、企業ごとの課題抽出、戦略設計、システム実装、運用伴走までを一気通貫で支援する体制を構築しています。自社プロダクトである「お金のシェルパ」は、企業型DCの運用・運営を支援するサービスであり、従業員が自らのライフプランや資産形成について主体的に考え、実践できる環境を提供します。当社グループ内でも活用が進んでおり、「投資評価」「同僚比較機能」など、多くの社員が日ごろから自分の投資の状況を確認しています。

グループ会社である電通総研IT社では、日本DCフォーラム2025にて継続教育部門の優秀賞を受賞されました。このような従業員に対するFWB向上に向けた具体的な施策の提示と成果を発表していくことが結果として企業価値の向上にも寄与できると考えています。また、お金のシェルパサービスの成果は金融庁「資産運用サービスの高度化に向けたプログレスレポート2025※9」へ取り組みが掲載されるなど、民間企業としては他に例を見ない先進的な取り組みを牽引しています。今後は、こういった取り組み事例と企業の非財務的価値との因果関係を明らかにしていくことで、海外事例のように人的資本経営の一環として定着していくでしょう。

まとめ ―5年後の日本企業の目指す姿

FWBと企業の責任――この命題は、今後の日本企業の人的資本経営の根幹を成します。5年後の日本企業が目指すべきは、従業員一人ひとりが『経済的安定』を実感し、金融リテラシー・将来設計力・資産形成の実践力を高めていける組織基盤の構築です。その実現には、企業型DCやNISA等の制度活用と、実践的な金融教育を通じた「成功体験」の創出が不可欠と考えています。前述した「お金のシェルパ」のようなサービスを活用してDC教育を通じて、従業員が自らの資産形成を主体的に考え、実践し、成果を実感できるようになる――このプロセスが金融リテラシーの向上と資産形成の土壌づくりにつながります。

企業が従業員のFWBについて積極的に取り組み、その責任を果たすことで、従業員は「この会社は自分の将来を本気で考えてくれている」と認識し、企業への信頼とエンゲージメントが飛躍的に高まります。結果として、企業と従業員の間にポジティブな循環が生まれ、人的資本経営の本質が具現化されます。電通総研は、社会進化実装の視座でFWB領域を牽引し、今後も企業と従業員の「ゆたかな未来」を実現し続けます。

-

※1【出典】資産運用立国の実現

(P.3)

-

※2【出典】金融庁「国民の安定的な資産形成の支援に関する施策の総合的な推進に関する基本方針」

(令和6年3月15日 P.1)

-

※3【出典】Google

(Fortifying Financial Stability)

-

※4【出典】Unilever

(EAP)

-

※5

-

※6【出典】一般財団法人 ゆうちょ財団「米国にみるファイナンシャル・ウェルビーイングの発展」

(P.56)

-

※7【出典】J-FLEC(金融庁)「金融経済教育の課題と展望」

(P.9-企業型DCにおける継続投資教育)

-

※8【出典】J-FLEC(金融庁)「金融経済教育の課題と展望」

(P.7-職域教育の重要性(学生による企業選択ポイント))

-

※9【出典】金融庁「資産運用サービスの高度化に向けたプログレスレポート2025」

(P.64-(3)加入者向けツールの提供)

関連情報

執筆者:藤永 裕樹 エンタープライズ第一本部 テクノロジービジネス1部 グループマネージャー

独立系SIerでインターネットバンキング開発に従事後、2008年に電通総研(旧ISID)へ入社。主に金融機関向けWEB・B2B2Cサービスのプロジェクトマネージャーを歴任し、企画・開発・運用を担当。業務・システム・マーケティングを組み合わせたPDCA重視のサービス設計で顧客業績向上に貢献。現在は企業型DC運営/運用支援サービス「お金のシェルパ」のグループマネージャー。

お問い合わせ先

「お金のシェルパ」サービスに関するお問い合わせ先

g-sherpa@group.dentsusoken.com

その他お問い合わせ先

https://www.dentsusoken.com/contact