変わりつつある現代日本における自分のあり方

電通総研は、2025年6月、全国12,000名を対象に「クオリティ・オブ・ソサエティ指標2025」の調査を実施いたしました。「クオリティ・オブ・ソサエティ指標」は、人びとの意識の変化がどのような社会を形づくっていくのかを捉えるための定量調査で、2019年以来、毎年おこなっています。

◎「クオリティ・オブ・ソサエティ指標2025」調査レポートはこちら

1. 自分のキャラクターを使い分ける時代へ

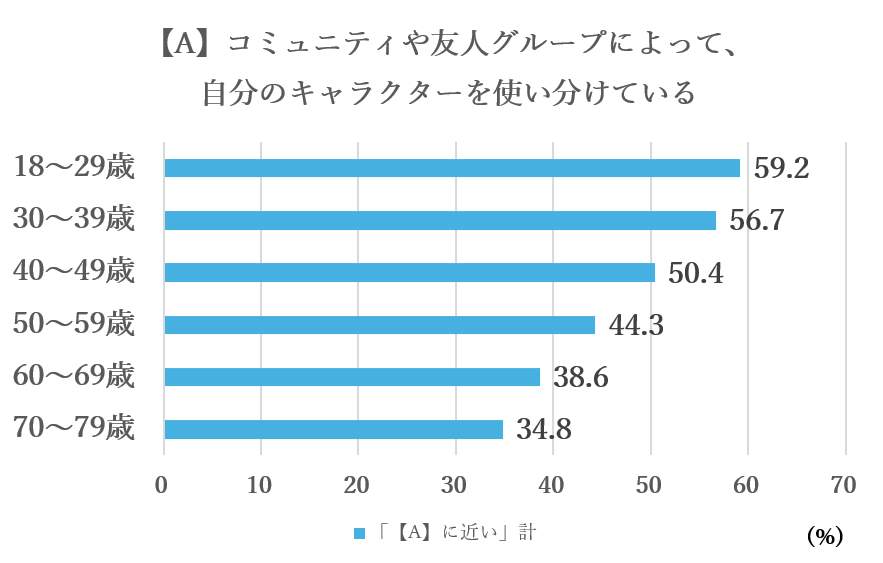

対人関係や人との付き合いについての質問のうち、「【A】コミュニティや友人グループによって、自分のキャラクターを使い分けている【B】コミュニティや友人グループが異なっても、自分のキャラクターを使い分けることはない」のどちらが自身の考えや気持ちに近いかと尋ねたところ、「【A】自分のキャラクターを使い分けている」計が今年の調査では47.0%であり、昨年の40.8%から6.2ポイント上昇しました。特に18~29歳では、59.2%がコミュニティや友人グループごとに、使い分けていることが明らかとなりました。

-

※選択肢は「【A】に近い/どちらかというと【A】に近い/どちらかというと【B】に近い/【B】に近い/あてはまらない」の四つ。グラフの「【A】に近い」計は、「【A】に近い」と「どちらかというと【A】に近い」の合計を示す。

2. 他者評価より自己評価

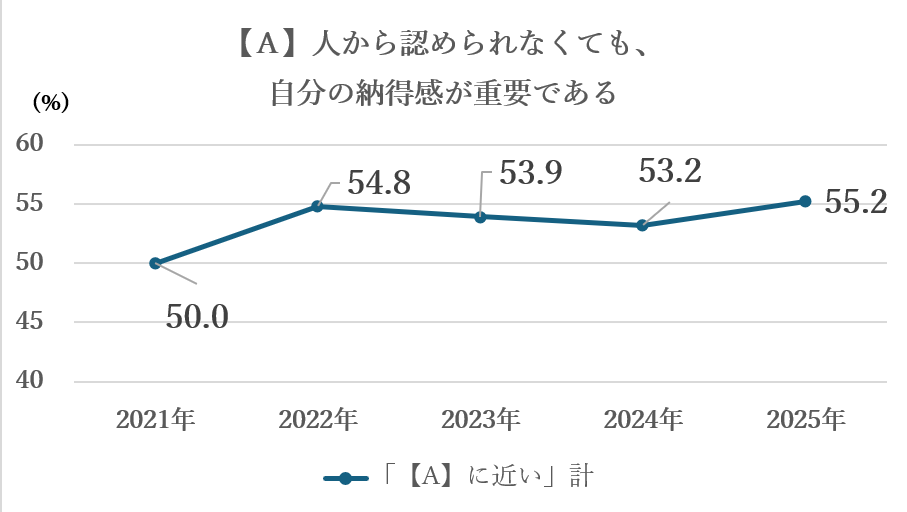

「【A】人から認められなくても、自分の納得感が重要である【B】周りの人びとから認められることが重要である」のどちらの考えに近いか尋ねた質問では、「【A】自分の納得感が重要である」計が、2021年は50.0%であったのに対し、2025年には55.2%と、5.2ポイント上昇しました。

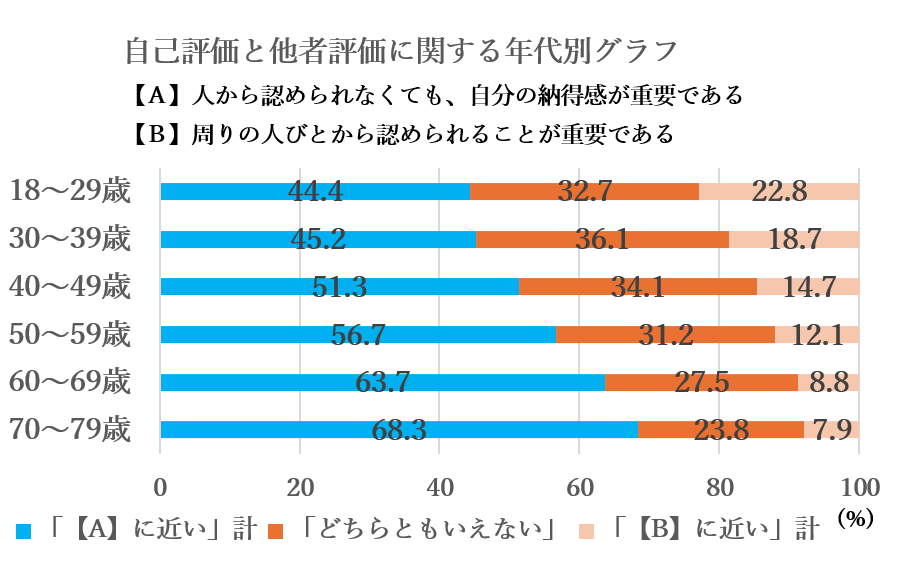

年代別に見ると、18~29歳の「【A】自分の納得感が重要」と考える人の合計は44.4%で、全体の55.2%より10.8ポイント低い結果となりました。今回調査した対象者では、年代が下がるにつれ「【A】自分の納得感が重要」計が少なくなり、「【B】周りの人びとから認められることが重要」計が多くなる傾向が見受けられました。

-

※選択肢は「【A】に近い/どちらかというと【A】に近い/どちらともいえない/どちらかというと【B】に近い/【B】に近い」の五つ。グラフの「【A】に近い」計は、「【A】に近い」と「どちらかというと【A】に近い」の合計を示す。

-

※選択肢は「【A】に近い/どちらかというと【A】に近い/どちらともいえない/どちらかというと【B】に近い/【B】に近い」の五つ。グラフの「【A】に近い」計は、「【A】に近い」と「どちらかというと【A】に近い」の合計を、「【B】に近い」計は、「【B】に近い」と「どちらかというと【B】に近い」の合計を示す。

3. 意思表明で社会の制度は変えられる

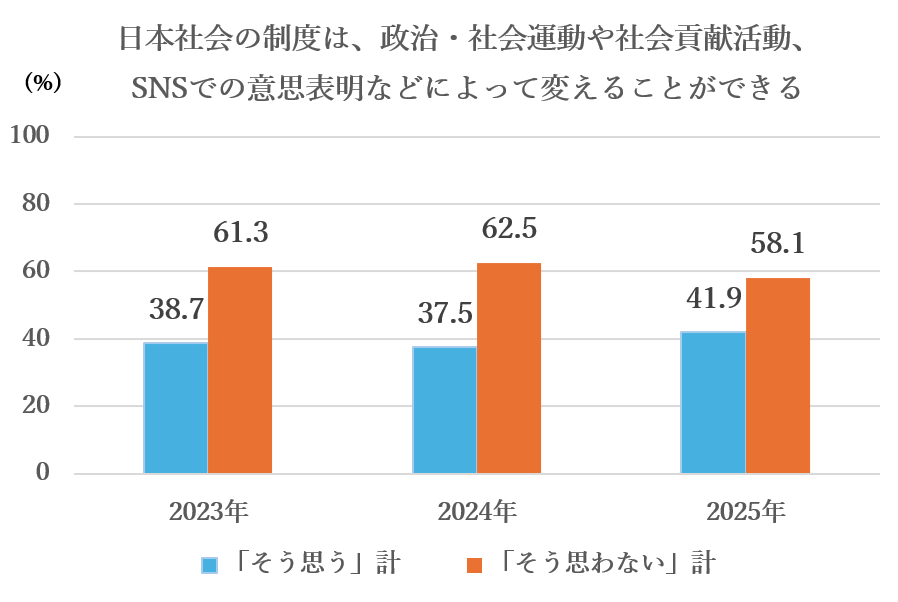

「日本社会の制度は、政治・社会運動や社会貢献活動、SNSでの意思表明などによって変えることができる」と思うかという質問に対して、直近3年間では「そう思わない」計が約6割と過半数を占めています。その一方で、大きな変化ではありませんが「そう思う」計の増加(2025年は41.9%で、昨年の37.5%より4.4ポイント上昇)も見られました。

-

※選択肢は「そう思う/ややそう思う/あまりそう思わない/そう思わない」の四つ。グラフの「そう思う」計は「そう思う」と「ややそう思う」の合計であり、「そう思わない」計は「あまりそう思わない」と「そう思わない」の合計を示す。

<考察>

本記事では、「クオリティ・オブ・ソサエティ指標2025」のごく一部の調査結果をご紹介しました。今回は「自分のあり方」に焦点を当てたところ、個人の価値観や自己表現が多様化し、社会との関わり方が変化していること、年代における違いがあることなどが明らかになりました。

具体的には、一つ目に、自分のキャラクターを場や相手によって使い分けている人が増えていることです。その点に関しては、小説家の平野啓一郎氏が提唱する「分人主義」について考慮する必要がありそうです。「分人主義」とは、人間は相手や環境によって異なる人格をもつ「分人」で構成されており、そのすべてが本当の自分であるという考えです。状況や相手に応じて役割を変える方が生きやすいなど、この考えを気づかぬうちに選んでいるのかもしれません。

二つ目に、ここ数年で他者評価より自己評価を重んじる人、具体的には自分の納得感を重んじる人の割合が増えていることがわかりました。ただし、世代別で比較すると、60代以上の人たちは6割を超える割合でその傾向が顕著である一方、世代が下がるにつれ、自分の納得感を重んじる割合は下がり、逆に周囲の評価を重んじる割合が高くなっています。特に18~29歳ではおおよそ5人に1人は周囲から認められることを重視する傾向にあると結果が出ており、この要因を突き詰めるには、世代別にさらに深く踏み込んだ調査が求められます。

最後に三つ目として、意思表明することで社会を変えられると信じる人の割合が増加していく兆しが見えました。これに関しては、SNSの存在が大きいことが予想されます。今後、各自がさらに自己評価を重んじ、より一層SNSなどのソーシャルメディアを通じて自分の意思を表明する社会になった場合、今以上にメディアリテラシーが求められる社会になるのではないでしょうか。建設的な意見交換ができるようになるために、リテラシー向上の施策を今から整えておく必要がありそうです。

「クオリティ・オブ・ソサエティ指標」は、人びとの意識の変化がどのような社会を形づくっていくのかを捉えることを目的とした調査です。今後も、「社会の質」に注目し、よりよい社会の実現に寄与する活動を続けてまいります。

■調査概要

調査時期:2025年6月23日~6月30日

調査方法:インターネット調査

対象地域:全国

対象者:18~79歳の男女 ※学生を含む

サンプル数:12,000人(都道府県×性年代の人口構成比に合わせて回収)

-

※グラフ内の各割合は全体に占める回答者の実数に基づき算出し四捨五入で表記しています。また、各割合を合算した回答者割合も、全体に占める合算部分の回答者の実数に基づき算出し四捨五入で表記しているため、各割合の単純合算数値と必ずしも一致しない場合があります。

-

※本調査(12,000サンプル)の標本サイズの誤差幅は、信頼区間95%とし、誤差値が最大となる50%の回答スコアで計算すると±1.3%となります。

Text by Yoshiki Okada

Photo by Jakob Owens on Unsplash

お問い合わせ先

本調査に関するお問い合わせ先

qsociety@dentsusoken.com

担当:山﨑、中川、増田、岡田、鷲見

g-pr@group.dentsusoken.com

コーポレートコミュニケーション部