遠隔就労研究会 第1回 イベントレポート

製造現場の課題から考える新しい働き方

製造現場の課題から考える新しい働き方

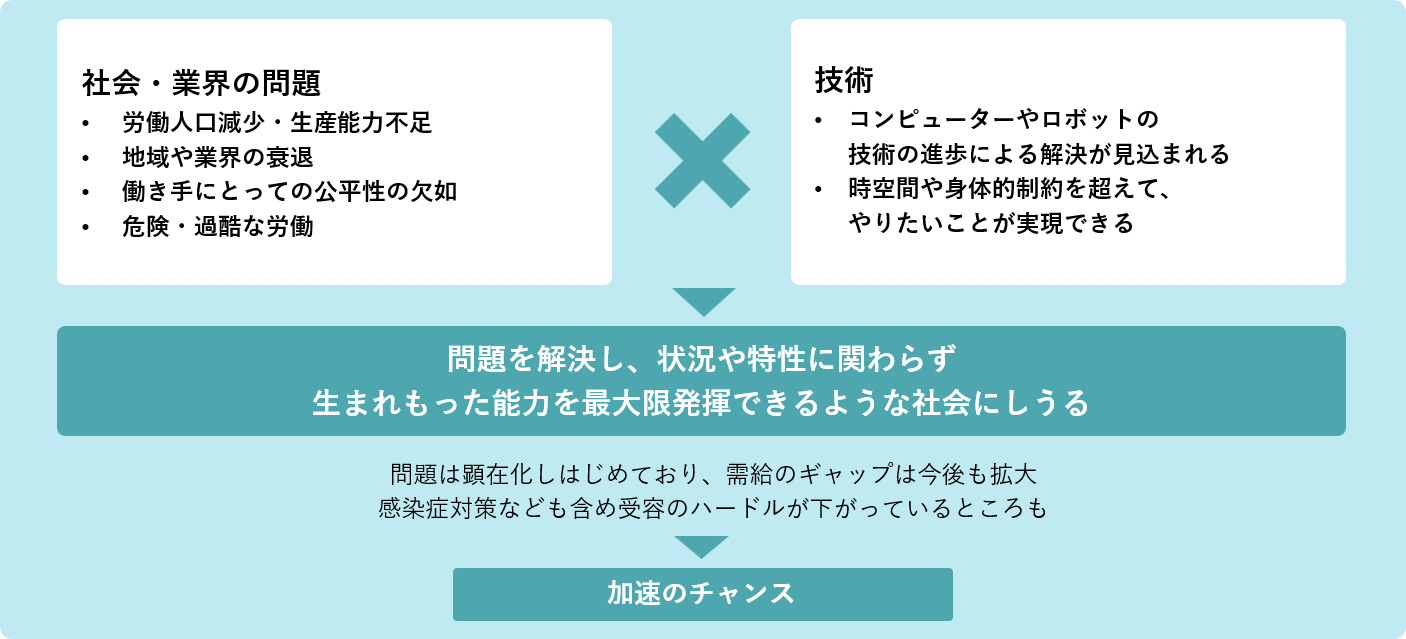

遠隔就労研究会の第1回は、「製造現場の課題から考える新しい働き方」をテーマに、 各登壇者が具体的な事例を紹介し、遠隔就労の現実的な導入方法について議論されました。少子高齢化や人手不足といった社会的な問題が深刻化する中、製造業においても「どこで、誰が、どのように働くか」という視点が重要性を増しており、遠隔就労はその有力な選択肢の一つとして注目されています。

目次

遠隔就労研究会とは

遠隔就労研究会は、遠隔就労の社会実装を推進するためのコミュニティです。ソリューションを開発・提供する企業、現場で課題を抱える企業、担い手となる労働者、そして研究者などが集い、実証実験や情報共有を通じて、遠隔就労の普及を目指しています。

開会の挨拶

渋谷謙吾(株式会社電通総研)

渋谷は、労働人口・生産年齢人口の減少が地域や産業の衰退を招くという社会的な問題に触れ、遠隔就労がその解決策となり得ると語りました。遠隔就労研究会のビジョンとして「2035年までにすべての仕事で遠隔就労を当たり前の選択肢にする」ことを掲げ、その社会的意義を強調しました。

遠隔就労の可能性

遠隔就労の可能性事例紹介1:画像アノテーションサービスについて

鎌田太郎氏(矢崎総業株式会社)

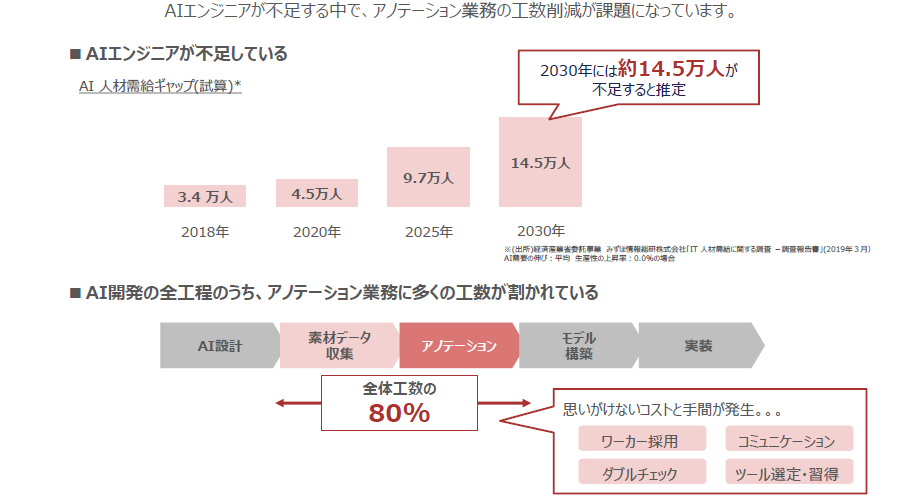

鎌田氏は、矢崎総業株式会社の画像アノテーションサービスについて解説しました。アノテーションとは、AI(人工知能)システムの学習や評価のためにデータにラベルを付けるプロセスを指します。AI開発においてアノテーションに全体工数の約80%が割かれていると言われており、AIエンジニアが不足する中で、この部分を効率化することのメリットを伝えました。

同社の画像アノテーションサービスは、世界46カ国の専属社員がアノテーション作業をおこなっており、全量検査を含めたトリプルチェック体制を採用しています。同社は、世界中の人材を活用し、時差を生かした迅速なデータ提供と高品質な成果物を両立させていると説明しました。

鎌田氏は、日本の製造業では高い品質が求められるため、AIの精度が95%では、製造現場で求められる品質基準を満たさず、実用には至らないケースが多く、また、精度向上に不可欠な不良データの収集も困難だと指摘しました。

そこで、鎌田氏はAIによる完全自動化を“あえて”目指さず、一部をAIで自動化し(例えば90%の精度を目指す)、残りを人間がカバーすることで、高い品質要求にも応えられるようになると提案しました。鎌田氏の語るこのような取り組みからは、適切な品質チェックをおこなうことで、遠隔でも高品質な業務が可能であることが示されました。

遠隔監視・操作のユースケースとしては、製品の外観検査、インフラ設備の監視、不審者監視、農地・畜産の管理、ドローンの操作、ロボットの補助などが挙げられました。

事例紹介2:自動車業界の課題とデータ駆動型スマートシステムの可能性

齊藤智明(株式会社電通総研)

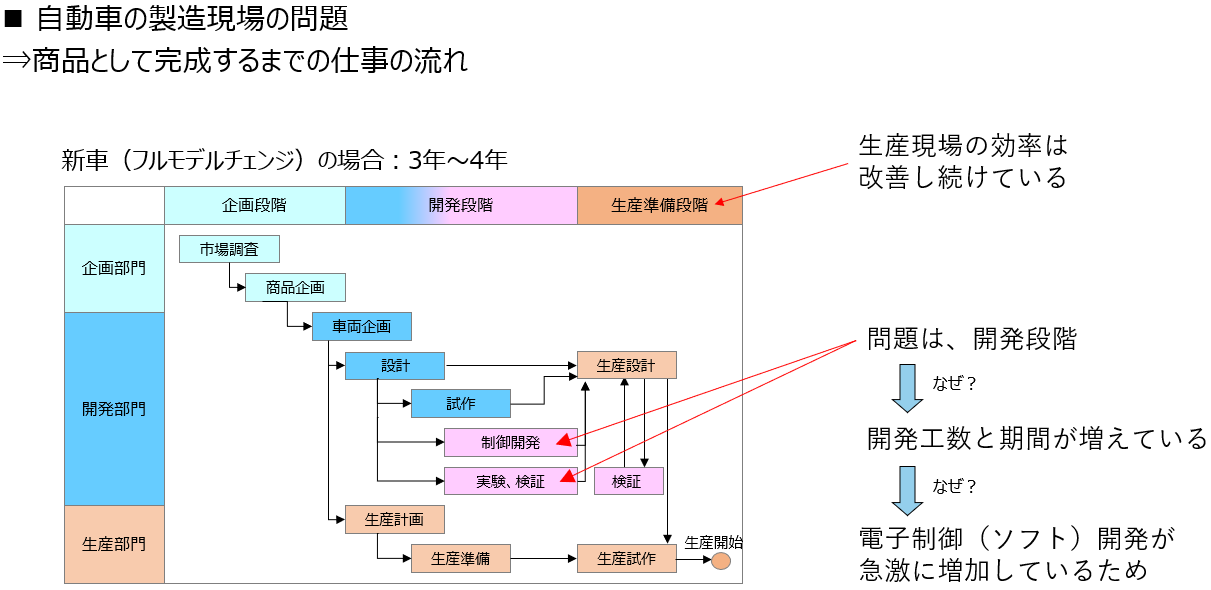

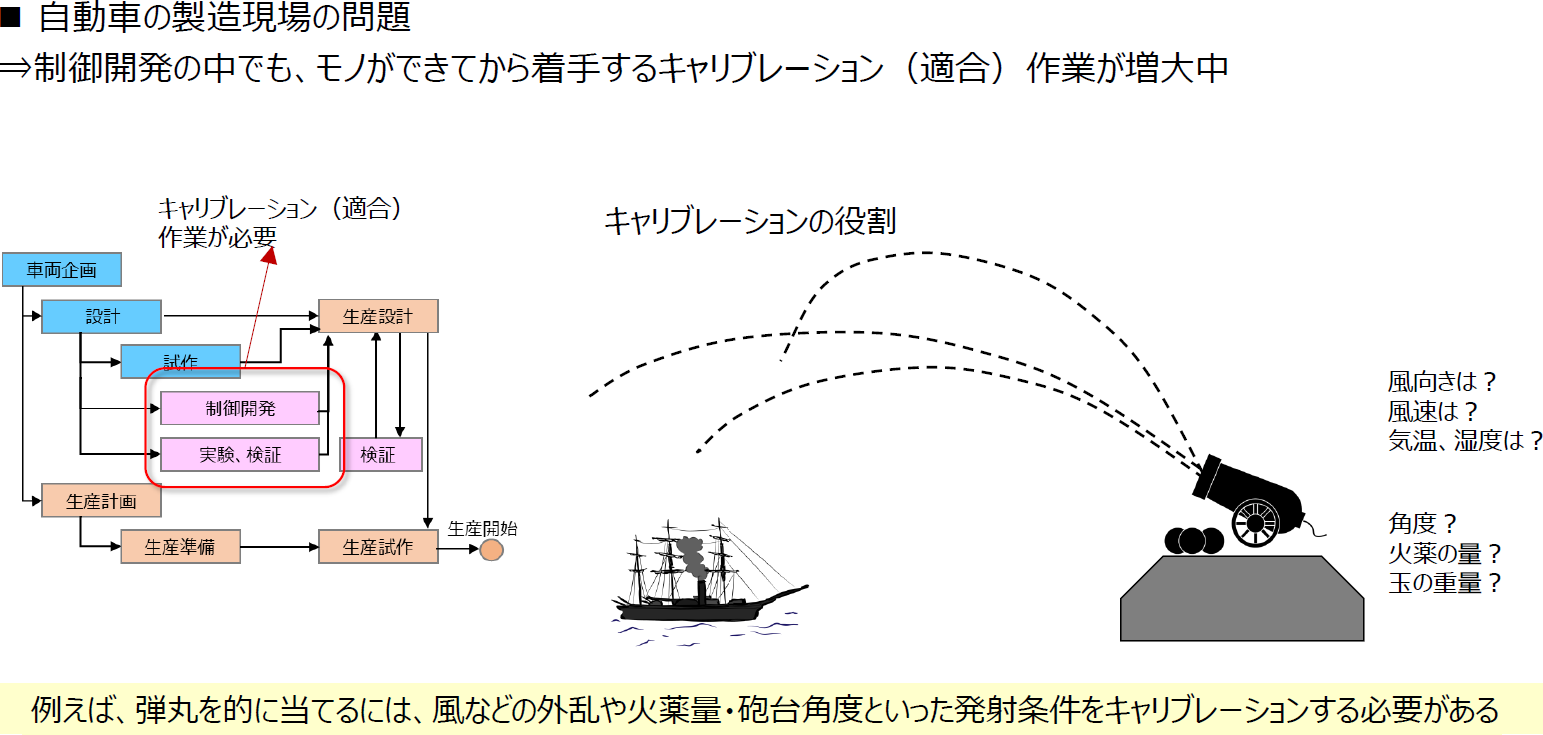

齊藤は、自動車業界での豊富な経験をもとに、製造現場におけるキャリブレーション(適合)作業の課題と、その解決策としての「データ駆動型スマートシステム」※1の可能性について紹介しました。現在、自動車業界は「電動化」と「SDV(Software Defined Vehicle)」という二つの大きな変革に直面していると示しました。生産段階では、早期からオートメーション化が進み、効率化が図られてきた一方で、開発段階では、制御開発や実験・検証におけるキャリブレーション作業の負荷が増大しているという問題があると指摘しました。

キャリブレーション作業は、エンジン性能や制御パラメータの調整を通じて、車両の性能と品質を最適化する重要なプロセスです。自動車業界では、バーチャルリアリティを活用した検証やAIによる効率化が進められているものの、依然として熟練者の経験や勘に頼る部分が多く、改善の余地が大きい領域とされています。

こうした背景を踏まえ、齊藤は、熟練者の技術やノウハウをデータとして蓄積・活用するデータ駆動型スマートシステムの研究について紹介しました。このシステムにより、これまで熟練者に依存していた作業を標準化・自動化することで、経験の浅いオペレータでもキャリブレーション作業を可能とし、開発工数および期間の短縮が見込まれます。

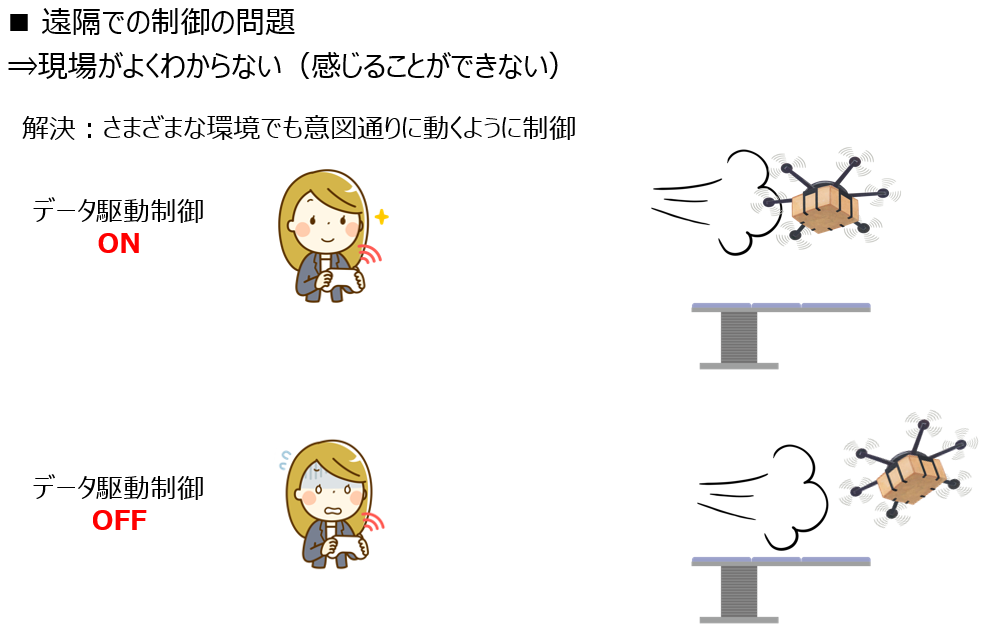

また、データ駆動型スマートシステムは、遠隔就労の分野にも応用が期待されています。遠隔操作では、現地の風や温度、通信の遅延など、現地でなければ把握しにくい環境要因によるノイズが技術的な問題となります。齊藤は、これらのノイズをセンサーで検知し、あらかじめ想定した制御アルゴリズムで補正することで、遠隔地からでも安定した操作が可能になると説明しました。具体的なユースケースとして、製造現場やインフラの監視、農地や畜産の管理、ドローンの遠隔操作などが挙げられました。

最後に齊藤は、技術的な問題はいずれ克服されていくとし、その根拠として、半導体の進化による高速処理の実現、高速通信インフラの整備、データ駆動制御技術の進展を挙げました。一方で、社会の意識や規制の変化には時間がかかるため、「啓蒙活動」「安全設計と安全論証」「実績作り」といった地道な取り組みを通じて、社会的な理解と信頼を醸成していく必要があると強調しました。

-

※1データ駆動型スマートシステム:人や物の変化に対して、データを活用して最適な性能を維持するシステム

事例紹介3:倉庫・工場向け遠隔管理ロボットの実現事例

林まりか氏(株式会社キビテク)

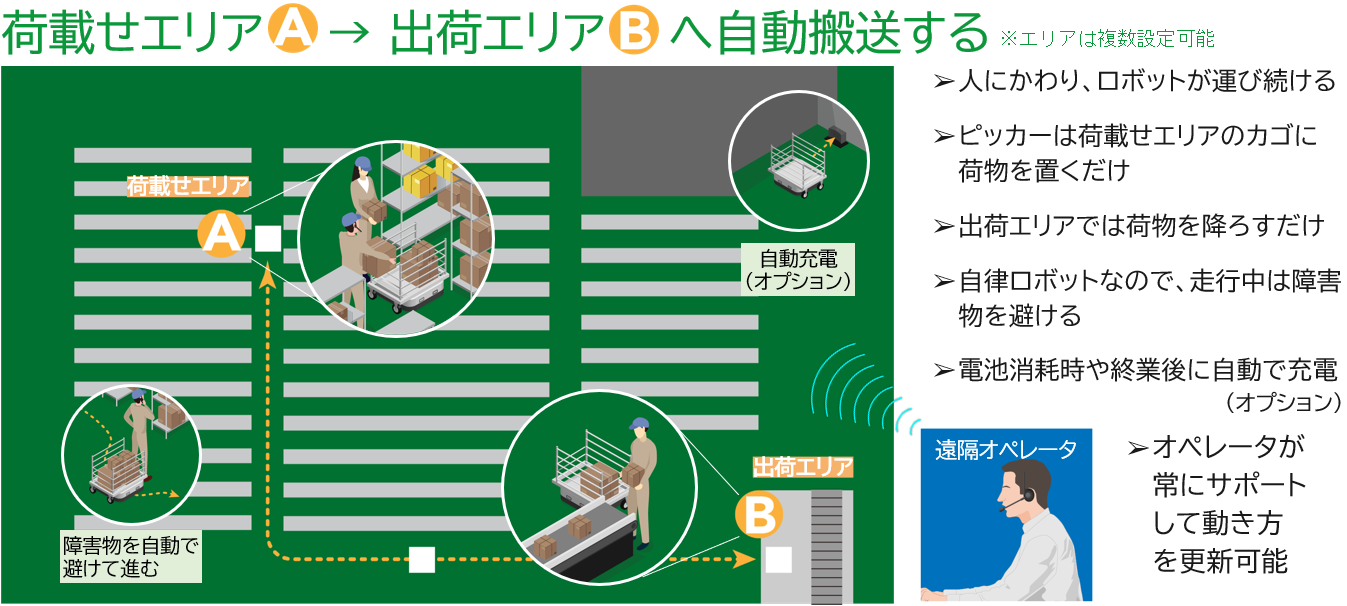

株式会社キビテクの林氏は、倉庫内の荷物搬送ロボットにおける遠隔操作の導入事例を紹介しました。同社が取り組んでいるこのロボットは、異常が発生した場合に遠隔からオペレータが介入して復旧作業をおこなうことで、ロボットの稼働率が向上し、業務の効率化が図られています。林氏は倉庫や工場の現場では、ネットワークの接続が不安定になることがあるため、通信量の削減やデータの優先順位づけが重要だと述べました。

導入事例(ピッキング倉庫)

導入事例(ピッキング倉庫)林氏は、遠隔操作のコスト面にも言及し、一人のオペレータが複数の現場を効率的に管理できるようにしていると述べました。また、ハードウェアトラブルが発生した場合の対策として、壊れた部分を丸ごと交換できるようなシンプルな設計が重要だと強調しました。

その他の遠隔機能付きロボットの導入事例として、アーム型ロボットによるデパレタイジング作業や、センサーを搭載したプラント点検ロボットが紹介されました。林氏は、これらの事例もロボットにて自動で処理をおこない、補完的に遠隔から人が判断するアプローチを取っていると述べました。

林氏は、こうした技術の進化が、労働市場や社会全体に与える影響の大きさにも触れました。現在普及しているAIやロボットは、特定の作業に特化した「特化型人工知能(Narrow AI※2)」であり、人間の判断や柔軟性を必要とする業務では依然として人の関与が不可欠です。しかし、将来的には、より高度な判断力や汎用的な能力を備えた「汎用人工知能(AGI※3)」が登場する可能性があり、それにより多くの業務が自動化され、労働力そのものの在り方が大きく変わると指摘しました。

-

※2Narrow AI:特定のタスクに特化して設計されたAI。たとえば、画像認識、音声認識、チャットボット、将棋AIなどがある。現在実用化されている多くのAIはこのタイプに分類される。

-

※3AGI (Artificial General Intelligence):特定のタスクに限定されず、人間のように幅広い知識やスキルをもち、未知の状況にも柔軟に対応できる人工知能。現在のAI(Narrow AI)が特定用途に特化しているのに対し、AGIは汎用的な知的能力をもつことを目指しており、まだ研究段階にある。

ディスカッション

写真左から

写真左から中川純希氏: 株式会社ジザイエ 代表取締役CEO

栗田雄一氏: 広島大学 大学院先進理工系科学研究科 生体システム論研究室 教授

鎌田太郎氏: 矢崎総業株式会社 AI・デジタル室 DX事業推進部 ビジネスインキュベーションチーム アノテーション・BPO事業責任者

齊藤智明: 株式会社電通総研 製造ソリューション事業部 エンジニアリング第2ユニット シニアプロジェクトディレクター

林まりか氏: 株式会社キビテク 代表取締役CEO

登壇者によるパネルディスカッションでは、以下のような視点から遠隔就労の導入に関する議論が展開されました。

主な議論のポイント

- 技術継承の問題:

-

日本では少子化が顕著で、人材不足になってきている。一番困るのは技術継承で、人依存になっているところを次世代に継承していかなければ、事業が好調でも、次にできる人がいなくなり、サービスの提供ができないというようなことが現実に起こっている。人依存になっている技術をデータ化し、再現できる部分からAIやロボットを導入していくとよい(栗田氏)。

- 人の慣れと情報提供:

-

道具を渡されても、それに早く慣れる人と慣れない人が存在する。人が慣れるときに、どのような人に対して、どのような情報を与えれば、その人が自分のものにできるか――人が技術を自分のものとして自在に使いこなせるようになる状態を「自在化※4」と表現している(栗田氏)。

- データ駆動型のスマートシステム:

-

データ駆動型のスマートシステムがスキルや知識の差を埋め、遠隔就労を後押しできる(齊藤)。

- 工数・負荷削減:

-

人手不足が深刻化しているため、単純業務を海外のリソースに任せることから始めてみると効果が見えやすい(鎌田氏)。

- ドローンの自律性:

-

ドローンで宅配をするようなケースでは、一台一台の自律性を高めることで、人が遠隔で20台ぐらいを操作できるようになる。開発にかけた人件費以上に、経済性が上回るようになると、大きな市場が生まれる(齊藤)。

- 新しい技術の受け入れ:

-

新しい技術が出たとき、いいものだから使ってもらいたいという話と、怖いから使いたくないという話がせめぎ合いになる。合理的にリスクを下げ、社会が受け入れることが必要(栗田氏)。

活発な意見交換を経て、イベントは終盤を迎えました。

-

※4自在化:東京大学 先端科学技術研究センターの稲見昌彦教授が提唱する、機械による「自動化」と並立する概念。「自在化」が目指すのは、人間が本当にやりたい作業に集中できるようにすること。面倒な手続きや単調な作業は機械やコンピュータに任せ、人間のやりたいことを自由自在におこなえるようにする。自在化によって、人はより自由に、よりストレスなく行動できるようになると期待されている。

閉会の挨拶

浅井隆博氏(株式会社竹中工務店)

浅井氏が閉会の挨拶をおこない、今後の研究会活動として実証実験の実施や参加企業の募集を予定していることを紹介し、参加者に協力を呼びかけました。

まとめ

第1回の議論を通じて、遠隔就労導入に向けた4つの視点が明らかになりました。

-

1.品質の確保: 品質管理体制を整えることで、遠隔就労でも高品質なサービス提供が可能となる(事例紹介1より)

-

2.技術的課題の克服: データ駆動型スマートシステム等の技術を用いることで、熟練者の技術やノウハウをデータとして蓄積し、さらに現地の風や温度、通信の遅延など、遠隔では把握しにくいノイズを補正することが可能となる(事例紹介2より)

-

3.社会的受容性の向上: 社会の意識や規制の変化には時間がかかるため、「啓蒙活動」「安全設計と安全論証」「実績作り」といった地道な取り組みを通じて、社会的な理解と信頼を醸成していく必要がある(事例紹介2より)

-

4.経済合理性の確保: 遠隔オペレータの効率的な運用や、シンプルな設計によるコスト削減が重要であり、これにより、遠隔就労の導入が経済的にも現実的な選択肢となる(事例紹介3より)

これらの視点は、遠隔就労が単なる働き方の変化にとどまらず、製造現場の課題解決や人材活用の柔軟性向上といった、企業活動の在り方そのものを見直す契機となり得ることを示しています。遠隔就労研究会では、今後も実証実験や導入事例の共有を通じて、社会実装を後押ししていきます。自社の課題と照らし合わせながら、遠隔就労の可能性を検討してみてはいかがでしょうか。

- 名称:

-

遠隔就労研究会 #01 ~製造現場の課題から考える新しい働き方~

- 日時:

-

2024年7月30日(火)16:00~19:00

- 主催:

-

遠隔就労研究会(株式会社電通総研、株式会社竹中工務店、株式会社ジザイエ)

- 共催:

-

日本バーチャルリアリティ学会 人間拡張研究委員会

Text by Ken-ichi Kawamura