電通総研コンパス vol.15 情報インテグリティ調査~情報環境の現状と、これからの情報リテラシー向上のために~

「情報インテグリティ」は、情報の正確性、一貫性、信頼性を指します(国連“Information Integrity on Digital Platforms” p.5、2023年)。個人の日常生活から国の安全保障に至るまで幅広い分野で重要なテーマとなっています。国際的にも情報インテグリティを確保するための取り組みが進められており、日本国内でも近年、インターネット上の偽情報や誤情報、差別表現や誹謗中傷による社会への影響が深刻化しています。電通総研では、2025年2月に全国15~69歳の計5,000人を対象に「情報インテグリティ調査」を実施しました。本記事では、その調査結果をもとに情報環境の現状について考えます。

◎「電通総研コンパス vol.15 情報インテグリティ調査」簡易レポート

目次

1. 情報を得るときに参考にするメディア

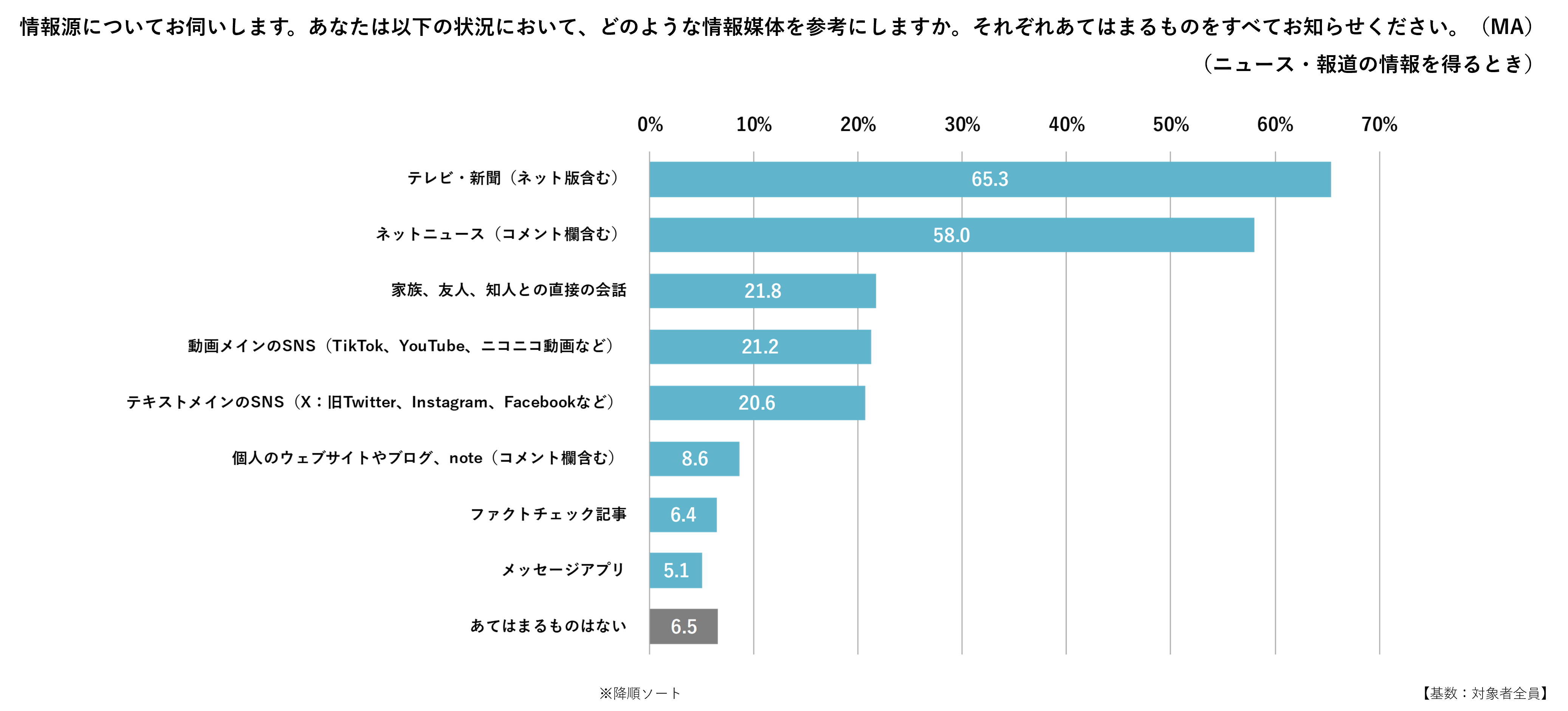

ニュース・報道の情報を得るときに、どのような情報媒体を参考にしているかを尋ねたところ、「テレビ・新聞(ネット版を含む)」が65.3%ともっとも高い割合を示しました。次いで、「ネットニュース(コメント欄を含む)」が58.0%という結果でした。

2.誤情報を見聞きする頻度

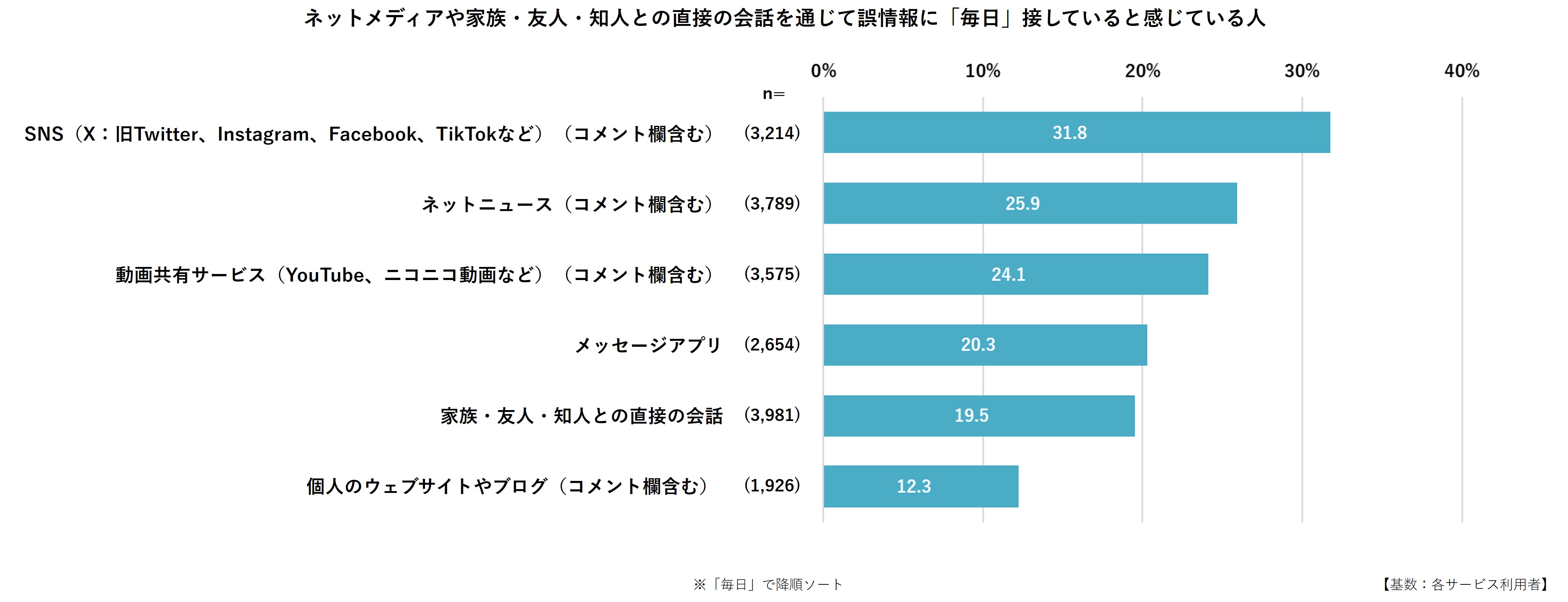

さまざまなメディアを挙げて、誤った情報・ニュースを見聞きする頻度をメディアごとに回答してもらった結果、誤った情報・ニュースを「毎日」見聞きすると回答した人の割合は、SNSで31.8%、ネットニュースで25.8%、動画共有サービスで24.1%に上りました。これらは回答者の感覚であり、必ずしも事実を示すものではありませんが、一定数の人が、日々、誤情報に接していると感じていることを示唆しています。

3. 差別表現や誹謗中傷を見かける頻度

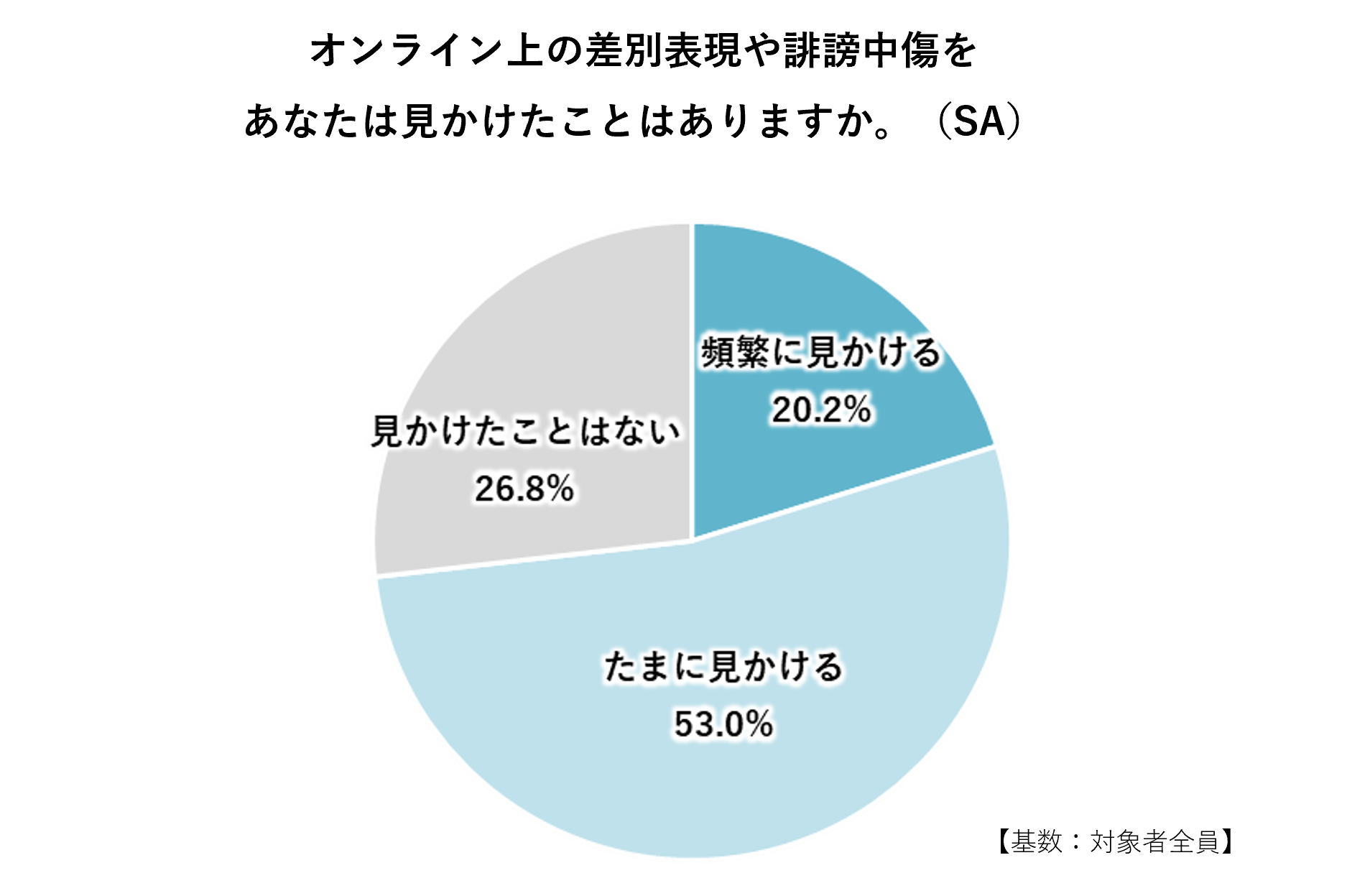

「オンライン上の差別表現や誹謗中傷を見かける」頻度について尋ねたところ、「頻繁に見かける」「たまに見かける」を合わせて73.2%でした。多くの人がオンライン上で不適切な表現や攻撃的な言葉に触れている現状が明らかになりました。

4. 情報インテグリティに関連する用語の認知状況

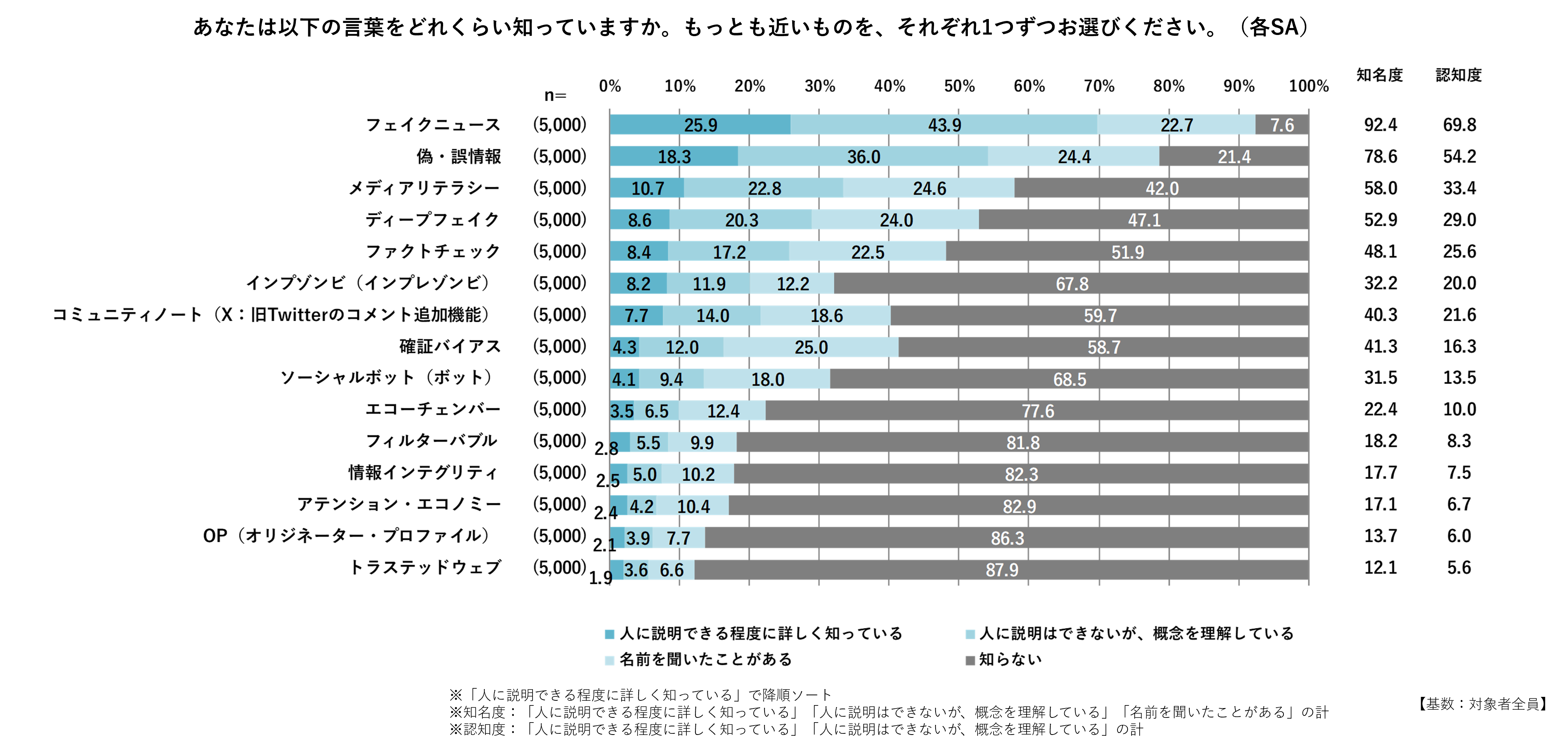

情報インテグリティを考える上で欠かせないさまざまな用語について、本調査では認知の程度を尋ねました。「フェイクニュース」という用語の認知(「人に説明できる程度に詳しく知っている」「人には説明できないが、概念を理解している」の計)は約7割、「名前を聞いたことがある」まで含めると9割となり、広く知られていることがわかりました。

一方で、SNSやインターネットで発生しがちな現象である「エコ―チェンバー※1(10.0%)」、「フィルターバブル※2(8.3%)」、インターネット上での拡大が指摘される「アテンション・エコノミー※3(6.7%)」といった用語については、認知度が低い状況が明らかになりました。これらの用語は報道などで使われていますが、一般的にはまだ十分に認知されていないようです。

-

※1エコーチェンバー:自分と似た興味・関心をもつユーザー同士が集まる場で、自分と似た意見が返ってくるようになる状態のこと

-

※2フィルターバブル:アルゴリズムによってネット利用者の見たい情報が優先的に表示され、自身の考え方や価値観の「バブル(泡)」の中に孤立するという情報環境のこと

-

※3アテンション・エコノミー:情報過多の社会においては、供給される情報量と比較してアテンション(関心・注目)や消費時間が希少となるために、それらが経済的価値をもって流通するようになる経済モデルのこと

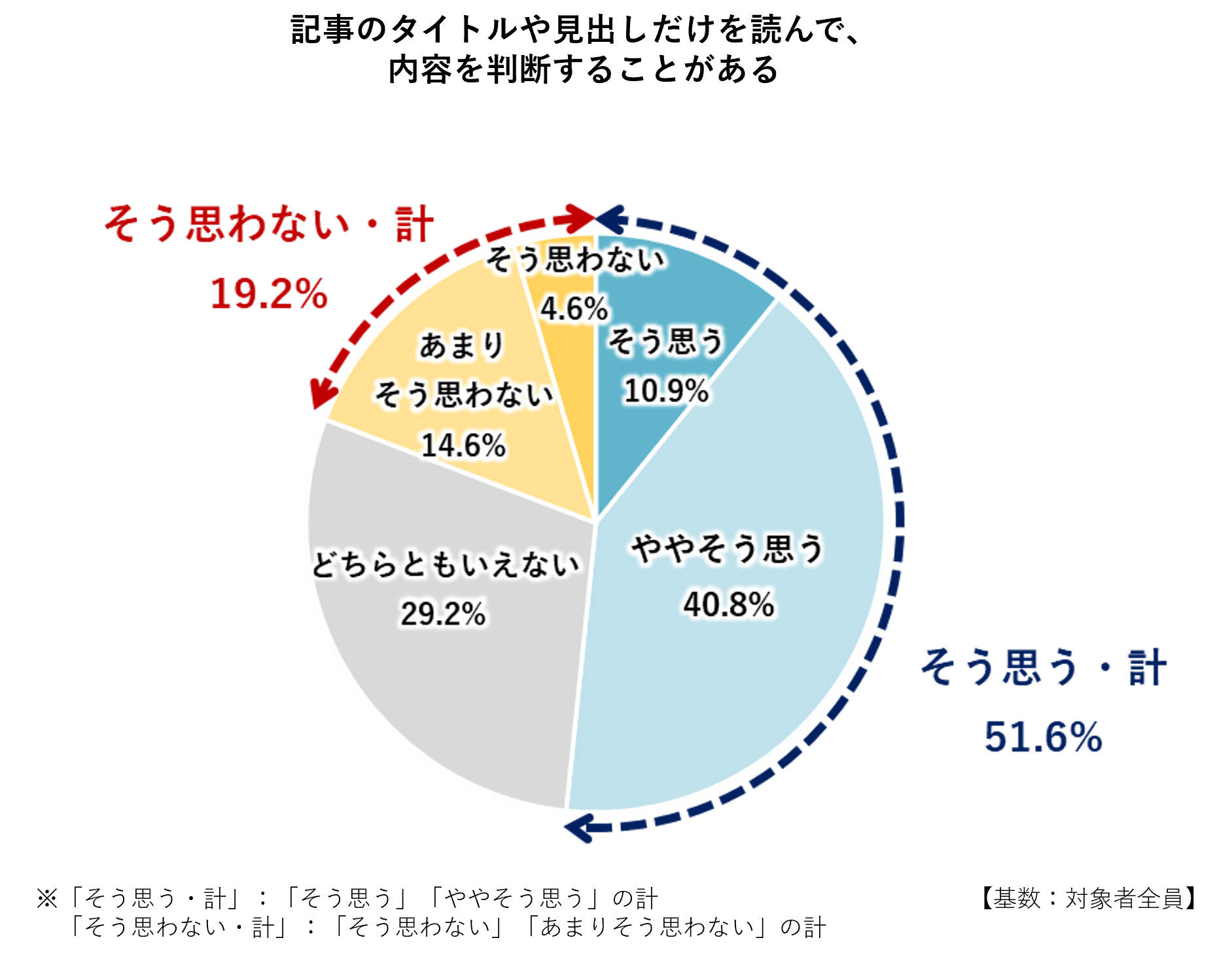

5. 記事のタイトルや見出しだけを読んで、内容を判断することがあるか

情報源やメディアに関する考え方について、「記事のタイトルや見出しだけを読んで、内容を判断することがある」か聞いたところ、そう思う・計(「そう思う」「ややそう思う」の計)が51.6%と、半数を超える結果となりました。

6.まとめと考察

今回の調査結果から、いくつかの重要な課題が浮き彫りになりました。テレビや新聞といったマスメディアが依然として多くの人びとに情報を得るときに参考にされている一方で、SNSやネットニュースといったインターネットを通じた情報摂取も広がっています。しかし、SNSでは偽・誤情報に触れる機会が多く、またオンライン上の差別表現や誹謗中傷を目にする人も多いことが明らかになりました。ただし、今回の調査結果は、調査に参加された方自身の認識に基づく数値であることに言及しておきたいと思います。偽・誤情報を見聞きしたと回答した方でも、その情報が本当に偽・誤情報だったのか、そうではなく実際には正確な情報だったのかはこの調査からは判断ができません。また、その逆も然りで、偽・誤情報を見聞きしていないと思っていても、実は偽・誤情報を見聞きしている場合もあります。

情報インテグリティに関連する用語については、「フェイクニュース」の認知度が高い一方で、情報の偏りを生む要因となりうる「エコーチェンバー」や「フィルターバブル」といったインターネットやSNS特有の現象や、偽・誤情報の拡散やインターネット上での炎上を助長させる構造を有する「アテンション・エコノミー」に対する認知度は低い状況です。現代の情報環境を理解するために必須のこれらの概念は、今後の情報リテラシー教育において重要なテーマとなるのではないでしょうか。

また、記事のタイトルや見出しだけで内容を判断する人が半数以上いることから、送り手として情報を発信する際には、受け手がタイトルや見出しだけで判断して、伝えたい内容が伝わらない可能性に留意する必要があります。同時に、受け手側もタイトルや見出しだけで安易に判断せず、情報の内容をしっかりと確認することが、偽・誤情報の拡散を防ぐために必要です。

これらの課題に対処するためには、情報の信頼性や正確性を見極める力を育むことが不可欠です。情報を発信する側も受け取る側も、情報インテグリティを意識し、より健全な情報環境を醸成するための努力が求められています。

調査概要

予備調査で15個の偽・誤情報を提示し、すべて「わからない・覚えていない」と回答した人を対象者から除き、いずれか「見聞きしたことがある」と回答した人を優先して、2025年1月総務省人口推計概算値より性年代別人口構成比に合わせて割り当て、本調査を実施

| 予備調査(SCR) | 本調査 | ||

|---|---|---|---|

|

調査時期 |

2025年2月18日~2月26日 |

調査時期 |

2025年2月21日~2月26日 |

|

サンプル数 |

20,000 |

サンプル数 |

5,000 |

|

対象者 |

全国15~69歳の男女 ※学生含む |

対象者 |

全国15~69歳の男女 ※学生含む |

調査主体:電通総研・日本ファクトチェックセンター

監修:山口真一 准教授(国際大学グローバル・コミュニケーション・センター)

調査会社:電通マクロミルインサイト

調査方法:インターネット調査

-

※グラフ内の各割合は全体に占める回答者の実数に基づき算出し四捨五入で表記しています。また、各割合を合算した回答者割合も、全体に占める合算部分の回答者の実数に基づき算出し四捨五入で表記しているため、各割合の単純合算数値と必ずしも一致しない場合があります。

-

※本調査(5,000サンプル)の標本サイズの誤差幅は、信頼区間95%とし、誤差値が最大となる50%の回答スコアで計算すると±1.4%となります。

執筆 合原 兆二

Photo by Jakob Owens on Unsplash

合原兆二 ごうばる・ちょうじ 電通総研 研究員/プロデューサー。

1990年、大分県日田市生まれ。中央大学商学部卒業後、2013年、株式会社電通九州に入社。福岡本社営業局、北九州支社を経て、2022年4月より電通総研へ出向。各種定量調査のほか、「地域」「メディア」などをテーマとした研究活動に従事。

お問い合わせ先

本調査に関するお問い合わせ先

qsociety@dentsusoken.com

担当:山﨑、中川、川村、合原

g-pr@group.dentsusoken.com

コーポレートコミュニケーション部